esta entrevista foi feita em dois dias diferentes, com pouco mais de uma semana de diferença entre eles. no dia 31 de julho de 2018, ano da morte de marielle e da queima do museu nacional, encontrei adelaide ivanova em berlim, onde tinha ido para visitar minha mãe. no dia mais quente do ano, fomos, junto com naomi baranek e victinho vasconcellos, ao krumme lanke, um famoso lago da cidade, e talvez o mais agradável de todos. sentamos na areia e, depois de um mergulho, começamos a conversar. pouco mais de uma semana depois, no dia oito de agosto, encontramos adelaide novamente eu, naomi e victinho vasconcellos – que dessa vez fotografou. era um dia frio e estávamos todos de casaco, o céu estava nublado mas não chovia. sentamos na beira do rio perto de kottbusser tor ( (kotbucetão, nas palavras de fabiana faleiros e teta lírica), num local de difícil acesso e pouco frequentado, se comparado com os arredores. o namorado de adelaide morava logo em frente e, ao fazer uma rápida parada, ouvimos juntos sessão das dez de emílio santiago e água e vinho de egberto gismonti. adelaide é comunista, jornalista, poeta e fotógrafa. nascida e criada em recife, pernambuco, atualmente mora e trabalha em berlim – onde trabalha com performance, tradução, além de ser modelo-vivo há quase uma década.

a presente edição foi feita ao som de:

Anne Briggs – The time has come (1971)

Tetê Espíndola – Piraretã (1980)

Guinga – Delírio Carioca (1993)

Lula Côrtes e Zé Ramalho – Paêbirú (1975)

Alceu Valença & Geraldo Azevedo – Quadrafônico (1972)

Elizeth Cardoso, Zimbo Trio e Jacob do Bandolim – Ao Vivo Vol.1 (1977)

Juçara Marçal – Encarnado (2014)

Posada – Isabel (2018)

Arrigo Barnabé – Clara Crocodilo (1980)

PARTE I– KRUMME LANKE

G: Vi na exposição da Polly algo que falava sobre o seu trabalho como modelo vivo. Tinha uns desenhos na parede feitos por várias pessoas diferentes e um áudio em que você discorria um pouco sobre a questão de ser sempre representada… Queria que você falasse um pouco sobre isso.

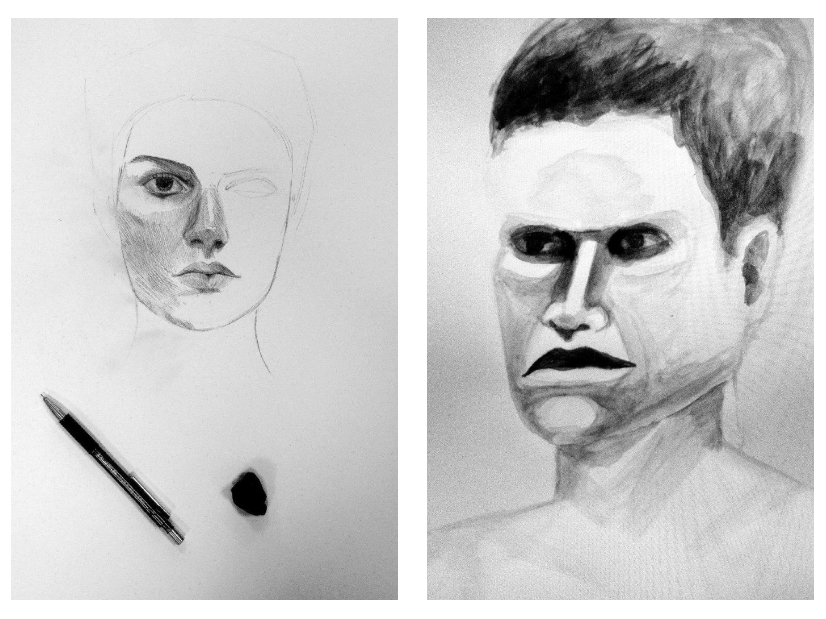

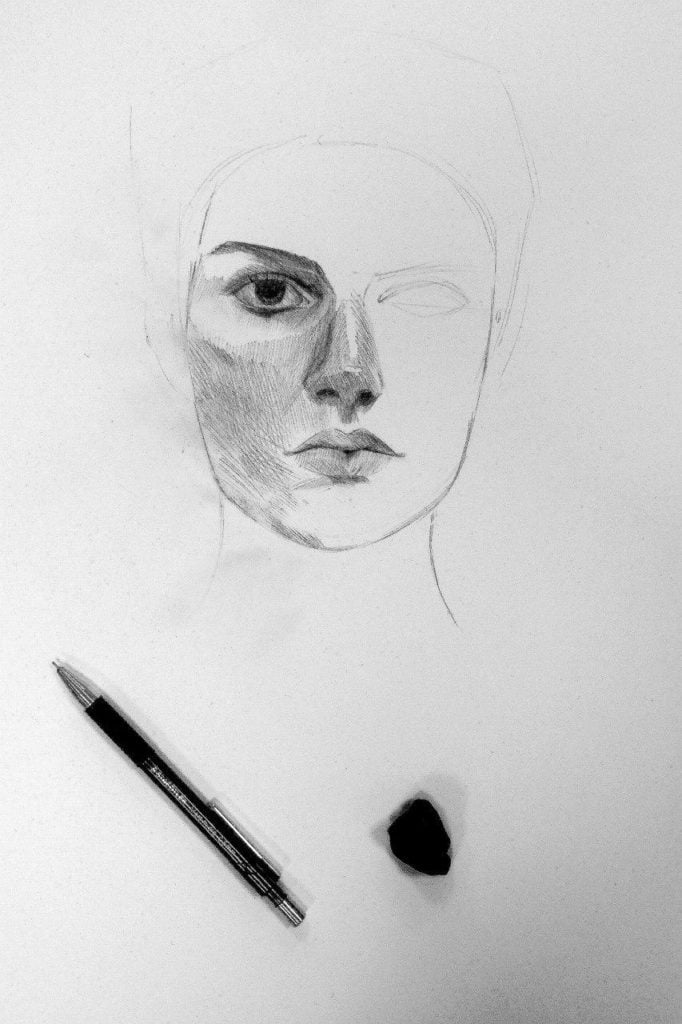

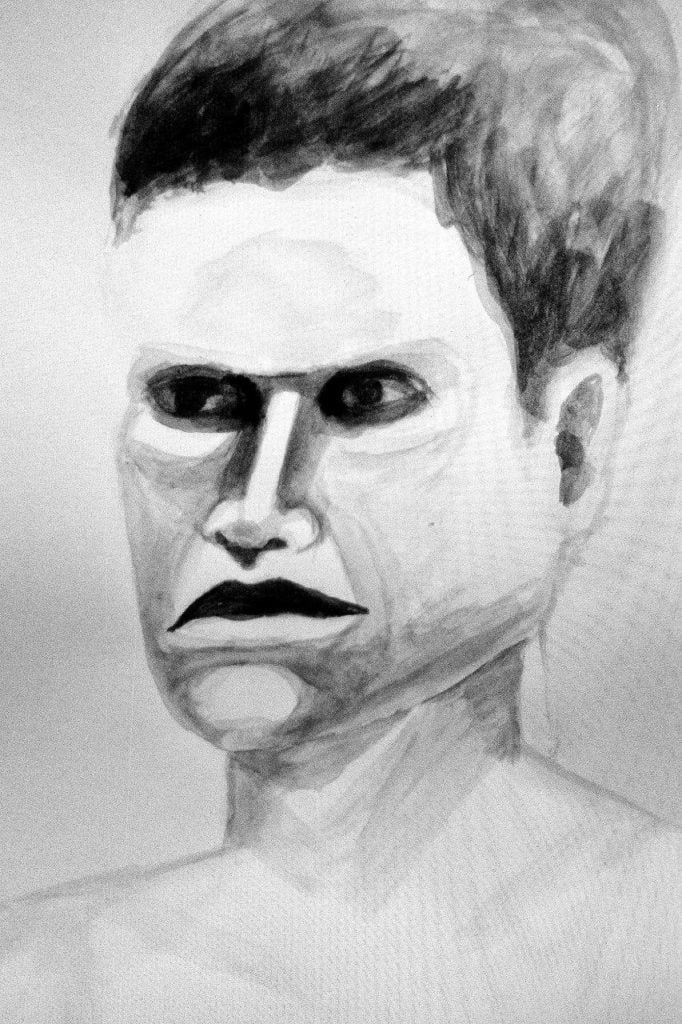

A: Eu não sabia que esse trabalho, que faço pelo dinheiro, podia um dia virar um trabalho de criação meu. Quer dizer, não tô com a mão na massa, não é uma coisa que concebi. Tô lá numa posição muito passiva de ser olhada. Só que com o passar dos anos foi ficando inevitável perceber como o olhar é precário. Quando colocava todas essas imagens uma ao lado da outra, não pareciam ser da mesma pessoa. E aí eu ficava me perguntando… A minha formação é em fotografia e um dos debates teóricos mais frequentes nesse campo é como confiar numa mídia que se vende como representação fiel da realidade, ao mesmo tempo em que cada fotógrafo é um mundo. A Susan Sontag é a rainha de fazer essa pergunta.

E aí com essa formação fotográfica de quem sempre olhava o mundo, me coloquei numa situação de sempre ser olhada. Então não conseguia mais separar isso de estruturas coloniais, por exemplo, porque não deixo de ser uma pessoa imigrante, de um país pobre, se colocando numa posição de ser observada pelo colonizador, de certa forma. Isso foi abrindo muitas portas de questionamento. Tanto sociais, o que é que isso representa, me colocar nesse lugar do trabalho precário que geralmente é performado por imigrante; quanto em uma parte mais filosófica, que é como a gente pode confiar… Por exemplo, na história da arte você vai olhar pra um retrato de Dom João VI e imagina que Dom João VI era parecido com aquilo. Hoje em dia, depois desses quase dez anos de trabalho como modelo vivo, sei que não posso mais confiar no retrato de Dom João VI. Muito por causa disso, de ver os meus próprios desenhos e dizer, “meu irmão, não sou eu”. E daí nasceu esse trabalho, me perguntar não somente sobre representação, mas me perguntar sobre o nosso fetiche com a realidade.

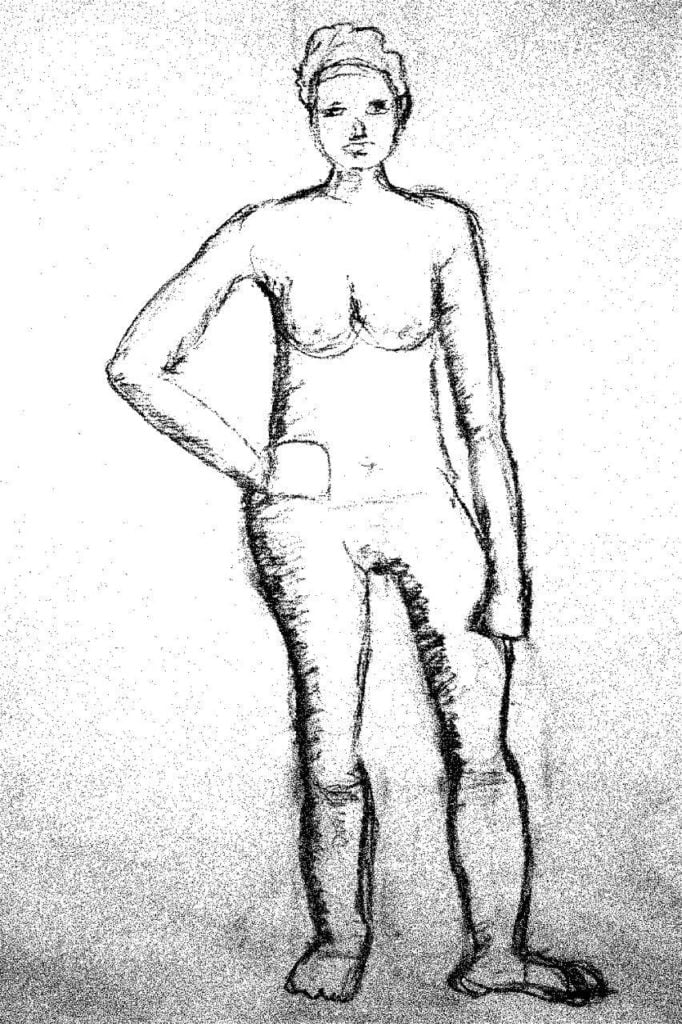

G: E como é isso de trabalhar como modelo vivo?

A: É uma maravilha. Foi assim: cheguei aqui no comecinho de 2011, não falava alemão ainda e precisava trabalhar. Era engraçado que quando comecei a procurar emprego as pessoas sempre me perguntavam se eu falava turco, que é a segunda língua de Berlim, e o fato de não falar turco foi um impedimento algumas vezes. Pra mim, na época, com a minha ingenuidade e um conhecimento escasso da realidade berlinense, eu achei muito absurdo que não bastassem inglês e alemão. Com o tempo, fui entendendo que é uma cidade bilíngue, alemão e turco, e eu não sabia turco. E aí uma amiga minha que mora em Bruxelas deu a dica, “vai ser modelo vivo, tu não precisa falar nada.” Fui nas escolas de arte, me inscrevi pra esse trabalho e foi muito libertador por vários motivos. O primeiro é o fato de ser brasileira. A gente tem uma relação muito ambígua com o próprio corpo, porque ao mesmo tempo a gente se vende como uma nação corporal, que celebra o corpo, e na verdade é uma nação extremamente violenta com as manifestações do corpo. Ficar nesse lugar de estar pelada na frente de 20, 30, 40 pessoas foi libertador por isso, pra ressignificar o ser visto. Como vítima de violência sexual, era não ter mais medo de ficar pelada diante das pessoas, e não somente não ter medo, como me sentir realmente segura. E a terceira coisa, que é maravilhosa, é o convite ao silêncio, porque a gente vive num mundo, num sistema, que não somente lhe convida à atividade como lhe obriga à atividade. Uma pessoa que não quer produzir, que quer viver em outro ritmo é imediatamente vista como um… Nos campos de concentração existia uma categoria, tinha os judeus, os homossexuais, os ciganos, mas os alemães que não queriam trabalhar eram mandados pro campo também. Aprendi isso recentemente.¹

G: O vagabundo…

A: Enfim, tem essa parte que é o convite ao silêncio. São horas de trabalho que tenho que estar imóvel, em silêncio. Uma hora você fica num estado outro de funcionamento, eu sinto onde as ondas cerebrais vão. É como uma meditação, só que não é completamente uma meditação porque tenho que estar ali presente, existe uma interação social. Às vezes o professor fala “Adelaide, vira um pouquinho pra esquerda”, então não posso estar desligada. Mas é maravilhoso. E eu ainda por cima ganho dinheiro, é pouco, mas é algum, e gosto muito desse convite ao silêncio.

G: Vamos falar do silêncio e das palavras. Porque também tem isso de você falar alemão, inglês, e meio que preservar um pouco a língua materna. Você diz que ela fica mais precisa…

A: Ela fica completamente a serviço do meu trabalho. Essa parte é muito foda porque, se por um lado o meu vocabulário em português cresce muito pouco por causa das interações sociais, por outro lado fica muito intacto porque não ativo essa parte do cérebro nas minhas relações diárias. Quando preciso resolver um problema, falo em alemão, que é então uma língua instrumental. Mas em todas as outras coisas relacionadas às paixões e ao questionamento de mundo, quando eu preciso ativar o português, eu sinto que tá sempre pronto, a meu serviço. Hoje em dia escrevo um texto muito mais rápido do que escrevia quando morava no Brasil. Acho que é por causa da parte fisiológica disso, não somente pela interação social, pela vida diária. Uma parte do cérebro está um pouco descansando, porque a língua materna mora de um lado e as outras línguas moram do outro. Mas isso é especulação, não sei se essa informação confere, é só como gosto de pensar…

G: E o que o silêncio traz? Você fica quanto tempo em silêncio?

A: Ah, depende, menino. Tem aula que é oito horas. O máximo que consigo ficar completamente imóvel é 45 minutos, depois já começa a doer… Fico quieta, quieta quieta quieta, e adorando. Mas, voltando, tem dois tipos de silêncios. O primeiro é a fala que não é ativada e o segundo é o silêncio do smartphone, que é uma coisa que quase ninguém numa metrópole pode negar. Todas as nossas relações sociais são quase completamente mediadas por smartphone e a gente não tem mais espaço pra distração, porque uma hora vai vibrar, alguém vai ligar e não sei quê. Só que no trabalho de modelo vivo não posso olhar o telefone, então é uma benção. Não fico somente em silêncio, mas não existe distração. É uma entrega completa. Você começa a sentir onde vibra, que tem um músculo tal que começa a ativar, é uma conexão muito… É foda porque é uma contradição muito profunda com a fisicalidade, porque essa percepção se dá num âmbito de imaterialidade, quase.

Mas o silêncio. Eu moro num bairro que chama “Alt-Treptow”, no sul de Berlim. Não tem metrô perto, não tem trem por perto e eu moro num prédio que o muro passava exatamente na frente dele. O muro passava tão pertinho dele que esse prédio teve que ser desativado quando o muro foi construído, e lá se instalou uma filial da Stasi2. Então é um prédio relativamente isolado, muito silencioso. Lá também não passa carro, se fechar a janela parece que tô numa câmara isolada. E é muito bom, tá na cidade. É como ter uma piscina em casa, né, você sabe que a piscina tá ali, se você quiser dar um tibum você dá um tibum, você tem a piscina. Eu sei que a cidade tá ali, se eu quiser auê vou pra cidade, mas na minha casa…

G: E no inverno?

A: O inverno é um silêncio! Aí já não gosto muito porque é demasiado. O inverno tem dois problemas: a escuridão e o silêncio. Isso deixa a pessoa meio maluca.

G: Domingo a gente tava num festival organizado por mulheres anarquistas latinoamericanas e você, a Érica Zíngano e a Fabiana Faleiros leram um manifesto sobre um negócio que rolou no CEP 20.000. Queria que você falasse o que rolou e as questões colocadas no manifesto, principalmente aquela relacionada à precarização do trabalho da arte…

A: O trabalho do artista… A gente usou o termo poeta no manifesto porque nós somos poetas, mas a gente realmente pensou em escrever o trabalho da arte, só que nas discussões a gente pensou assim: mermão, a gente espera que outras e outros trabalhadores de arte se organizem no seu nicho e tratem a sua categoria como trabalho também, mas a gente não se sentiu autorizada a falar pela categoria das atrizes, a falar pela categoria das artesãs, etc. O que a gente tem realmente de prática diária é com a poesia, então decidiu manter o nome poeta.

Mas, é claro, aquele texto ali se aplica a quase toda categoria artística no Brasil. Categoria artística que não é Adriana Varejão, né? A gente também não tá falando das pessoas que ocupam outro lugar de representatividade. O que aconteceu no CEP 20.000 não foi a primeira vez, nem vai ser a última. Só que, por algum motivo, acho que o fato das reações terem sido tão absurdas, como o post do Chacal que relativizava bastante o que a menina contou, o silêncio que se deu na hora, abriu um precedente ali pra gente pensar. Então como é que a gente pode se juntar como categoria laboral que enfrenta várias opressões, não somente opressão masculina, pra tornar esse trabalho mais seguro. A execução e o espalhamento desse trabalho mais seguro e mais justo também.

Trazer a questão pra uma questão dos direitos laborais faz com que a gente consiga talvez agregar categorias identitárias que tão um pouco em disputa. O movimento lésbico, o movimento negro, das feministas negras… Talvez encontrar nesse lugar do trabalho um denominador comum, em que todas essas frentes se juntam. Claro, essas lutas vão seguir, as minas do feminismo negro vão continuar com as pautas que são muito específicas, e nós não podemos falar por elas, só encampar a luta delas. Aí o desejo nosso é juntar todo mundo nesse ponto, mas que as outras lutas também continuem sendo lutadas. Acho que, como uma feminista socialista, é uma preocupação básica minha pensar como a gente está trabalhando, pensar como e em que condições a gente exerce nosso trabalho. Por exemplo, o segurança de museu trabalha em condições que são as piores do mercado da arte, porque eles trabalham no escuro, muitas vezes com ruído e ganham oito e cinquenta por hora pra cuidar de uma obra de arte que o dono é um banco.

G: Tem uma performance muito legal de uma dupla de artistas lá do Rio, Jandir Jr. e Antonio Amador, que eles se vestem de seguranças e ficam na frente das obras, paradões…

A: E o trabalho do segurança de museu tem outra coisa ainda pior que, por exemplo, o de modelo vivo. Os donos dos trabalhos e os curadores tratam segurança de museu como lixo. Quando eu tava fazendo esse trabalho pra exposição de Pollyana, eu ia pras exposições também e começava a conversar. Os seguranças de museu contam as piores histórias do tipo de tratamento que eles recebem dos artistas. Só que, assim, se não tiver essas pessoas lá, esse trabalho corre o risco de ser arranhado, de ser cuspido…

G: Do que adianta ser bom técnico, ser bom artista, se você não trata as pessoas bem…

A: É o que a Adília Lopes fala, pra mim não importa se as pessoas são boas artistas, inteligentes, sexys, se não forem boas pessoas, não presta…

G: E tem uma expressão, as pessoas falam: “ah, mas pelo menos ele é bom…”

A: Ah, não, bicho, pelo amor de deus. Que argumentação… E essas pessoas não caem. Homem não cai. Picasso dava nas mulher, dizia que o sonho dele era, depois de cada fim de relacionamento, matar uma mulher. Mas é Picasso né, véi, Picasso. O Brasil tá cheio desses exemplos, não vou nem citar nomes aqui…

G: Mas como é que é o manifesto?

A: O nome era respeita ou surta. Quem criou esse grupo foi Maria Isabel Iorio, nasceu dela e rapidamente ganhou corpo. Ela fez o primeiro aglutinamento de mulheres pelo Facebook e conseguiu juntar umas 70 meninas. Essa aglutinação de pessoas era um desejo de reação, simplesmente, só que, com o aprofundamento e o amadurecimento das conversas, muito rapidamente a gente viu que tinha um potencial pra fazer um grupo de base, um grupo político. Criação de categoria. Aí a gente migrou pra outra plataforma online, mais organizada mesmo, com o desejo de focar na vida real. Ocupar a internet o menos possível, pra que a gente se distraia o menos possível pra pensar em ações na vida real. A gente tá começando devagarzinho a contactar. Contactou um grupo de mulheres em Juiz de Fora, um grupo no Rio Grande do Sul, tem Regina Azevedo que vai iniciar ações no Rio Grande do Norte… E devagarzinho, pra focar em orientação jurídica, em educação política feminista na vida real mesmo, gerar encontro, porque não tem outro jeito de fazer a revolução. Em 1917 ninguém tinha Whatsapp…

G: Vamos voltar um pouco ao assunto da condição de viver num lugar estrangeiro. Como é que é essa experiência cotidiana, com Berlim sendo tão cosmopolita…

A: Berlim é cosmopolita, mas na nossa bolha. Berlim tá inserida dentro de um dos estados mais xenófobos da Alemanha. Acho que ninguém pode desconsiderar o potencial destrutivo e nacionalista do berlinense típico, que não vai estar em Kreuzberg3, né? A minha primeira compreensão de ser estrangeira foi quando me mudei com a minha mãe pra São Paulo, nos anos 90. Ela foi fazer um mestrado, e foi quando entendi que eu era de outro lugar, porque cresci em Recife. Foi em São Paulo onde entendi que tinha um sotaque, que tinha uma origem. Foi a primeira confrontação com essa ideia do estrangeiro.

Tem um teórico inglês caribenho que se chama Stuart Hall, e ele fala isso, do branco local. Acho que ele é jamaicano, e lá era considerado da elite local. Ele era o branco local. Aí quando ele foi pra Londres nos anos 1960, entendeu que era caribenho. E isso me aconteceu primeiro em São Paulo, no entendimento do Nordeste, e depois quando cheguei aqui, o entendimento do latino. O mesmo despertar que tive, eu sou mulher, se deu aqui quando entendi que não somente era uma imigrante, mas era uma imigrante não-branca. Facilitou muito a minha vida pra entender que nem sempre o mau trato que eu sofria era mau humor, às vezes era outra coisa…

Agora, acho que onde qualquer feminista socialista vai, ela acaba encontrando a ideia de casa, de acolhimento, com as feministas socialistas locais. Então do mesmo jeito que tive essa confrontação por ser imigrante, muito rapidamente tive uma compreensão de comunidade intranacional por causa da cena feminista local. Uma compreensão de olha quanta gente socialista maravilhosa! Ai que lindo, vamos descrever essa cena agora: veio um rapaz perguntar se podia pegar um pouquinho da minha água, aí dei minha água pra ele botar dentro da garrafa, nisso outro falou, eu tenho outra garrafa todinha aqui pra você rapaz…

PARTE II – Kottbusser Tor

G: Ouvi que você parou de fotografar, mas em uma entrevista sua você fala que vê seus poemas como vê os seus projetos fotográficos. Queria que você falasse um pouco, não só como você começou com a fotografia, mas também como a poesia vem junto com isso, e o porquê de ter parado…

A: Vou começar falando de como foi a fotografia, certo? Eu queria estudar cinema quando era jovem, mas em Recife, quando fui fazer vestibular, não tinha nem faculdade de cinema, nem de fotografia. O que todo mundo fazia era jornalismo. Toda essa geração de grandes cineastas que saiu de Recife estudou jornalismo. Eu falei, vou fazer jornalismo. Na faculdade comecei a dar rolê com o povo de fotografia, mas a cadeira de fotografia era muito ruim, era muito fajuta. Mas, de todo jeito, quando passei no vestibular, minha tia Mere me deu uma Zenit. Tu sabe, né? A Zenit é uma caixa desse tamanho, não tem nenhuma função, nem nada.

Comecei a fotografar o meu primeiro namorado. Todo o desconforto desse primeiro namoro, dessa primeira paixão era meio filtrada pelo fato de que nossa relação tava um pouco sempre mediada pela câmera. Eu fotografava muito ele. Aí entendi que a máquina, o objeto, era um jeito de, ao mesmo tempo, conectar a gente, mas também de quebrar a esquisitice da primeira pegada no peito, sabe? Assim, quando você não sabe muito bem como é que é namorar um menino, quando ficava muito tímida, eu “ah, deixa eu tirar uma foto sua.” Foi uma delícia isso. A descoberta da fotografia ao mesmo tempo da descoberta do amor, de uma sexualidade saudável.

Quando tinha dezenove anos arrumei um estágio na secretaria de justiça, que era a instituição local que cuidava dos presídios. Comecei a fotografar presídio masculino e feminino de alta periculosidade, que estavam lá esperando por processo. Era uma loucura porque já nessa época, em 2001, olhava pras fotos depois e nenhuma, mesmo que fosse bem tirada, fazia jus à enormidade da vivência. Continuei insistindo na fotografia até 2015. Mas, enfim, tentei, né? Tentei muitos anos.

Também na faculdade, arrumei outro estágio no Jornal do Commercio, que foi quando conheci Kleber Mendonça Filho. Na época eles precisavam de um estagiário pra escrever sobre cinema. Tinha Kleber, que era o crítico de cinema sênior, e eu entrei como estagiária pra escrever as colunas, eu era a júnior. Pra mim só sobravam as comédias românticas. E Kleber é foda, um cineasta incrível e escreve bem pra caralho, me incentivava muito a escrever, a não ter preconceito em relação às obras. Assim, ele tem um olhar crítico muito afiado, não é condescendente. Acho que ele via um desejo de fazer as pessoas amarem o cinema como ele amava, era bem utópico, sabe?, de não espantar, de não ter a arrogância do crítico. Eu achava engraçado, porque as conversas que a gente tinha eram muito mais calorosas que o texto dele. Quando ele escrevia, era muito mais sério. Mas, enfim, aprendi muito com ele. Uma geração de ouro do Jornal do Commercio: era Kleber escrevendo sobre cinema. Schneider Carpeggiani, que hoje edita o Suplemento Pernambuco, era meu colega também, um cara com entendimento de música absurdo. Fabiana Moraes, que depois ganhou prêmio Esso. Pelo que me lembro, ela era a única jornalista negra do JC na época, ela escrevia reportagem especial, então passava meses trabalhando na mesma matéria. Carol Almeida, que hoje em dia é quem faz o leia mulheres recife, pesquisadora independente que escreveu o prefácio do Martelo. No Jornal do Commercio foi quando comecei uma aproximação diária com a escrita. Antes escrevia muito no meu diário, era constante mas não tinha um comprometimento com a coletividade. E aí o entendimento de que você é lido todo dia, porque o JC era superimportante, cria um entendimento humano da função do jornalista e do texto. Mais do que isso, da função do escritor. Acho que o meu entendimento de poesia como projeto social – é claro que também é um projeto estético – mas da poesia tendo uma função social muito clara, vem da época de jornalista. Na minha prática, poesia e fotografia é a mesma coisa.4

Uma coisa que eu fiquei sabendo depois é que Marx foi jornalista. Ele estudou aqui em Berlim, filosofia na Humboldt. Ele só foi entender a luta de classes quando foi jornalista em Colônia. O chefe dele dizia “mermão, tem uns trabalhadores reclamando ali, umas coisas sobre trabalho, vai lá ver o que é”. Ele ia lá e entrevistava os trabalhadores, foi quando ele disse, toda essa balela que escrevi é pra isso aqui, é pra esse povo. Tenho muito amor pela função de jornalista porque acho que tem o potencial de ser a função, a união da estética, da escrita, com um projeto de transformação.

G: Mas aí você se muda pra São Paulo…

A: Foi. Em Recife eu trabalhava no jornal e na época tinha a impressão de que ia ser contratada, que tava tudo certo. Só que sentia que precisava de mais coisa, e que queria trabalhar com fotografia também. Não tinha aprendido muito sobre fotografia na faculdade, aí larguei a faculdade, saí do jornal e fui trabalhar num site de moda, de Glória Kalil. Na época me misturar no mundo da moda me deu uma outra perspectiva, me encantei muito porque era muito livre ali dentro. Era muita bicha, muita sapatão, muito trans, muito travesti. Recife era muito heteronormativo, muita masculinidade tóxica.

Recife era muito isso. Agora, Chico Science, as entrevistas que você vê de Chico Science… Ele morreu em 97, agora as entrevistas que ele deu, eu vi ali um potencial emancipatório na forma que ele via e que sempre falava dos mangueboys e das manguegirls. Eu tenho essa sensação, né, que tinha um potencial. Se Chico Science tivesse vivo, eu acho que ele ia tá além de todos esses caras. Posso estar soando muito romântica né, claro, ele não viveu pra provar isso, mas era uma figura que tanto o trabalho dele quanto as coisas que ele dizia, a forma como ele vivia, eu acho que era muito promissor, mas morreu né? Não dá pra saber.

Mas eu tava falando da moda, né. Um mundo supernovo, me sentia muito à vontade como mulher. Trouxe uma outra perspectiva com o próprio corpo nas relações de trabalho. Fui pra lá pra trabalhar com fotografia. Aprendi bastante pelo contato com pessoas muito novas, que é o povo da fotografia de lá, o povo da moda, não sei o quê. Me deslumbrei. Uns dois anos fiquei assim, perdi completamente uma perspectiva anticapitalista de mundo, me afastei mesmo dos movimentos políticos. Em São Paulo não fazia nada. Em Recife era do movimento estudantil, andava com as feministas. Em São Paulo me perdi totalmente, até que em 2008 aconteceram os acontecimentos d’O Martelo. É muito doido, né? Porque foi a pior coisa que poderia acontecer na minha vida, mas me trouxe de volta pra vida. É horrível dizer isso, mas foi quando eu acordei pro mundo. Foram dois anos, entre fim de 2005 até o começo de 2008, que só queria trabalhar e ganhar meu dinheiro, fazer minhas exposições, publicar na Vogue. Perdi o contato com a coletividade que era o que marcava a minha vida em Recife. E aí 2008 foi quando aconteceu.

Quando processei o menino foi uma confrontação com o fato de que não dá pra fazer política dentro das instituições. Não dá pra negociar. Comecei devagarzinho a pensar num “Plano C” pra fora da fotografia de moda. Repensar a vida todinha, né? Porque perdi todos os meus amigos. Todos ficaram do lado do cara. Eles acreditaram em mim, mas disseram “minha irmã, todo mundo precisa dele pra trabalhar, a gente acredita em você mas retira essa queixa, pelo amor de deus”. Na audiência, que é como filme americano mesmo, teve gente que me disse “eu acredito em você” mas na audiência foi pra dizer “essa menina é uma puta, transou com metade da cidade, tudo que ela tá contando é mentira”. Depois da audiência, decidi que precisava sair mesmo do país. Aí é quando o privilégio ajuda.

Eu estava muito deprimida, no sentido emocional, porque tinha perdido tudo que entendia de relacionamento afetivo e institucional. Tinha dinheiro pra vir, sabia inglês, aí falei, quer saber, vou-me embora. Aí pronto, vim-me embora em 2010 e veio outro desafio. Porque quando cheguei também não virei imediatamente politicamente ativa, foi o entendimento da vida de imigrante. Precisei entender primeiro a vida da imigrante, entender que não sou branca, do que é ser uma pessoa de cor, POC5, pra poder me recolocar no ativismo com essa nova perspectiva. Nem sempre uma perspectiva socialista, mas agora uma perspectiva mais da imigração. Os primeiros anos aqui, fotografando muito, escrevendo quase nada, porque foi na época do processo judicial.

Processo judicial é uma ficção, você tá contando uma história, é um romance. É você contando uma história, o acusado conta a história dele e vai ter o crítico literário que vai ver qual história é melhor. E também me deu um ódio da palavra, nada do que o romance que contei, que era o romance real, mas, claro, era minha parte do romance… O juiz falou que era uma merda, o crítico literário falou isso daqui é uma bosta, e aí entrei nuns cinco anos de silêncio quase absoluto. Não escrevia quase nada. Fiz o movimento de entender o mundo e recontar esse mundo na ausência da palavra, que é a fotografia. Depois vi também que não é o suficiente. Acho que é igual o resto da vida, né, tentando preencher os buracos com a mídia que dá. A escrita d’O martelo foi em 2015, ou seja, pós 2013. Meu corpo não estava no Brasil na época das jornadas. Escrevi O Martelo em 2015 já com toda essa vivência que não vivi, só vivi na minha cabeça. Foi quando entendi que é tudo uma coisa só, que imagem não é uma coisa que necessariamente a fotografia produz, e que poesia não é uma coisa que necessariamente a escrita produz. Érica Zíngano foi uma figura fundamental pra eu voltar e fazer as pazes com essas duas mídias, porque ela mesma trabalha como artista visual e poeta. O Martelo é o livro mais triste do mundo que só me deu alegria.

G: Queria falar também d’O martelo e desse entendimento da arte mais no sentido de cura, não sei se cura é a palavra correta… A: É uma palavra bonita, cura, né.

A: Acho que o processo criativo é um processo de trabalhar um recalque pessoal, mas idealmente ele vai transformar, interferir de alguma maneira nas trinta pessoas que forem ver essa exposição ou forem ler esse livro. Idealmente elas vão sair dali inspiradas a agir de outra maneira, a pensar de outra maneira, sentir a força daquele texto, mas de uma maneira realmente radical. Porque é óbvio que a gente vira outra coisa, quando Marimbondo ficou pronto, o processo de escrever o Marimbondo causa coisas no sujeito Gabriel.

PARTE III – Kottbusser Tor

A: Pois pronto, a gente tava falando da arte como cura, mas fomos interrompidos por um fascista…

G: Fascista carioca, não tem nada pior que fascista com sotaque carioca… Igual na peça do Zé Celso, tá ligada?

A: Voltando ao processo, ele causa uma coisa terapêutica no autor mas, idealmente, quando vem a público ele não é autocelebratório, não é autoterapêutico. Também fala, interfere. Aí tu falaste maravilhosamente da ideia da radicalidade, de ser radical nisso. A história que O Martelo conta aconteceu em 2008 e a escrita foi em 2015. Também tinha um distanciamento, não é nem um distanciamento emocional, era realmente um distanciamento prático. Não precisava mais ficar dando depoimento, não precisava mais ir em audiência, porque tem uma hora kafkiana dessas burocracias. A coisa começa a correr, é sua vida que tá lá, mas corre numa instância, tá no juiz na segunda vara não sei o quê, você não tem mais nada a ver, tão decidindo sobre a sua vida num lugar quase imaterial. Tava muito longe do dia a dia, acho que por isso também foi inclusive bom de escrever, foi o resgate dessa linguagem que eu tava com ódio.

a sentença

duas releituras de duas odes de ricardo reis

I

pesa o decreto atroz, o fim certeiro.

pesa a sentença igual do juiz iníquo.

pesa como bigorna em minhas costas:

um homem foi hoje absolvido.

se a justiça é cega, só o xampu é neutro:

quão pouca diferença na inocência

do homem e das hienas. deixem-me em paz!

antes encham-me de vinho

a taça, qu'inda que bem ruim me deixe

ébria, console-me a alcóolica amnésia

e olvide o que de fato é tal sentença:

a mulher é a culpada.

II

peso do fiel juiz igual sentença

em cada pobre homem, que não há motivo

para tanto. não fiz mal nenhum à mulher e

foi grande meu espanto

quando ela se ofendeu. exagerada, agora

reclama, fez denúncia e drama, mas na hora

nem se mexeu. culpa é dela: encheu à brava

a garbosa cara.

se a justiça é cega, só a topeira é sábia.

celebro abonançado o evidente indulto

pois sou apenas homem, não um monstro! leixai

à mulher o trauma.

G: E a coisa da performatividade da voz, da leitura?

A: Era uma coisa que não tava esperando, não pensava sobre isso. Quando eu escrevi o livro… A história é a seguinte, eu estava num bar com Érica Zíngano. Era fim de 2013 e eu não escrevia fazia muito tempo. Conversa, conversa, conversa, conversa e eu falei que durmo com uma martelo embaixo do meu travesseiro. Ela falou, “Adelaide, tu tem que fazer um projeto sobre isso”. Aí falei, “vou fazer uma série fotográfica”, aí ela, “sim idiota, tu vai tirar doze fotos debaixo do travesseiro? Escreve umas poesias como se fossem umas polaroides”.

Comecei com uns poeminhas pequenos que acabaram ficando na primeira parte do livro. É quase uma encomenda dela. Tem o desejo de resolver com poesia algo que eu achava que ia resolver fotograficamente. O livro ficou pronto, os poemas estavam escritos e aí fui mostrando pra pessoas aqui e ali. Mostrei pra Ricardo Domeneck, que era muito meu amigo, e tanto Ricardo quanto outras pessoas foram me convidando pra ler. Eu não sabia ler, porque nunca tinha lido, nunca tinha lido nem meus textos velhos de jornal. Eu me lembro que a primeira vez que li foi em março de 2015. O Martelo só foi publicado em 2016. Achei a coisa mais estranha do mundo, mas com o tempo você vai se misturando tanto com aquele texto que de alguma forma ele manifesta no seu corpo… Mas é um mistério pra mim, não acho que consiga dar corpo aos meus poemas ainda.

G: E como é que você pensou aquela performance da FLIP?

A: A Joselia Aguiar tinha me pedido pra fazer alguma coisa em relação à violência contra a mulher. Ela me chamou por causa d’O Martelo, só que também não queria ler O Martelo de novo. Nessa FLIP, em 2017, eu já tava lendo há dois anos e meio o mesmo poema. Quando ela me disse que a performance ia ser numa igreja, lembrei de Bolaño na hora, de 2666, do horror, da descrição minuciosa. O 2666 é um livro de fotografia, é jornalístico e é fotográfico, porque ele constrói essas imagens. Aí, pensei, se é numa igreja, vou falar de mulher morta, porque é o que a igreja faz também há séculos, matar mulher. Agora, não me lembro como veio a ideia de cruzar o pensamento com Susan Sontag, acho que foi quando comecei a pesquisar as estatísticas de assassinato de mulher no Brasil. Foi o entendimento de que estamos, sim, numa situação de conflito, só que não é uma guerra oficial. Você não pode pedir asilo na Alemanha porque é brasileira, mas pelos número poderia, porque se mata mais mulher do que se mata na Síria, por exemplo. A Sontag escreveu “Diante da dor dos outros”, que é o livro que vou citando, analisando a estadia dela em Sarajevo. Ela passou muito tempo lá e, depois, nesse livro, pensou a relação com a fotografia de guerra pós-experiência do corpo dela na guerra. Mas não me lembro mais, porque foi uma coisa de muito transe. Decidi que ia falar sobre mulher morta, comecei a fazer pesquisa iconográfica, pesquisando essas imagens. Realmente não me lembro de quase nada da época dessa pesquisa porque foi uma experiência realmente horrorosa. Eu passava o dia vendo foto de mulher morta e, quando você encontra o caso de uma, encontra o da próxima. E eu tinha que olhar, como é que eu vou descrever essa foto?, na foto fulana de tal está de bruços, sem camisa, saindo sangue da periquita, sei lá, essas coisas, e aí eu tinha pesadelo. Foram duas semanas. Filme de terror.

O texto ficou pronto na manhã da performance. Eu tava tão cansada de ficar vendo mulher morta que tive um pique hipertensivo. Nunca tinha tido. Saiu sangue do meu nariz, era muito, tipo escorreu assim. Saía mesmo. Eu me lembro no hotel bem chique em Paraty com o papel enfiado aqui no nariz. Aí quando cheguei lá na sacristia, porque o backstage era a sacristia de uma igreja, encontrei a Maria Valéria Rezende. Eu, nervosa, ela, “Adelaide, não fique nervosa, não, querida, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que vai achar uma merda, como tudo na vida.” E aí, pra completar, me chega essa freira, “tome aqui uma coragem”, era uma cachacinha, e ela mesma tomando a cachacinha dela, maravilhosa.

G: Na primeira entrevista a gente conversou muito sobre a situação de imigrante, aí eu queria saber um pouco como você vê o Brasil daqui. Não sei se exilada é a palavra correta, mas você falou da sua experiência de estranhamento, disse também que só escreve em português…

A: Eu escrevo só em português. Tem o clichêzão de dizer que a distância tem muita clareza, e é verdade, dá muita perspectiva. O que também deu muita perspectiva foi que a forma como faço política aqui mudou muito. Tive que entender e lidar com questões de nacionalidade e de nacionalismo, que é ainda pior, porque eu só ando com feminista mas, na hora do vamos ver, elas todas dão a carteirada da nacionalidade. Quando você tá no debate, sempre vem: “mas na Turquia é pior”, “mas na Argentina o aborto não é legalizado como na Espanha”. Isso pra mim é uma coisa que fico louca. Fico com vontade de jogar elas todas no rio, mas se quero fazer política…

E também não estou livre do meu próprio nacionalismo, porque não tem como. Essa experiência de entender o nacionalismo dá uma perspectiva muito útil na hora de analisar questões políticas do Brasil e de pensar os regionalismos também. Como a gente é separado, como a gente desconhece o Brasil, né? Enfim, a forma como faço política aqui interfere de uma maneira muito positiva no entendimento e no desenvolvimento de uma perspectiva crítica do que acontece no Brasil. Agora, como meu corpo não está lá. Tem essa limitação absurda de que seu corpo não é confrontado com as questões que você debate.

anos noventa

você não estava lá nas coisas mais decisivas da minha vida

mas é assim mesmo: historiadores e arqueólogos

nunca estiveram presentes pra testemunhar os levantes coletivos isso fazem os jornalistas e os

videntes você era apenas um menino quando

kurt cobain morreu nem poderia ainda saber o dano

que causaria sua existência de crisálida taurino e

primaveril quando meu destino cruzasse com o seu

e andaríamos de mãos dadas e suando verão afora

como se fosse o primeiro (e era) berlim não era

tão esplendorosa quantos seu cachos jakob mas você

nunca soube o que foi ter 16 anos em recife na década

de noventa FHC presidente desemprego torneiras secas

filariose cólera sem vale do rio doce mas tinha chico science

abril pro rock o pior é agora não tem berlim não tem recife

não tem chico science não tem kurt cobain nem você mas FHC

ainda tem

G: Você tem vontade de voltar a morar no Brasil?

A: Tenho muita, tenho muita vontade de morar no Brasil, mas aí entra uma crise impossível: se meu corpo está lá, ele também não está aqui. E agora que eu moro aqui faz oito anos, já também tenho relações profundas. Minhas amigas começam a ter filhos, e aí já vem uma outra geração de apego. Tem meu namorado, tem tudo, humanamente falando. Porque essa cidade, no fim das contas, metrópole é tudo a mesma merda, cidade grande é tudo brutal do mesmo jeito. Eu acho assim, Berlim e Recife nunca vão ser a mesma coisa, por causa da diferença brutal entre rico e pobre. Mas eu acho que com o tempo também todas as cidades vão decaindo, ainda mais Berlim, que é falida. Eu vejo claramente uma diferença nesses oito anos. Quando eu vim, quando eu saí do Brasil, o meu desejo era que o meu gênero não tivesse em primeiro plano, que eu não fosse em todos os momentos da minha vida mulher, que existia a chance das minhas relações sociais serem menos generizadas.

Nesses oito anos eu sinto que já não é mais assim, sei lá, ainda não realizei bem na minha cabeça. Mas como tem uma onda muito grande de imigração e, desde 2015, com a “crise dos refugiados”, existe um homem que mora na cidade que é muito semelhante ao homem brasileiro, que é um homem que foi socializado numa cultura machista e que se comporta de outras formas no lugar público diferente de um alemão calado. Não sei, eu tenho medo de falar sobre isso, tenho medo que a minha análise feminista disso seja cooptada por um discurso racista, mas é uma confusão mental. Perceber devagarzinho que hoje em dia já falam comigo na rua, já me chamam de gatinha, já tem um cat calling que não tinha antes. Acho muito desafiante. Porque acho que sim, que tem que vir todo mundo, que é pra ser sem fronteira mesmo e foda-se… Como é que a gente abre as fronteiras numa perspectiva feminista. Eu tô muito confusa ainda em relação a isso, todo mundo tá né…

1 O triângulo negro era para lésbicas, feministas. grevistas e pessoas que não queriam trabalhar.

2 STASI era a polícia da Alemanha Oriental.

3Kreuzberg é um bairro boêmio, com perfil mais cosmopolita e uma população mais pobre.

4Ao fundo, um saxofonista de rua começa a tocar, um pouco hesitante, forró brasil de Hermeto Pascoal.

5Person of Color