“O influxo externo é que determina a direção do movimento”

Machado de Assis

A frase de Machado de Assis que serve como epígrafe deste ensaio continua assim: “não há por ora no nosso ambiente a força necessária à invenção de doutrinas novas”. Estamos em 1877, ano em que Sousândrade escrevia e publicava em Nova York o Guesa Errante, uma das obras mais inventivas da literatura brasileira. Mas por aqui, ao sul do continente, a cena literária estava relativamente parada. O principal movimento na literatura brasileira vinha da literatura francesa ou das traduções francesas da literatura universal. O influxo parecia ir em uma só direção, de fora pra dentro.

Machado ainda não havia publicado seus principais romances. A regurgitação de dentro pra fora, a realização de sua metáfora da arte como “bucho de ruminante”, de quem devora o exterior e devolve algo próprio, ainda estava pra ser feita.

Hoje, Machado de Assis é o cânone. Mas no final do século XIX a avaliação sobre ele era outra. O principal crítico literário da época, auto-intitulado “o justiceiro”, acusava Machado de fazer “literatura exótica”, “pastiche pra inglês ver”, “cópia servil do estrangeiro”. O que seria “falha de mestiços […] capazes de imitar, porém organicamente impróprios para criar”.

Esta posição, claramente racista, explicita uma incapacidade em conceitualizar a relação com a diferença. Supõe uma autenticidade, uma pureza e uma unidade que nunca existiram. Seu esquema, desenvolvido ao longo do século XX pela direita e pela esquerda, diagnostica o “caráter postiço, inautêntico, imitado da vida cultural” brasileira, a partir da separação entre uma elite atrasada, dependente do estrangeiro e um povo inculto, pobre de criatividade.

Já uma mirada antropológica faz explodir generalizações como “o povo brasileiro”, “folclore” ou “primitivismo” em uma multiplicidade de sujeitos e expressões criativas que estão sempre presentes, mesmo nessa merda toda.

Assim como Machado de Assis, o rapper Sabotage, também negro, pobre e um dos maiores artistas nacionais, é um exemplo de que o próprio se faz nos encontros com a diferença. Em sua última entrevista ele explica:

“Sou um cara que mistura. Estou escutando Eminem, aí vou pegar Naná Vasconcelos. ‘Pô esse cara é louco! Ele misturou um bagulho de fora com o Pena Branca & Xavantinho que tá tocando ali no vizinho’. Tá escutando? Um cara me perguntou como eu consegui misturar a levada rápida do Eminem com o sotaque do Chico. Mano, eu entrei na música dos caras, imaginei e inverti. Essa é a música!”

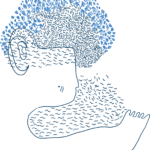

Agora olhe bem para este objeto. Com uma única torção é possível criar um espaço onde as fronteiras que separam dentro e fora perdem seus contornos bem definidos. Na fita de Möbius há somente um lado e um limite. Uma volta leva ao mesmo ponto, mas em posição invertida. Não há início e fim, nem sentido horário e anti-horário. Na topologia é a fonte de toda não-orientabilidade.

Lygia Clark propõe em 1964 uma obra chamada Caminhando, feita no ato de criar uma fita de Möbius e cortá-la em uma direção até o seu limite. Você pode experimentar criando a sua própria. Basta pegar uma tira de papel, torcer uma das pontas em 180º e colar na ponta oposta. Depois faça um furo e comece a cortar como se fosse dar uma volta na fita. Quando chegar próximo ao furo de onde começou, escolha um dos lados para continuar cortando, sem dividir a fita em duas. É com este ato de escolha, nos diz Lygia Clark, que a obra se faz.

A escolha de Lygia Clark, do espectador enquanto artista e do leitor enquanto escritor, acontece na própria fita, não na delimitação de um espaço interno ou externo. É neste sentido que ela e outros artistas do movimento concreto, neoconcreto e tropicalista atualizaram a partir da década de 1960 a estratégia antropofágica. No lugar da falsa dicotomia que opõe o dentro (repetição de uma identidade interna, brasileira) a um fora (cópia de moldes estrangeiros, dependência colonial), a antropofagia opera com um paradigma de transformação através da diferença. Na relação com a alteridade é que o próprio se faz.

O ritual antropofágico, em vez de ressaltar as fronteiras que separam nós e eles, atualiza os outros em nós e nós como outros. Por isso é lamentável entender qualquer movimento artístico, especialmente movimentos de caráter antropofágico, apenas em seu sentido masculino, substantivo e autocentrado. O fundamental é a abertura para a diferença, suas linhas de fuga, a aventura exterior que é toda vida.

A antropofagia, que parece ser ao longo do século XX uma tradição bem-definida, densa, de intensas trocas, só o “foi por não ser existindo”. Como nos diz Haroldo de Campos sobre Machado de Assis, ele só foi nacional por não ser nacional.

Ao longo das últimas décadas, pesquisas antropológicas entre povos indígenas nas terras baixas da América do Sul apresentam uma dinâmica de “abertura para o Outro” que pode ser conectada às propostas de arte experimental e de vanguarda. Mesmo quando a aproximação não foi feita de fato, ela existe de forma virtual.

Uma iniciativa desse gênero foi a escola denominada Instituto Experimental Tropical del Amazonas, criada no entreguerras, em 1935, por artistas feministas. As/os participantes se revezavam nas tarefas de ensino, manutenção e direção do Instituto. Foram realizadas pesquisas botânicas, antropológicas, tecnológicas e artísticas com indígenas Ye’kuana e Yanomami, na busca de reimaginar a vida através de outros paradigmas.

Entre os participantes destacaram-se Sonia Delaunay que apresentou sua filosofia da arte e design na vida cotidiana; Kanii que comparou os princípios estéticos e gráficos de diferentes povos indígenas; e Oswald de Andrade que falou da antropofagia como modo criativo de devorar e digerir aspectos positivos do Ocidente, e também sobre o tempo mitológico do Matriarcado.

Este espaço de ensino, aprendizado, afetos e especulação em plena Amazônia, que durou “até o Instituto se decompor como galhos caídos no chão úmido da floresta”, é na verdade uma ficção imaginada e transformada em instalação pela artista venezuelana Maríangeles Soto-Diaz, exibida nos EUA em 2018.

Tal visada sincrônica de Soto-Diaz faz o passado coicindir com o futuro, indicando possibilidades de relação porvir. Lévi-Strauss em suas Mitológicas recorre a fita de Möbius para ilustrar a dinâmica operando entre centenas de mitos indígenas por toda América: cada mito é uma versão de uma versão, uma transformação de outro mito, por isso nem original, nem cópia. Já Eduardo Viveiros de Castro utiliza a fita para relacionar o conhecimento antropológico com o conhecimento nativo, sendo esta a “missão epistemológica própria da antropologia: desorientar o juízo, relativizar a razão, criar uma continuidade através de uma dupla descontinuidade, fazer variar a verdade demonstrando a verdade da variação”.

As metaforizações da antropofagia na arte, em seus aspectos digestivos (comer a carne, obra), violento (do inimigo, artista metropolitano) e irreverente (em uma cauinagem, carnaval) são inversamente antropofágicas. A adoção do termo inverte a perspectiva do colonizador, uma vez que as acusações de antropofagia serviram para o Ocidente (desde a Grécia) delimitar as fronteiras da civilização. Assumir a perspectiva do estrangeiro se relaciona, por sua vez, com diversas pesquisas antropológicas entre povos indígenas amazônicos.

A etnografia de Aparecida Vilaça entre os Wari’, povo indígena que habita o oeste da Amazônia próximo à Bolívia, foi uma das bases para o perspectivismo ameríndio de Viveiros de Castro. Segundo ele uma revisão da antropofagia de Oswald de Andrade através de reflexões indígenas.

Os Wari’ ficaram conhecidos por sua intensa atividade xamânica e pelo canibalismo funerário. Mas há décadas que se convertem e desconvertem cristãos, um longo processo também estudado pela antropóloga, que entende esta conversão ao “cristianismo como um processo de adoção da perspectiva do inimigo, relacionado à busca dos Wari’ pela estabilização na posição de humanos”.

Antes dos missionários chegarem trazendo a Gênesis, junto com o privilégio do homem-humano no mundo Criado e a Palavra de Deus de que todos seriam irmãos, os Wari’ já desejavam viver sem conflitos, algo que antes só poderia acontecer no mundo subaquático pós-morte, onde não haveriam guerras, feitiçaria, relações extra-conjugais e afins. Na vida cotidiana restava o esforço para disfarçar a diferença e assegurar as posições em disputa. O ritual do canibalismo funerário, nos diz Aparecida Vilaça, era decisivo para afirmar a vida humana em detrimento da morte. No ritual, ao mesmo tempo em que os mortos são desumanizados, a diferença aparece entre os vivos, já que apenas os não-parentes poderiam comer a carne do morto. Só assim os parentes se desidentificariam do ente querido, agora um corpo desfigurado, apodrecido, assado e comido, por isso não mais humano: “ao contemplarem o cadáver, os Wari’ podem finalmente ver seu próprio corpo, como se diante de um espelho, usufruindo de um privilégio antes exclusivo aos xamãs”. O xamã é a figura indígena capaz de fazer a mediação entre diferentes seres e acessar o “mundo altamente transformacional” dos tempos míticos.

Davi Kopenawa conta que em sua iniciação xamânica seu corpo foi transformado pelos espíritos-auxiliares xapiri. Assim, conseguiu os meios para fazer a tradução entre diferentes sujeitos que habitam o cosmos. A antropofagia ritual, como a arte, pode proporcionar a experiência coletiva de alternar-se pela diferença, normalmente oculta. Ver a si como Outro do Outro permite ver a singularidade da própria posição e também que esta posição não é tão própria assim. Através das diferenças torna-se possível compartilhar algo em comum: “só a Antropofagia nos une”.