Denilson Baniwa é artista gráfico, publicitário e um dos criadores da Rádio Yandê. Cursou Ciência da Computação e se formou em Publicidade. Atualmente tem um estúdio de design em Niterói. Conversamos com ele no pátio do IFCS, centro do Rio de Janeiro, em 30 de junho de 2017, dia de greve geral. Entrevista feita por Arthur Imbassahy, Camila Bevilaqua e Gabriel Gorini.

Do Alto Rio Negro ao Rio de Janeiro

No Rio Negro, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com o futuro, por conta de todo esse processo de contato com não-indígenas, de contato com coisas que não eram da cultura indígena. Esse contato todo foi muito violento, não é um contato de cordialidade, de aceitação. É um contato muito agressivo. As primeiras coisas foram com os jesuítas alí, com os padres – lá fala “os padres” – e os colégios salesianos. Nesses colégios tinha restrição de falar a língua materna, não se podia fazer os rituais, porque eram consideradas coisas não-cristãs, coisas não aceitáveis do ponto de vista cristão. Muitas das coisas acabaram que foram se perdendo no caminho dessa educação salesiana. Por volta de 1980, por aí, começou-se a pensar que a gente poderia estar recuperando essas “coisas indígenas” e fortalecer tanto culturalmente quanto do ponto de vista do conhecimento ocidental. Em 1990, já com essas Organizações, articulações políticas e tudo, alguns indígenas jovens foram ter uma formação mais ampla dentro da sociedade brasileira. Nesse processo, já na terceira ou quarta geração, eu fui para cidade, pra Manaus estudar, pra universidade.

Ir para cidade é muito complicado. Hoje eu falo português bem, mas logo no início não. A gente tem um problema da língua. Até um ano atrás eu falava de um “jeito muito amazonense”, por exemplo. Eu tive que ir a fonoaudióloga pra melhorar minha comunicação verbal. Mas para indígenas de um modo geral, a língua portuguesa é muito mais complicada de entender. Não é só a pronúncia, de falar, mas também de entender o pensamento. Porque o pensamento indígena é muito diferente do pensamento não-indígena. A gente na cidade tem que ter um pensamento muito condensado, um pensamento muito prático, digamos assim, muito reduzido. Você não tem muito tempo de estar conversando. A gente está aqui conversando e já está rodando o tempo, tem que responder várias perguntas dentro deste tempo, que sempre é limitado por vários fatores. Então a gente tem que condensar a conversa. Isso é muito complicado. Entender como me comunicar com colegas, com professores, de uma maneira que não ocupasse muito tempo, que fosse direto ao ponto, digamos assim.

Uma outra coisa é a questão de como se manter na cidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu não tenho nenhum parente. É só eu aqui, sozinho. E além disso, tem a cobrança que você não está ali por você mesmo. É diferente do pessoal da cidade. O pessoal da cidade entra na universidade por quê? Porque precisa de uma formação, certo? Para entrar no mercado de trabalho e se manter. Aí vai ter seu apartamento, vai ter sua família, vai viajar, vai usar o dinheiro como quiser. A gente vem para cidade para estudar, e nosso pensamento sempre é: eu tenho que estudar o máximo, me dedicar ao máximo, porque minha comunidade depende de mim. O que eu conhecer aqui, eu vou usar esse conhecimento para ajudar minha comunidade, o meu povo. Essa cobrança interna da gente é muito complicada. Porque a gente não está aqui nem pra rechear o Lattes, nem pra estar no mercado de trabalho. A gente está aqui com uma missão, uma responsabilidade com as pessoas que ficaram lá.

Arte indígena e arte urbana

Tem a questão da arte indígena mesmo, mas tem a questão que eu já gostava de desenhar, me comunicar através dos desenhos. Eu sempre gostei de arte, desde criança, gostava de ver as fotos da Capela Sistina, de ver as estátuas, de ver como que o pessoal que estava lá em Paris pegou algumas esculturas indígenas da África e da Ásia e começou a colocar dentro da arte deles essa fisionomia. Gostava do Modigliani porque ele pegou aqueles rostos africanos e colocou na arte dele. Do Picasso por conta da arte chinesa e japonesa. Eu gostava muito, das cores, enfim. Eu tive amigos que me ajudaram nisso, amigos artistas, a pensar e a trabalhar isso. Além disso, durante o tempo livre eu fazia cursos de pintura, de escultura, de desenho, essas coisas.

O Basquiat é um cara que não recusou a cultura negra, a cultura de rua. Isso foi muito bom, mesclar… O que é muito de rua, né? De sobreviver. Eu gosto muito dele, porque ele conseguiu pegar uma coisa que é muito moderna, que é o grafite, a pixação, as frases pixadas na rua, e mesclar com essa alma africana, com os rostos, com as feições.

Hoje você passa aqui e vê muitas frases assim: SÓ O AMOR SALVA. Uma frase solta, que não faz muito sentido se você não parar pra pensar direito. Mas se você vê no meio daquele concreto, no meio do lixo, daquele cheiro da cidade, da poluição… SÓ O AMOR SALVA. Sabe? É como se fosse uma luz no fim do túnel.

Todos os meus trabalhos têm essa coisa do que é ser indígena como identidade, e ao mesmo tempo mesclar com o que é moderno. São as transformações que a gente passa. Todo mundo passa por transformações. Vocês aqui não são como eram ano passado. Vocês leem novos livros, assistem novos filmes, cada coisa que você vive nessa caminhada vai te transformando aos poucos. Por mais que você tenha sua identidade enquanto ser humano, residente de uma localidade, pertencente a uma família, você também tem outras particularidades que vão se inserindo ali nessas camadas, que vão mesclando com você, vão te transformando.

Arte como resistência

É aquela coisa: a cultura não é estática, ela se transforma, ela evolui. Ela se apropria… Essa palavra tá muito complicada de usar, né? Ela se apropria das coisas novas para se transformar também, até como modo de resistência. Então quando eu coloco nas coisas que eu faço, a menina lá que eu pintei numa tela, que no meio da floresta não tem supermercado. É pra mostrar isso, que a gente está no meio da floresta, mas que em algum momento aquele meio da floresta ali vai ser invadido, ocupado por qualquer tipo de ação governamental, de agente estranho ali. E se a gente não tiver preparado pra receber ou enfrentar aquilo, a gente vai morrer. Vai morrer, morrer mesmo. Porque sem terra, sem condições físicas, sem condições psicológicas, sem estar preparado para receber essas coisas, você morre. Morre de tristeza, morre de fome, mesmo. Porque não tem caça, não tem supermercado na terra indígena. E se não tem lugar para caçar, já era.

Eu estive no Mato Grosso do Sul agora. Tem a terra dos Terenas lá, e todo o lado de fora da terra Terena é soja. Muita, muita soja. E o que aconteceu: dentro da terra Terena teve uma invasão muito grande de pássaros. Muitos pássaros. Porque esses pássaros não tem o que comer. Não tem fora dali. Aí invadiram lá. Alguns pássaros de outros biomas matam pássaros dali e comem todas as frutas. E eles não sabem o que fazer com aquilo. É um desequilíbrio, uma coisa que acontece, que se a gente não tiver conhecimento de como enfrentar isso, a gente também vai ser igual aqueles pássaros daquela região, vai morrer.

Não sei se vocês estão sabendo da exposição Dja Guata Porã lá no Museu de Arte do Rio. Tem alguns trabalhos meus lá, mas o principal é o da cobra do tempo, que faz a linha do tempo de toda a exposição. Aí tem alguns mitos que eu desenhei. A cultura indígena é muito oral. Quando se fala em oralidade nesse nosso mundo feito por muitas imagens e coisas táteis, as pessoas não conseguem entender a intensidade e a realidade daquelas coisas. Como a gente é artista visual, a gente tem que passar essa informação paras pessoas.

Essa é nossa função enquanto artista. É o que o Jaider Esbell, o que o Benício Tupinambá lá, Arissana Pataxó, Ibã Huni Kuin, eu, outros, Daiara Tukano também conversamos. É transformar isso que é dito, história, que é oral, em alguma coisa que as pessoas reconheçam. E para as pessoas reconhecerem hoje é só se for visual. Porque tudo para gente aqui na cidade é visual. Me dá imagens, só acredito se tiver imagens, é assim que dizem aqui.

Quando eu falo que o povo Tukano nasceu no Rio de Janeiro de um trovão, é uma coisa muito abstrata, as pessoas não conseguem decodificar essa informação. Quando eu vou transformar isso numa imagem, seja ela estática com pintura ou desenho, ou seja com movimento num vídeo, eu tenho que pensar muito bem como eu quero transmitir isso. E isso é muito complexo, tem várias faces. É esse o desafio dos artistas indígenas.

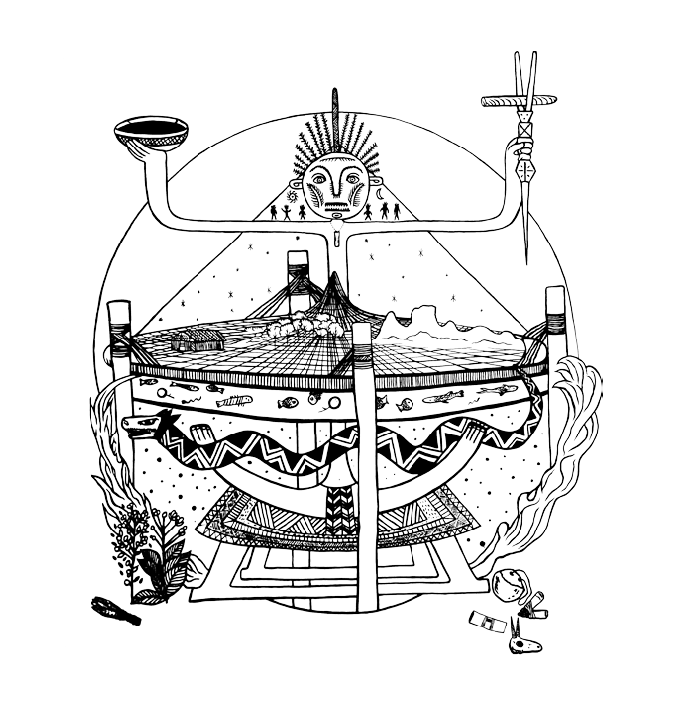

Lá tem a cobra canoa, por exemplo, do povo Desana. Qualquer pessoa que não tem um conhecimento da cultura Desana, vai ver um desenho bonito. Mas se você pegar e dividir todo aquele desenho em várias partes, cada uma vai ter um significado e cada uma vai contar uma história diferente. Tem a cobra canoa, que por si só já é uma informação. No mito da criação a cobra transporta todas as populações indígenas daqui do Rio de Janeiro até o Alto Rio Negro. E dentro dela têm essas populações indígenas e têm todos os elementos que representam a cultura indígena do Alto Rio Negro. Tem a pessoa que segura o bastão mágico do pajé ou xamã, tem a pessoa que prepara a Ayahuasca, que é o caapi pra gente, têm os peixes que você pode comer e se alimentar durante todo o processo de formação de pajé.

Enfim, é esse o nosso desafio, pegar essas coisas que são orais e transformar numa imagem que as pessoas consigam identificar como aquilo é de verdade pra gente. Porque pra gente, todas as histórias e as coisas não são mitos, elas não são contos, histórias, pensamentos inventados. Aconteceu de verdade pra gente. Quando fala que as coisas têm espíritos e vivem, elas têm espíritos e elas vivem! Elas estão entre a gente. Só que o ocidental teve colocado um véu nos olhos, e este véu já veio de várias gerações, com toda proibição, de que isso não existe, de que o que existe é somente a cultura cristã, de que as outras coisas são pagãs, fantasias. A gente foi meio que colocando camadas de véus culturais nos nossos olhos, a gente não vê esses espíritos mais.

É muito estranho. Para gente, antes, todos os animais, todas as plantas eram humanos. A gente conversava com elas, trocava informações e tudo. Tanto é que todos esses conhecimentos de plantas de cura que a gente conhece foram elas quem nos disseram segundo a nossa história de evolução indígena. Em algum momento, quando teve o contato com o branco, isto é, contato com outras culturas que foram oprimindo a nossa visão de mundo, esses véus foram sendo criados e a gente acabou renegando essas outras espécies que por serem diferentes da gente humano, a gente vai estranhando e parando de conversar com elas.

Aí nessa evolução, que toda a sociedade passou, a gente primeiro parou de falar com as plantas, depois deixou de falar com os animais, e aí eles também não compreenderam mais a gente. Aí quando chegou até o ponto em que a gente não falava com mais ninguém, só falava com humano, a gente começou a não falar com outros humanos também. Aí os brancos não falam com os negros, não falam com os asiáticos. Aí quando todo mundo parou de se falar enquanto etnia, a gente começou a parar de se falar entre nós mesmos. Se vê muito isso na cidade. Há muita indiferença com o outro. Sabe? Dentro da própria família, dentro da própria casa, as vezes você não conversa com as pessoas, não entende, não quer entender, não quer conversar. É todo esse processo que a gente passou enquanto ser humano, de parar de falar com as coisas ali que estavam conversando com a gente, com os animais.

Grafismos e origens do mundo

Primeiro, a gente precisa sair desse tabu de que a arte indígena é só apreciativa e só artesanato. Porque quando se fala de arte indígena, ela é artesanato, ela serve para você decorar a sua casa, decorar sua sala, o seu consultório. É uma coisa bonita. Aquele cesto é um cesto bonito, aquele quadro lá daquele indígena é um quadro bonito. A gente precisa transcender esse tipo de pensamento, de entender que a arte indígena é arte como outra qualquer, nesse sentido de arte mesmo. Que ela é criativa, que ela é construída, que ela tem um discurso e que ela tem uma função de educar e fazer pensar, primeiro.

Na cobra que eu fiz, ela é toda feita com grafismos. Ela tem desenhos geométricos nela toda, até o final. No corpo da cobra, ela tem os fatos históricos que são reconhecidos pela sociedade. Então são os recortes de jornal, fotografias, documentos históricos. Todos esses documentos e fotos e jornais vão contando a história que foi desenvolvida no Rio de Janeiro onde os índios estavam inseridos. Mas a cobra também ela conta a história de como os indígenas veem esse tempo, de como ele foi construído. Então, cada grafismo ali é como se fosse um recorte de jornal. É uma notícia. O grafismo é como se fosse uma fotografia, ele conta alguma coisa, ele diz alguma coisa. Eu não coloquei ali para ficar bonito ou ficar colorido. Ele diz alguma coisa.

Tem um grafismo lá que fala do pássaro que levou a mensagem para o Deus Tukano, pra falar que estava chegando um outro povo pra guerrear. Ele conta do peixe que se transformou em ser humano. Toda aquela cobra tem história dentro dela, não é só decorativa. Ela tem alguma coisa a dizer. E nisso, de colocar essa coisa como decorativa, vem também aquela coisa do mito. De que a história indígena é sempre mito, que é sempre conto, lendas, não é algo real.

Eu gosto de criar uma tensão religiosa que a gente não consegue compreender que é real que o ser humano tenha sido criado de um trovão, segundo a mitologia Tukano, mas a gente consegue imaginar que seja real que um ser humano tenha sido feito do barro. Qual a diferença? No sentido de criação, de invenção social? Qual a diferença do ser humano ser criado do trovão e outro do barro? Só porque o que você entende é mais difundido e “compreendido” pela sociedade, desfaz qualquer tipo de realidade do outro?

Dito isso, eu chego na história seguinte. Na criação do mundo Baniwa e do mundo Pira-Tapuya. Nos Baniwa, o primeiro ser humano era um tipo de peixe. Ele foi se desenvolvendo, foi criando pernas, cabeças, olhos, boca, e acabou virando um ser humano como a gente é hoje. E as pessoas falam: como assim que as pessoas antes eram peixes? E joga essa carga de culpa na gente de se fazer entender isso. Aí vem um cientista e fala que o primeiro ser humano era um peixe. Um peixe que foi criando um rabinho de girino ali, uma perna e acabou virando o ser humano. Quer dizer, quando a gente conta é mito, aí quando o cientista vai e fala, isso é plausível.

Tem um mito do povo Tariano. O deus deles era muito grande. Ele pisava um pé na China e outro pé ali nos Andes. E os primeiros Tarianos que ele fez foi lá na China, aí eles foram caminhando pela China, pela Rússia, passaram por aquele caminho e desceram pelo Canadá. Isso tudo contado de uma maneira poética de criação. Então são os heróis que têm de passar por várias provações, tem trovões mágicos, animais mágicos e tudo. Aí de novo vem os cientistas e falam que o ser humano americano veio da Ásia e passou pelo estreito de Bering. E a gente fica legado a essa coisa de história, de lenda. Não consigo compreender isso.

Arte e o sagrado

Tem umas coisas que são sagradas. Vamos colocar nesse sentido. São coisas sagradas. Que eu enquanto Baniwa, não ouso representar, nem copiar, nem mostrar. Porque eu entendo que aquilo ali tem um significado que vai muito além de uma imagem, da nossa própria cultura. É uma coisa muito sagrada. Eu precisaria ter mais milhões de anos de existência pra poder pensar em usar. Mas a partir daquele símbolo, daquele conhecimento, eu posso criar novos elementos que representem de alguma forma aquela coisa, de um outro jeito, sabe?

É como se eu pegasse aquele chapéu do Papa, que eu não sei qual é o nome agora, e chegar em um museu e colocar fogo. Eu posso entender aquilo como um ato político, um ato artístico. O que eu tenho certeza é que vai causar uma indignação, uma revolta, ou um apreço. Vai causar alguma coisa. Mas eu tenho que estar preparado pra pegar essa coisa que é sagrada e fazer esse tipo de intervenção. É a mesma coisa que eu penso em relação às coisas tradicionais, que são do povo, que são feitas para rituais, que eu prefiro deixar lá. Eu não posso falar pelos outros artistas, mas eu prefiro deixar lá, como está. É do povo, né.

Eu penso assim, o artista ele não representa o povo, ele não representa a comunidade, ele não representa o pajé, nem o cacique, nem a mulher indígena ali, nem as crianças. Ele não representa. Eu não represento os Baniwa. Eu estaria mentindo muito se eu dissesse que estou representando os Baniwa ou que eu estou representando a minha aldeia. Eu não estou representando a minha aldeia enquanto artista. Eu estou representando eu. O que eu sei, o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu acho importante passar. É sempre o artista criando.

Dentro dessa criação que o artista faz, ele escolhe as coisas que vai querer passar. Ele escolhe o modo como ele vai passar, e ele vai escolher também os meios como ele vai querer passar aquilo. É importante criar junto disso o seu discurso, a sua visão. Que não seja só uma coisa bonita. Quanto a usar as coisas tradicionais eu vejo um pouco perigoso. Não que eu seja contra, não sou. Mas como eu disse, você tem que estar preparado, porque a sua cobrança vai ser maior.

Eu acho que cada artista tem que pensar que responsabilidade ele tem enquanto artista, mas em primeiro lugar que responsabilidade ele tem enquanto indígena. Até para não ser mais um artista que pinta coisas indígenas. Que isso já tem vários, vários artistas que pintam coisas indígenas, mas que não tem nenhum compromisso com ninguém, só com ele mesmo. A gente tem nosso compromisso com a gente mesmo, mas quando vai colocar coisas que são do povo, acho que a gente tem que ter um compromisso com o povo antes. De responsabilidade mesmo.

Rádio Yandê, oralidade e etnomídia

A oralidade é uma coisa muito importante para todos os povos, na verdade. A gente é que foi, eu falo de um modo geral do ser humano, perdendo essa capacidade de ouvir e foi adquirindo a capacidade de receber as coisas mais simplificadas. De repente a gente deixa que as outras coisas pensem pela gente. A gente deixa que a imagem pense. A gente deixa que o jornal pense. Que o livro te dê as coisas, um final. Você não precisa mais pensar como é que a vida é. Porque a vida de verdade ela não é um roteiro. Já a oralidade segue um caminho muito diferente, porque ela vai contando as coisas, e as coisas também vão mudando conforme a pessoa que vai contando. Porque uma mesma história pode ser contada de maneiras diferentes, de outros pontos de vista. E a gente não tem mais isso agora, apesar de ter vários jornais, a gente vê sempre o mesmo tipo de coisa. Porque são feitos para não deixarem as pessoas pensarem muito nas coisas.

Além disso, as populações indígenas no Brasil, em geral, sabem falar português. Tirando pouquíssimos povos que ainda não tiveram contato com a língua portuguesa, a grande maioria fala português e a língua materna. E essa grande maioria talvez também não leia. Sabem falar em português, mas não sabem ler. Então, quando você manda um áudio, é mais fácil dessas pessoas compreenderem. E é mais fácil também delas compreenderem que elas podem mandar as coisas para gente. Como uma rádio indígena nossa preocupação é, primeiramente, que a notícia chegue às populações indígenas, e que as populações indígenas sintam-se representadas, e se reconheçam ali. Não preciso escrever um texto bonito para falar de alguma coisa que está acontecendo na minha comunidade. Então, para gente enquanto indígena, é mais fácil falar do que escrever, e do que gravar um vídeo, por exemplo.

Etnomídia é um conceito que a gente viu muito nas mídias indígenas do Canadá e dos Estados Unidos. Como eles estão em uma discussão de comunicação muito mais avançada que a gente no Brasil, e na América Latina de forma geral. Os indígenas foram para universidade mais cedo, tiveram mais acesso à tecnologia, às informações. Mais cedo que a gente, anos a frente. E o que a gente está fazendo hoje no Brasil, que é criar algo paralelo a mídia de massa, é o que já fazem lá. E lá eles definiram isso como etnomídia. Como uma mídia que não é mastigada para a massa, mas sim para o entendimento de um grupo, de um grupo que sofre as mesmas coisas, que veem as mesmas coisas, e que anseiam pelas mesmas coisas.

Eu sou publicitário. Já os outros coordenadores da rádio, a Renata é jornalista e o Anápuaká, é formado em marketing. A gente leu esses clássicos da mídia de massa, e todos os teóricos. A gente leu os alemães, os franceses, os americanos. A gente entende como a mídia de massa funciona. O meio de comunicação de massa depende de dinheiro para sobreviver. Então, entre um bloco do jornal e outro tem que ter o comercial. E aí que entra o problema, porque talvez esse comercial seja da Friboi. E será que o jornal vai noticiar alguma coisa que seja contra o agronegócio? Não, né.

Por não ser uma mídia de massa que vai alcançar vários lares, a gente pode trabalhar de uma forma diferente, de uma forma não tão mastigada, de uma forma não tão traduzida. Tanto que em vários programas e textos do site, a gente deixa algumas coisas na língua tradicional de alguns povos. Deixa em Guarani, ou deixa em Terena, ou deixa em Tukano, na língua. Por quê? Porque o Guarani quando ler aquela notícia, vai entender do que se trata, vai compreender. Quem não for Guarani pode estranhar. E esse estranhamento para gente também é importante. É importante que o Guarani entenda e se sinta representado, se veja ali. E é importante que haja um estranhamento de quem não for Guarani, principalmente de quem não for indígena. Por quê? Porque no Brasil infelizmente acham que todo mundo aqui fala Tupi, ou que todos os índios são iguais. Quando as pessoas veem uma língua diferente dentro do país, começa a pensar sobre essas coisas: “Ué, que língua é essa?”. Mandam mensagem lá, “Por que não tá traduzido?”. Ah, porque a gente não quer traduzir, porque isso é uma língua guarani, da região tal e tal. “Ah, mas eu não sabia que existia uma outra língua”. Pois é, existe. Esse estranhamento, ele pode afastar, lógico, as pessoas. Ou pode fazer as pessoas pensarem, sobre em que país elas vivem. Isso para gente é importante, fazer as pessoas pensarem, verem a diversidade.

Indígenas hoje

Quando a gente fala que tem uma rádio indígena, todo mundo pensa assim “ah, música de aldeia”. Como a gente tem essa proposta de mostrar a realidade indígena mesmo, em 2017, como estamos hoje, a gente acha importante mostrar também essas pessoas que são indígenas e que estão criando conteúdos “modernos”. Mas para gente mesmo foi uma surpresa, porque a gente não sabia que existiam tantos músicos indígenas.

O Bro MC’s foi o primeiro grupo de rap indígena do Brasil, a cantar na língua. Eu vejo eles e muitos outros também, grupos de outros estilos, que seguiram como o rock brasileiro fez. O rock brasileiro no início só era feito em inglês. Até que alguém resolveu, o Sepultura, a fazer rock em português. Aí todo mundo pensou, “caramba! Dá pra fazer em português também”. Dá para fazer em português, não é só inglês! E eu vejo o Bro MC’s muito assim. A gente lançou o single deles e todo mundo ficou, caramba, dá pra cantar rap em guarani. E aí surgiu um outro rap em São Paulo, outro no Mato Grosso do Sul, outro em Brasília, no Sul, fazendo rap em guarani também. Isso que a gente achou muito importante.

É legal que existam músicos que, de novo a palavra é complicada, se apropriam dessa tecnologia que é a música, que é o estilo de música, para passar sua mensagem. Porque no meu entendimento, enquanto artista inclusive, quanto mais a gente souber usar um código que a sociedade reconheça e que não tenha tanto estranhamento é melhor. Porque se a gente for com uma coisa muito inovadora, muito diferente, as pessoas não vão entender. E não entendendo não tem aquela simpatia. Então, quando você usa estilos musicais que as pessoas já estão acostumadas a ouvir, a aceitação é maior. E a compreensão é maior. E aí quando as pessoas começam a compreender, você consegue fazer coisas mais radicais.

Apropriação cultural

Se eu acho “apropriar” uma palavra complicada? Na verdade, não. Mas é que a gente tá nesse momento que tem palavras que são bem complicadas de se falar. Apropriação é uma coisa desse tipo. Se apropriar é uma coisa bem complicada, porque pelo entendimento do senso comum agora, apropriar é roubar. E a gente índio e negro, a gente foi roubado sempre né. Mas eu não tenho outra palavra pra explicar isso que a gente está se apropriando desses ritmos, dessas novas linguagens. Aí tá, uma coisa é se apropriar de uma linguagem, de uma tecnologia, de um conhecimento. Outra coisa é se apropriar da cultura do outro. Do ponto de vista, de identidade. São coisas diferentes.

Uma coisa, por exemplo, é eu me apropriar do Fado. O Fado é uma tecnologia musical, um código musical, de Portugal. Outra coisa é eu me apropriar das linguagens que aquelas aldeias portuguesas usam, ou das roupas que elas usam., ou do modo como elas falam. E nessa apropriação, falar por eles. Eu acho que se apropriar da tecnologia, do código, é uma coisa. Agora, se apropriar de identidades, é como se você tivesse falando pelo outro. Ou no nível mais estranho, entrando no corpo de outra pessoa pra se mostrar como aquela pessoa que você está querendo pôr em evidência ali, se apresentar como outro. Uma coisa é se inspirar, outra coisa é ser plágio.

A última coisa que eu vi foi um doutor, de uma universidade em Goiânia, apresentar o trabalho dele sobre o povo Krahô. Ele apresentou várias fotos, deu uma aula muito legal e tudo. No final ele agradeceu a um velhinho Krahô que tava sentado na plateia, e falou assim: a minha pesquisa não seria nada se não fosse devido ao senhor. Falou o nome dele lá, da etnia Krahô, “70% da minha pesquisa foi ele que me ajudou”. E eu já assim “então quem deveria estar aí era ele, não o senhor. O senhor fez o que? Ajeitou o texto?”. Mas durante muito tempo a gente ficou constrangido por conta dos títulos, a gente ficou muito constrangido porque a gente é indígena, a gente não tem conhecimento de academia. E a gente começou a pensar isso, a gente não tem que ficar mais constrangido, a gente tem que deixar essas pessoas constrangidas.

Mas há também pesquisadores que estão realmente preocupados com a integração entre si e a comunidade, com a conversa, com o diálogo e tudo mais. O que eu entendo como interlocução entre academia e populações indígenas é isso. As pessoas que estão hoje pesquisando sobre questões indígenas, que estão pesquisando sobre cultura, que se preocupem um pouco mais com essas pessoas. Que elas não sejam só levadas pra uma palestra, pra falar que “contribuiu 70%”. Mas que chame a pessoa para falar também.

Dar o lugar de fala. Dar a devida importância, dar o devido crédito. Porque organizar um texto é diferente de ter vivido aquele texto de verdade. E um prêmio por uma pesquisa, ele é tanto da pessoa que pesquisou e organizou, quanto da pessoa que deu a informação. Porque se não tiver quem dê a informação você não consegue escrever nada. Você não consegue escrever sobre a favela da rocinha se um dia não for lá, se não perguntar de alguém que mora lá. Entendeu? Então o crédito não é só da pessoa que pesquisa, mas também da pessoa que dá a informação. Eu acho que aí sim a gente vai ter uma interlocução boa. Felizmente está acontecendo isso. Infelizmente, pouquíssimos, raros pesquisadores ainda chamam as pessoas de “meus índios”, “minha pesquisa”, de “meus alunos não podem falar com tal professor”.

É aquela coisa de ser reconhecido como o autor do século, o cara que todo mundo coloca na nota de rodapé, mas não quer sofrer por isto, não quer ser questionado, não quer ser confrontado. Todo mundo querendo ser Nietzsche, sem morrer de sífilis (risos).

USINA, agosto 2019