Velho, arrependido e a caminho da demência: não há nenhuma gentileza no trato de Ronald Harwood a seu protagonista, o cansado ator líder de uma companhia shakespeariana londrina em tempos de guerra. O Fiel Camareiro (The Dresser) foi escrito em 1980 para os palcos nova-iorquinos e ingleses e adaptada três anos depois pelo próprio autor ao cinema, sob direção de Peter Yates (1929-2011). Desde então, o texto vem sendo reencenado em palcos de todo mundo, incluindo o Brasil, onde a adaptação trouxe Tarcísio Meira de volta ao teatro depois de vinte anos dedicados à televisão. Em 2015, uma nova versão com Anthony Hopkins e Ian McKellen nos papéis principais foi filmada para a BBC.

Mas o que uma história erudita e localmente situada tem a nos dizer hoje em dia? O que um drama teatral, que também serve como ode à Shakespeare, pode trazer a um Brasil em tempos de crise? Responder a essas perguntas é o que justifica esse artigo, através da análise da peça em três adaptações notáveis, mas para tanto, peço licença para voltar a minha própria infância, contando meu primeiro contato com a obra.

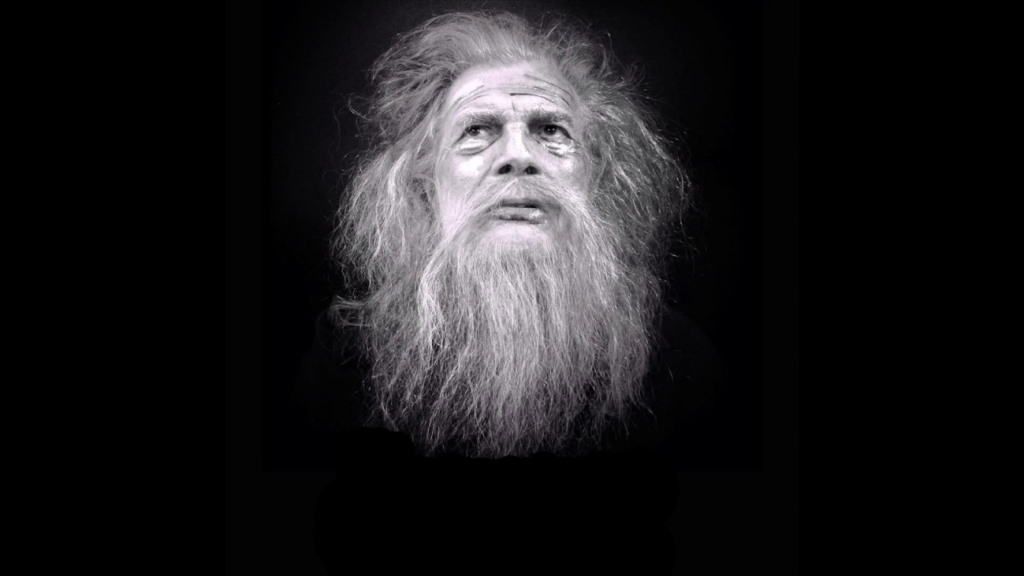

Numa de minhas muitas madrugadas insones da infância, ao ligar a televisão me deparei com um velho raivoso e barbudo, vociferando contra uma tempestade. Depois, suado e cansado, ele retirava-se do palco, escondia-se no camarim e com a ajuda de um diligente serviçal limpava a maquiagem do rosto, enquanto gemia arrependimentos e desilusões. Não sabia o nome do filme e passei cerca de dez anos sem sabe-lo, lembrando, vez ou outra, do trecho visto naquela madrugada que tanto marcou meu interesse pelo cinema e dramaturgia.

Quantas vezes tentei reencontrá-lo, pesquisando por variações de “tempestade”, “velho” e etc. sem nunca obter resultados satisfatórios. Durante muito tempo, pensei tratar-se de uma adaptação de A Tempestade (1611), do próprio Shakespeare. Bati na trave, era quase isso. Foi apenas em 2015, pesquisando sobre os filmes do ano, que descobri a produção da BBC que uniria pela primeira vez Sir Ian McKellen, de tradição shakespeariana, mas há anos notabilizado no cinema por blockbusters do tipo X-Men e adaptações de Tolkien, e Anthony Hopkins, o eterno Hannibal Lecter (O Silêncio dos Inocentes, 1991), também experiente nos palcos e há tempos afastado deles.

Harwood é um judeu sul-africano que iniciou seus trabalhos numa companhia shakespeariana de Londres ainda nos anos 50. Desde 1999, assim como seu personagem, é sir pela Ordem Britânica. Muitos de seus textos refletiram sobre seu universo mais próximo, com destaque ao contexto da Segunda Guerra Mundial e ao jogo de metalinguagem com o teatro. Em O Fiel Camareiro, construiu uma alegoria sobre o front de guerra, tanto nos palcos como nas trincheiras, e a inevitabilidade do fim.

Contudo, não se pode esquecer que o texto tem suas bases em Rei Lear, drama escrito nas primeiras décadas do século XVII pelo bardo inglês, em que um rei exausto planeja dividir seu reino entre as três filhas, mas para isso, as desafia a provarem seu amor por ele, provocando a inimizade entre elas e levando a dinastia à tragédia. Tendo-o como pano de fundo de sua história, Harwood reconstrói a dinâmica de Lear, fazendo do rei o próprio Sir, das filhas as três mulheres de diferentes gerações a sua volta (a esposa, a diretora de cena e a novata da companhia) e do Bobo tragicômico o camareiro Norman. O reino em divisão é a Grã-Bretanha ameaçada pelos nazistas, onde discursos de Hitler invadem as transmissões do rádio e os teatros são varridos por bombardeios aéreos.

Em 1983, Albert Finney apresentou uma versão suada e histriônica do velho ator, cuja interpretação era centrada em gestos e expressões marcadas. Tom Courtney, recentemente visto no fabuloso 45 Anos (2015), era o afetado Norman, recheado de trejeitos e bastante cômico em suas escapadas alcóolicas. Essa versão, dirigida por Yates e indicada a cinco Oscars, é precisamente aquela com a qual me deparei na madrugada insone de minha infância. Revista agora, é fácil notar que sua força reside na parceria entre os protagonistas, atores de gerações e técnicas inegavelmente diferentes, mas que em cena criam uma dinâmica fascinante.

O texto de O Fiel Camareiro oferece uma poderosa oportunidade de simbiose entre seus protagonistas, como poucos textos fazem, que se mesclam em força e fraqueza, arrependimento e nostalgia, fama e anonimato. O rei metamorfoseado no Sir está nu diante do Bobo-camareiro. O Bobo gradualmente cresce diante de um rei moribundo. Sir tem seus medos expostos na pele enrugada que se deixa antever, desnuda, sendo banhada pelo serviçal, enquanto angustia-se por esquecer as falas de uma peça já tantas vezes encenada: “227 Lears e eu não consigo lembrar a primeira fala!” – grita o velho.

A dinâmica reconstruída por Hopkins e McKellen na versão de 2015 oferece um novo significado ao drama, uma vez que os atores têm idades parecidas, próximos dos oitenta anos. Assim, a troca entre eles parece mais íntima. Enquanto Hopkins repete algo de Finney, adicionando uma notável melancolia com seu olhar perdido, McKellen supera-se na interpretação homossexual, sendo ele próprio gay e tendo tido poucas chances na carreira de explorar essa persona (a mais notável delas, em Deuses e Monstros, 1998).

Já na adaptação brasileira, assinada por Ulysses Cruz, possíveis aprofundamentos na relação entre o Sir e Norman ficam comprometidas pelo tom excessivamente cômico de Kiko Mascarenhas – bem como de outros do elenco, sendo as mulheres visivelmente instrumentalizadas como escadas cômicas. A fim de agradar a plateia e visando contornar qualquer escorregada de Tarcísio Meira, que sofre com a idade, o Norman de Kiko é exagerado em trejeitos, poses e piadas, oferecendo ao público risadas baratas, ao invés de aprofundar-se no jogo de trocas que é o que a peça tem de melhor.

O Fiel Camareiro não é uma comédia, embora haja muito comicidade, como quando o velho Sir tenta falsear vigor diante dos interesses da nova atriz da companhia, ou quando finge modéstia aos aplausos do público, momentos em que fica subitamente são, logo após outros de completa senilidade. Já Norman, embora seja muitas vezes hilário, também revela meandros obscuros de um passado marcado por duros eventos, sempre contados em nomes de outros: “eu tinha um amigo…” – é o início de cada um de seus causos, sem que nunca deixemos de pensar que talvez ele esteja falando de si mesmo.

O crítico de teatro Dirceu Alves Jr. escreveu sobre a versão brasileira que “o clichê de que cada personagem deve ser uma folha em branco para o interprete ter total liberdade de criação não se aplica nesse caso” (Veja São Paulo). Isso porque em todas as adaptações têm sido fundamental a presença de um ator poderoso – um “verdadeiro gigante”, como Tom Courtney referiu-se a Albert Finney – para interpretar o Sir. A vida vivida e a experiência conquistada têm sido imperativos para esse papel.

A ausência de Meira dos palcos nos últimos vintes anos, que começou a carreira no teatro, tendo trabalhado com Sergio Cardoso e Antunes Filho, é notadamente fundamental ao vigor da adaptação brasileira. Nota-se sua nostalgia do palco, o desafio da interpretação e a coragem de arriscar-se. Da mesma forma, sem nenhum embaraço (embora comova), também notamos que os tremores do personagem são seus tremores, que as falhas na voz são involuntárias e que o cansaço ao longo das duas horas de peça é inegável. O tour de force pelo qual Sir passa para encarar mais um Lear é semelhante ao que o ator tem que encara para sobreviver ao desafio de mais uma performance. A retribuição vem ao final, na forma de aplausos.

Mas afinal, o que essa peça tem a nos dizer hoje em dia? Na minha opinião, para além da memória sentimental de reencontrar esse texto mais de dez anos depois daquele encontro casual, ela pode nos tocar pela experiência dramatúrgica de ver sensações tão íntimas sendo tão bem representadas por atores que as têm como tangíveis. Com pequenas variações, existe algo de comovente na verdade que preenche as atuações aqui destacadas. Ficção e realidade se colam diante de temas tão básicos como a morte, a dor, o arrependimento e o medo.

A história por trás dessas montagens mostra que, de alguma maneira, seus protagonistas estiveram destinados a esse texto: seja no fato de todos terem hoje por volta de 80 anos, ou na coincidência de Finney e Courtney terem nascido na mesma região da Inglaterra, ou em Hopkins e McKellen já terem vivido o rei Lear em alguma ocasião, e por fim, no fato máximo, que só aprofunda ainda mais a teia de significações da obra, no fato de seu autor, Ronald Harwood, ter sido camareiro durante cinco anos do grande ator shakespeariano Sir Donald Wolfit.

“Vivemos em tempos perigosos, nossa civilização está sob ameaça de forças nefastas, e nós como atores fazemos de tudo ao nosso alcance para lutar como soldados no lado certo dessa grande batalha” – discursa Sir em seu agradecimento a plateia. Em tempos de angústia e desilusão, quando inimigos de diversas feições aparecem para sugar a esperança de todos nós, de alguma forma a arte tem apresentado a característica de ser inabalável frente às adversidades, às vezes último repositório de sensatez e verdade num mundo fajuto. Por fim, diante da fiel diretora de cena, o ator pergunta: “Você foi feliz? Valeu a pena?” – e ela responde: “Não, eu não fui feliz. Sim, valeu a pena”.