Elsje Lagrou é antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De origem belga, fez mestrado em História Contemporânea em Louvain e veio para o Brasil estudar os povos ameríndios, onde fez mestrado e doutorado em Antropologia Social, com especialização em Antropologia da Arte. Também estudou na University of St. Andrews, e lá se aproximou de Joanna Overing, referência nas pesquisas de etnologia e estética. Atualmente faz parte do Comite do Museu do Quai Branly/Laboratoire d’Anthropologie Sociale College de France. Publicou, dentre outros, os livros A fluidez da forma: arte, alteridade e agência em uma sociedade amazônica (2007), sobre os Kaxinawa; Arte Indígena no Brasil: agência, alteridade e relação (2009); e organizou junto com Carlo Severi o livro Quimeras em Diálogo: grafismo e figuração nas artes indígenas (2013). Como curadora, Els está organizando junto ao Museu do Índio a exposição No Caminho da Miçanga (2015) que apresenta peças de povos indígenas desde o Brasil e Américas, até Ásia e África.

USINA: Como os Kaxinawa entraram em sua vida?

ELS: Eu vou contar como eu cheguei no Brasil. Minha formação de base foi em história contemporânea na Bélgica, na Universidade de Louvain, Leuven, com especialização inclusive em História da Arte. A Bélgica é um país onde a arte tem um lugar histórico muito importante. Eu sou flamenga, e os flamengos no século XVI se situavam na fronteira da guerra religiosa em torno das imagens. As terras baixas se dividiam nessa guerra entre catolicismo e protestantismo, os holandeses ficaram protestantes, os flamengos católicos, e nós estávamos juntos com a Espanha, então houve um super investimento na arte barroca em Flandres. E essa arte barroca de Flandres também viajou pelo mundo, teve muita influência sobre a arte barroca da América Latina. Então eu venho de uma terra onde a tradição de figuração é fortíssima, com muitos museus. E na Holanda teve a mais violenta das manifestações iconoclastas, nessa guerra religiosa do século XVI foi destruída a maior quantidade de esculturas religiosas na Europa. Eu venho de uma cultura onde a figuração nunca foi completamente abandonada, nem na tradição da arte contemporânea.

Desde pequena eu gostava de desenhar e de fazer esculturas, mas sempre como uma coisa muito minha. Tenho esse interesse por arte que eu já carrego comigo. Eu vim pro Brasil primeiro para ficar acompanhando meu namorado da época, pra ficar pouco tempo, mas acabei ficando bem mais. Comecei o mestrado em Florianópolis e eu queria estudar pintura corporal, arte indígena. Desde o meu mestrado este interesse em associar cosmovisão, xamanismo e arte já se colocava. Eu fui descobrir logo que entre os Kaxinawa esses dois universos também estão fortemente relacionados. A arte gráfica do desenho e o xamanismo.

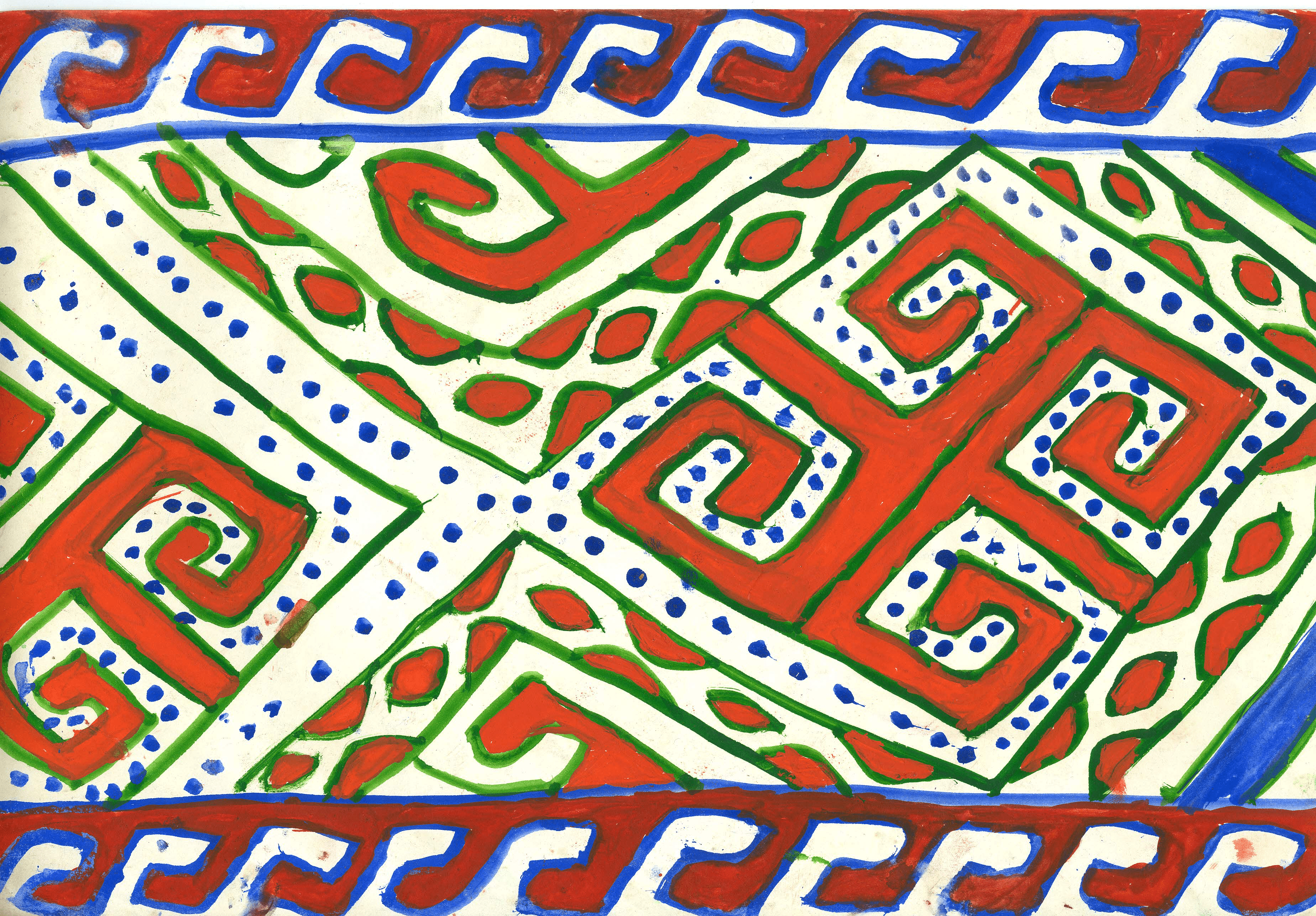

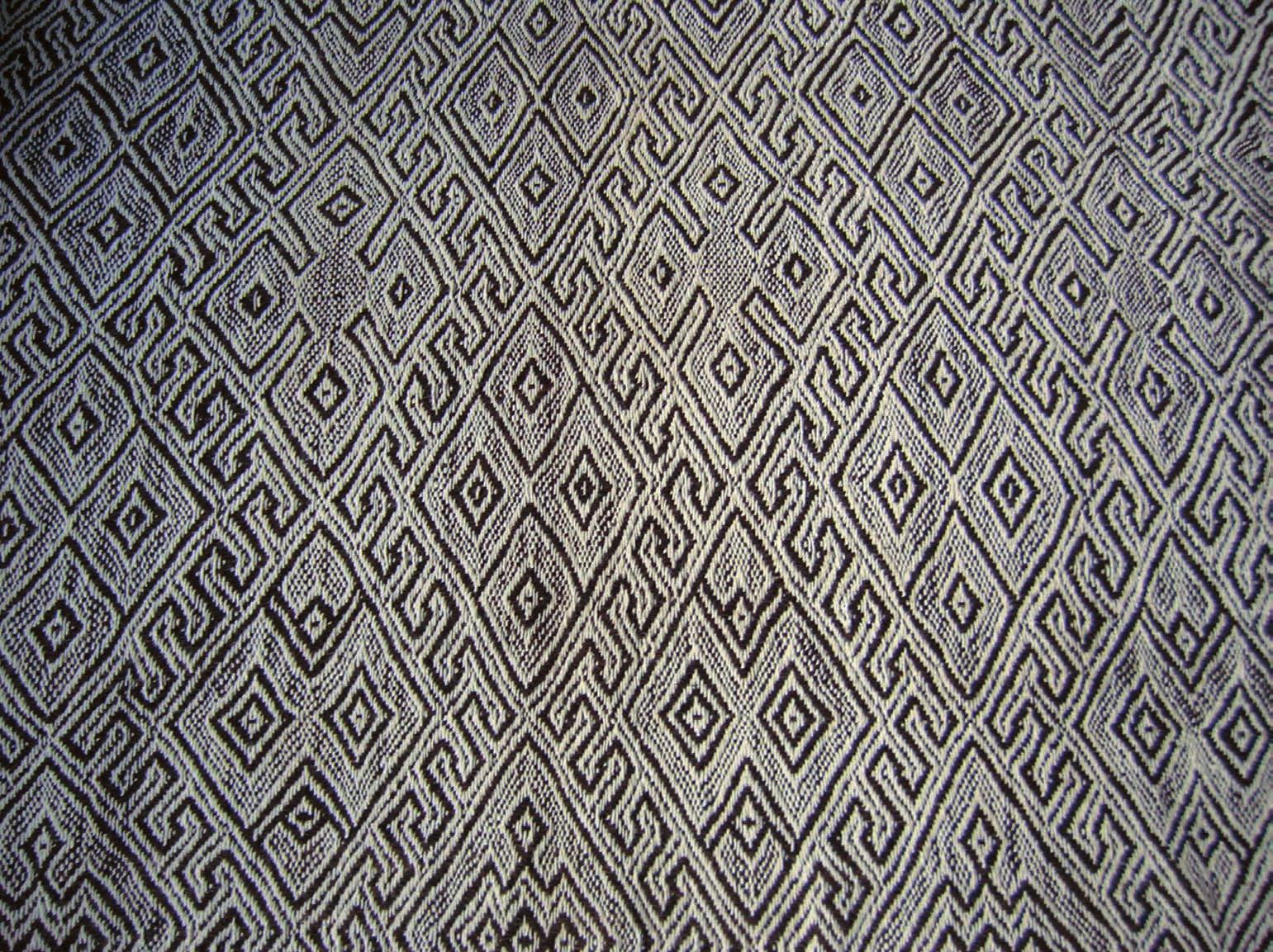

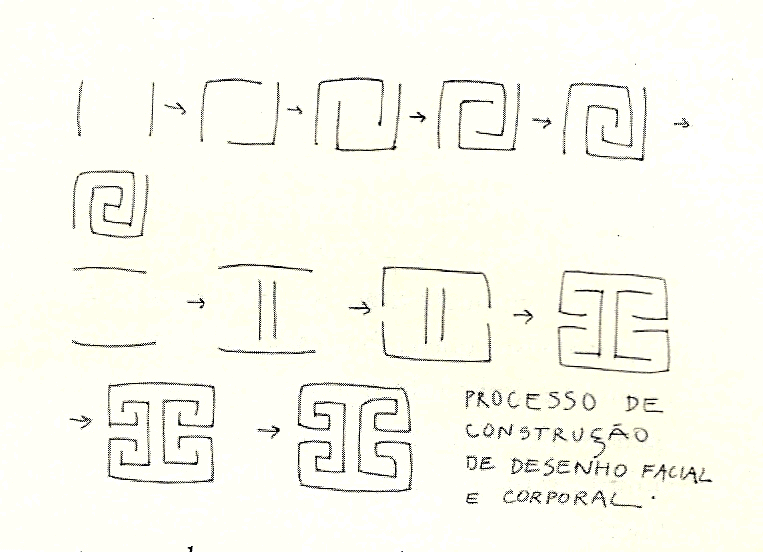

Os especialistas em Antropologia da Arte da época estudavam a arte como um sistema de comunicação, estavam sempre atrás dos nomes dos desenhos, tentando descobrir seus significados através dos nomes, tentando decifrar o desenho como um código. Depois do Mestrado fui fazer meu doutorado em São Paulo com Lux Vidal, que editou Grafismo Indígena, um grande marco para a Antropologia da Arte no Brasil. Ela propõe uma abordagem diferente, porque tenta associar o grafismo, a arte e os enfeites à organização social dos grupos que produzem aquela arte. Mas ainda se trata de uma abordagem que vê a arte como um sistema de comunicação. Os Kaxinawa me ajudaram a ter todos os instrumentos para questionar o modelo representativista e simbólico que dominava os estudos da antropologia da arte na década de oitenta. Porque os Kaxinawa diziam que os nomes são só nomes, que o desenho é um só. Cada vez que eu tentava associar um motivo, porque eles também são organizados em metades como os grupos Jê, com metades ou com a diferença de gênero, entre homens e mulheres, os Kaxinawa o tempo todo diziam, não, homens e mulheres usam o mesmo desenho, as duas metades usam o mesmo desenho porque o desenho fala da relação. O desenho fala da relação que une as duas metades. O desenho aponta para o movimento e para o entre-dois, para aquilo que conecta. O desenho é um índice, ele orienta a percepção, mas ele não imita a realidade. É um instrumento que facilita a passagem da percepção do que é visível para o que é invisível. Eu fui ver que para os Kaxinawa, o desenho não tinha esse papel de ser o reflexo da organização social. O desenho apontava para um interesse muito diferente, que depois eu fui ver que está presente na arte dos povos Tupi e outros povos da região. Uma outra coisa que muito cedo eu percebi é que se tratava, no caso do desenho, especialmente no caso do grafismo, de uma arte que fugia permanentemente da figuração. Então eu fui perceber que esta arte realmente apresentava muitas semelhanças com o abstracionismo, com o movimento abstracionista na arte ocidental.

Foi num período de intenso intercâmbio com colegas franceses, entre 2006 e 2010, que desenvolvi um olhar mais comparativo para este tipo de grafismo. Quando Carlo Severi descreveu a lógica de produção de uma percepção particular de espaço pela arte abstracionista (2011), onde o que interessa ao artista é a dinâmica interna ao quadro, a relação de força entre os elementos que compõem o quadro, eu fui ver que aquilo que eu vinha descrevendo para a lógica de produção de espaço nas artes indígenas era muito parecido. Era mais um reforço para meu argumento do quanto esse modo de mostrar tinha a ver com um modo de pensar e com um modo de perceber, que era muito específico a uma cosmologia xamanística. E que tem muita afinidade com a busca da arte pós-acadêmica.

USINA: No seu livro Arte Indígena no Brasil você faz um contraste entre uma definição ocidental de artista e o artista-xamã. Você poderia falar sobre as características e inspirações desse artista-xamã em contraste com a definição moderna de criação artística?

ELS: Vamos começar primeiro com o que distinguiria o artista ocidental do indígena, vamos começar com o modelo. Quando Lévi-Strauss contrasta o artista indígena com o artista ocidental, ele vai falar de antes do movimento dos surrealistas. Depois vamos chegar no movimento dos surrealistas, em que o artista tenta ser xamã do modo que o artista ameríndio é xamã. O que vai se tornar importante na expressão artística não é mais a representação, a imitação do mundo real, mas o de estabelecer a ponte com o mundo invisível, tornar visível o invisível. Essa função da arte de você tentar fazer uma ponte entre o visível e o invisível vai aproximar o mundo da arte ameríndia do mundo da arte contemporânea, onde cada vez mais vai se tentar fugir do modelo da representação.

Nesse livro Arte indígena no Brasil, eu parto daquilo que distingue a arte no mundo ameríndio e a arte no nosso mundo. A arte no nosso mundo, pra começar, quando você faz um quadro, a relação entre cópia e modelo é uma relação de imitação. Vejamos as técnicas e os materiais usados por um pintor como François Clouet, que pinta o retrato de uma moça reproduzindo essa renda com um forte efeito de faux-semblant, parecendo renda de verdade. O que é importante aqui, na relação entre modelo e cópia, é que eles são de natureza diferente. Outras técnicas, outros materiais. É uma representação, uma imitação. Já na concepção da relação entre corpos e artefatos ameríndios, a ideia, enfatizada através da linguagem poética que se usa para falar como corpos são fabricados e como artefatos são fabricados, é que eles parecem que são feitos através das mesmas técnicas. O resultado disso é que, na concepção indígena, artefatos são como quase corpos, e corpos são concebidos em termos de artefatos. Eles são resultado de uma fabricação estética, é por isso que cada corpo de cada grupo é totalmente diferente, o que nos leva a uma concepção da arte bem diferente daquela tradicionalmente usada na arte acadêmica, em que a arte é representação e imitação da imagem. Na concepção da arte tradicional indígena, a relação entre modelo e cópia é uma relação que passa muito mais pela capacidade de agir do artefato do que pela imitação da imagem do modelo. Se os Wayana dizem que o tipiti, para você espremer mandioca, é uma cobra sem cabeça, o interessante na comparação, que os Wayana fazem entre esse artefato e esse animal, é que o que liga os dois é aquilo que o artefato é capaz de fazer e aquilo que a cobra é capaz de fazer. A cobra se enrola na vítima e a tritura, a espreme. A agência da cobra é que vai ligar os dois, não a forma do tipiti e a forma da cobra, mas o modo como o corpo da cobra é feito e é, consequentemente, capaz de agir. A cobra é como se fosse uma tecelagem ou um cesto, quando ela engole a presa ela pode se expandir e depois espremer. O tipiti funciona da mesma maneira.

A questão sobre o xamanismo me leva mais pra a relação que os artistas no entre-guerras vão estabelecer com a de outros povos, inclusive com a arte ameríndia norte americana. Antes da Primeira Guerra, já existe no movimento modernista um forte interesse pela arte africana. Nesse primeiro período, no começo do século XX, temos uma procura, muito bem representada por pessoas como Picasso, de encontrar na arte de outros povos soluções artísticas formais para fugir de uma representação excessivamente realista. A tentativa, como Lévi Strauss diria, de significar em vez de representar. No entre-guerras acontece na Europa uma crise de consciência em que se perde a convicção de que a sociedade ocidental tem a solução pro resto do mundo, que tem uma superioridade moral, refletida na superioridade tecnológica. No entre-guerras, o período em que a antropologia como disciplina está se formando, os antropólogos se encontram com os artistas ao verem no modo de ser de outras sociedades soluções, não somente para problemas visuais da arte, mas também existenciais. Figuras como Max Ernst, e eu acho que muitos surrealistas, por mais que pouquíssimos tenham realmente, como Antonin Artaud, convivido ou conhecido sociedades ameríndias de perto, todos eles procuram perceber o artista como xamã no sentido que o artista e o xamã são aqueles que conseguem ensinar a ver aquilo que normalmente não é visível, ensinam a ver diferentemente. Isso é diferente do modelo realista que tenta imitar o que é visível. Então ali nós temos uma relação, o artista enquanto xamã e o xamã enquanto artista.

O xamã enquanto artista, nas sociedades indígenas, muitas vezes se expressa mais pela performance, pelo canto, do que pela arte visual. Mas o que eu percebi na minha experiência com o xamanismo dessa região da Amazônia ocidental é que há uma exploração muito forte da relação sinestésica entre canto e visão. Muito do que pode ser visto não é materializado, então ali você tem uma relação intrínseca entre o xamã e as situações rituais nas quais ele pode ver aquilo que normalmente não se vê, o mundo invisível. Isso pode ser pela ingestão de muito tabaco, pode ser pela ingestão de ayahuasca, esta palavra vem do Quechua, a bebida é chamada de yagé na Colômbia, e de cipó no Brasil, são substâncias visionárias. Os cantos são muito importantes pra produzir as visões, pra guiar as pessoas que participam desse ritual e ensiná-los a ver aquilo que se procura ver e principalmente para não se perder. No caso dos Kaxinawa, o desenho ganha um papel crucial nesse mundo visionário. Os Kaxinawa dizem que os desenhos são como caminhos, e os caminhos que são tecidos ou visualizados na experiência visionária cobrem todo o campo visual, são os desenhos da cobra, eles podem tanto guiar o espírito do olho, que é a alma da pessoa, quanto podem se fazer perder. Então aí surgem os conceitos de armadilha, de labirinto. A agência do desenho se manifesta nesse ritual do xamanismo, os homens normalmente não desenham, mas eles precisam visualizar. O cipó é considerado a substância do corpo da jibóia, vem do cipó mas é a transformação da jibóia. Dizem que é o sangue ou a urina da jibóia. Quando você ingere o líquido vital desse ser, você se transforma em um deles. Você se torna Outro temporariamente, e esse Outro se ele quiser se revelar ele vai pintar o mundo pra você com seus desenhos e suas cores. A partir dali o xamã vê o mundo com os olhos da jibóia, de Yube, dono do poder de transformação das formas, ele vai poder ver os espíritos da caça que estão fazendo mal a ele. Esse “fazer mal” que a caça faz é porque a caça na ontologia xamanística ameríndia em geral, no nosso caso kaxinawa, libera um duplo quando perde o corpo, então tem espírito que tem agência, que é gente, que sabe se revelar como gente. Nesse ritual do cipó, os duplos desses seres que já foram gente no tempo mítico, vêm se vingar, como numa guerra, o que eu chamo de uma “batalha estética”. Pelo canto, vendo o mundo a partir da perspectiva de Yube/jibóia, você vê que os duplos vêm jogar os seus enfeites e suas roupas e suas cores sobre seu espírito do olho, você vê isso, é bonito, você vê um mundo a partir daí, você vira outro temporariamente, mas se você não tira os enfeites, os desenhos, os colares e essa roupa, você vai virar esse outro.

É uma ontologia da transformação, onde na verdade, o que pra nós são os corpos, as peles, os animais, quando você transpõe isso para a linguagem do xamã, que é uma linguagem poética, totalmente imagética, totalmente artística, se transforma em enfeites. Essa guerra da predação é uma batalha estética, porque nessa experiência visionária de cura do corpo, se você não conseguir tirar esses enfeites, você pode ficar doente e pode virar aquele outro que te capturou com seus enfeites. No mundo ameríndio muito do que pode ser visto não se vê, e acho que isso não se dá por acaso. Só vê quem é capaz de ver. Muitos objetos do mundo ameríndio são ligeiramente antropomorfos ou zoomorfos, eles escondem uma figuração muito minimalista. Eles apontam para esse caráter do artefato quase ter agência própria. Mas isso tem a ver com uma teoria que diz que artefatos viraram animais e vice-versa, no tempo das origens, quando aconteceram grandes reviravoltas. O mundo hoje é um mundo de corpos separados, mas o mundo do xamanismo e o mundo dessas forças invisíveis que causam doenças, que causam mortes, é povoado por uma transformação desses corpos fixos em corpos enfeitados que conseguem transformar esses enfeites em armas ou armadilhas.

USINA: A tentativa de distinguir a arte indígena da arte ocidental lembra a discussão de Alfred Gell com Arthur Danto, na qual Gell diz que a arte contemporânea cada vez mais se aproxima da arte indígena na fuga da representação. A arte passa a operar em termos de agência, dentro de uma complexidade epistemológica. Mas por outro lado, na História da Arte ainda é difícil incorporar a arte ameríndia no currículo e nas disciplinas enquanto uma discussão séria, devido às distinções entre arte e artefato e da ideia de que existe um universalismo estético. O que você pensa disso?

ELS: Pois é. Eu acho que na verdade vários autores têm explorado o limite intransponível do mundo da arte com relação a essa definição do que é arte e artefato. Voltando um pouco na minha narrativa do meu envolvimento com esse debate, quando cheguei em São Paulo eu conheci e fiz um curso com Joanna Overing, em 1992. Logo depois, no final de 1995, fui pra Inglaterra. Em 1993 teve um debate crucial, preparatório dos trabalhos de Alfred Gell, em Manchester, sobre se estética poderia ser usado como um conceito transcultural. Muitos antropólogos importantes do momento, basicamente da Inglaterra, participaram desse debate, também Gell e Tim Ingold. Tinha essa moção, os que defendiam e os que criticavam. Na minha leitura, quem venceu o debate foi Pierre Bourdieu, com um livro dos anos setenta. Peter Gow citou o argumento de Bourdieu, afirmando que na verdade a lógica e a necessidade da distinção é que define, é o motor da arte, também contemporânea. Nesse livro, La Distinction, tem um epílogo onde Bourdieu vai criticar a concepção de Kant de que é possível haver um julgamento estético universalizável.

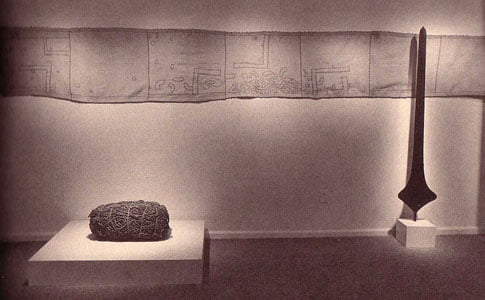

Bourdieu também vai dizer que para o filósofo da arte é impossível se colocar fora da lógica desse campo, porque senão a arte pode de fato morrer. É por isso que o Arthur Danto, enquanto filósofo da arte, é tão chave nessa discussão. Porque Arthur Danto cria o conceito de “mundos da arte”. Arte é aquilo que o mundo da arte decide chamar como tal. No debate com Susan Vogel em torno da rede Zande, que não foi feita para ser uma obra de arte, mas foi transformada em uma obra de arte pela curadora, Danto vai dizer que não podemos aceitar esse objeto, porque senão não há mais distinção entre arte e artefato. Segundo ele, para esses povos não ocidentais tem de haver também, como entre nós, a distinção entre meros instrumentos, que fazem parte do que chama, seguindo Heidegger, de um conjunto de instrumentos, e um tipo de objetos colocados à parte, que são como pessoas, são um fim em si, objetos que se destacam da mera vida cotidiana, têm um sentido ritual, têm um sentido a mais. O que Gell vai mostrar é que a instrumentalidade não desvaloriza, que um artefato que é produtivo pode muito bem representar a divindade. Em vez de representar um deus com uma máscara, você o representa com uma armadilha, que alimenta o povo. Mas uma outra questão, muito importante pro universo ameríndio, que está subentendida na abordagem de Gell, é que se trata de um grande equívoco transpor pra outras populações essa separação entre o sagrado e o profano. E essa separação entre o sagrado e o profano é o legado da nossa tradição de pensamento que a arte herdou. Porque a arte substitui o nosso sagrado.

E aí tem uma historia que eu gosto de lembrar da pesquisa de uma orientanda minha, Ana Gabriela Dickstein, que foi trabalhar com o projeto arte-cidade em São Paulo. Ela conta a história de um artista estrangeiro que monta uma moradia móvel para moradores de rua. É uma exposição site-specific, os moradores de rua podem usar essa obra de arte enquanto durar o evento. Quando acabou a exposição, a prefeitura desapropriou esse carrinho dos moradores de rua, causando revolta. Este exemplo é muito interessante pra mostrar que pro mundo da arte é preciso manter um limite que pro mundo da antropologia não é preciso manter. Quando eu cheguei em São Paulo, em 1992, o texto da Joanna Overing do final dos anos 1980, A Estética do Cotidiano me mobilizou muito. O modo dela pensar a realidade Piaroa desestabiliza um monte de separações com as quais nós muitas vezes trabalhamos: lazer e trabalho, produção biológica e produção do pensamento. Ela vai mostrar que para os Piaroa, a criança é o fruto dos pensamentos da mulher, assim como o roçado, assim como um trabalho de pintura. Para nós é preciso separar essas esferas. A arte também se insere nessa difícil divisão de lazer e trabalho, de que é algo feito para não ter outra fruição do que a fruição. E hoje em dia a fruição não é mais estética nem de conforto. A arte quer chocar, quer fazer pensar, quer fazer um monte de coisa. Agora se a arte é somente pra deixar um morador de rua morar, não sei se ainda é arte. Aí é uma questão pra vocês…

USINA: Que campo-problema acaba sendo a Antropologia da Arte, quando a antropologia toma pra si um conceito ou um termo de algo que ela não necessariamente consegue delimitar. O que diferencia a obra do Gell, por exemplo, de uma Antropologia dos Objetos?

ELS: Na verdade Gell não diferencia, porque obras de arte podem ser pessoas. Em Arte e Agência, ele tenta juntar o mundo dos artefatos não-ocidentais e o mundo da arte ocidental, mostrando que as imagens agem. É muito importante lembrar a grande influência do historiador de arte David Freedberg sobre o pensamento de Alfred Gell. Hoje em dia, muitos historiadores da arte estão trabalhando com essa tentativa de romper com a separação entre o mundo das imagens na vida e o mundo das imagens na arte. Eles vão mostrar que o poder da imagem artística de afetar o público tem suas raízes no poder das imagens de afetar as pessoas no dia a dia. Gell vai fazer isso a partir de uma perspectiva antropológica. Qual é a função do antropólogo nesse debate? Os antropólogos estão começando a desconfiar do conceito de cultura, mostrando que não se trata de nada fixo, que ela está constantemente sendo reinventada, enquanto os nativos descobriram “cultura” como algo importante na luta política. Então a mesma coisa acontece com a arte. A possibilidade da morte da arte se anuncia desde que ela foi inventada. Hegel, no século XVIII, já dizia que a arte estava morta. A arte está sendo o tempo todo ressuscitada. Hoje em dia estamos em uma outra fase. O que o antropólogo faz com arte, a arte enquanto instrumento de diálogo e de relação com o mundo fora da aldeia, está cada vez mais importante.

Por exemplo, os xinguanos têm um sistema cultural interétnico que antecede o contato com os brancos. Houve uma substituição da guerra pela troca ritual e por rituais interétnicos, onde os diferentes grupos se visitam mutuamente, trocam presentes. É um sistema muito complexo. Esse sistema está com a vitalidade que tem hoje porque há mais de 50 anos os xinguanos estabeleceram uma aliança muito poderosa com o mundo da produção de imagens internacionais, com o cinema, com a televisão. Até o rei da Bélgica foi visitar o Xingu, nos anos sessenta. O Xingu é o cartão postal dos belos índios brasileiros há muito tempo. Sua arte da performance, que leva tudo em conta, com uma grande sofisticação no domínio musical, coreográfico e de arte gráfica, faz com que equipes de filmagem que vêm de fora ajudem a financiar rituais muito custosos. Nesse sentido, em termos de relações com o mundo de fora, a arte vem ganhando papel importantíssimo, porque a cultura tem que se tornar visível. É uma arma poderosíssima. Depois, existe também a questão de que a gente redefine as palavras. Mais fácil, do que o conceito arte, de reutilizar, transformando seu sentido, são os conceitos estética e etnopoiesis. Quando se começa a estudar uma sociedade indígena em profundidade, se você quer ter acesso ao sistema de pensamento, você tem que estudar sua estética, porque é através dos cantos e da poesia que você vai entender como é o mundo para os especialistas teóricos deles que são os xamãs. A linguagem do xamã é uma linguagem altamente estética.

USINA: Tem um poeta norte-americano, Jerome Rothenberg, que fez parte da geração beat e começou a discutir a questão indígena norte-americana. Ele cunha o termo de etnopoesia e começa a fazer diversas traduções. No Brasil, há uma representação do índio no final do século XIX, depois com o Modernismo tem um rompimento. E agora, alguns anos atrás, pela primeira vez os cantos ameríndios foram incluídos em uma antologia poética como poesia fundante. Como se dá essa questão dos indígenas se afirmarem politicamente assumindo a ideia de arte como importante pra luta política e a gente começar a falar de etnopoesia, a traduzir e se apropriar dos cantos ameríndios? A questão é: etnopoesia é poesia?

ELS: Eu acho uma pergunta muito importante. Hoje em dia, com essa discussão muito complexa em torno da patrimonialização, o que é crucial é a contextualização. Então você pegar um canto, pinçar fora do seu contexto e colocar ele em pé de igualdade com outro poema, tá ótimo. Agora, um poema contemporâneo vai ser analisado por exegetas, especialistas em toda referência conceitual que um poema desses pode condensar. A mesma coisa precisa ser feita com a arte indígena. Por isso que os antropólogos têm que assumir esse papel de art writers, ou então, se os artistas querem virar antropólogos, têm que fazer o mesmo trabalho de imersão. Nessas discussões (em torno da relação entre antropólogos e artistas), os americanos foram muito mais generosos com o reconhecimento do que a antropologia deve aos artistas, que sempre tendiam a ser mais progressivos nos seus gostos estéticos. O artista faz pesquisa também, procura mudar o modo de ver as coisas no seu próprio contexto. Eu acho que a etnopoesia, ela precisa de toda essa contextualização de uma cosmovisão própria. Por exemplo, o trabalho recém-publicado A Queda do Céu (2015), agora está saindo em português, do Davi Kopenawa com o Bruce Albert. Esse é um exemplo desse tipo de trabalho, porque Davi produz um discurso para um público leigo não indígena, em que passa uma mensagem política ambientalista, numa linguagem poética, mediada por um antropólogo que conhece profundamente a cosmologia yanomami.

Eu vejo esse deslocamento, a maneira como os indígenas estão podendo fazer se ouvir hoje em dia mudou de registro. Nos anos 1980, durante a ditadura, era a imagem guerreira dos Kayapó. Depois, nos anos 1990, do índio como protetor do ambiente por definição. E o que vemos agora é que se trata, não do índio como protetor em si, mas de um regime específico de produção estética do conhecimento, que algumas jovens lideranças indígenas podem ou não seguir. O papel dos intelectuais indígenas, dos especialistas rituais, dos artistas indígenas nesse sentido…; os xamãs têm um modo de produzir conhecimento que é diferente. Novamente tem muito a ver com o que Lévi-Strauss falava do pensamento selvagem, que o pensamento selvagem é uma produção de conhecimento estética. É pelos sentidos, pelas relações sensoriais que você produz um conhecimento sobre o mundo. A estética, como Lévi-Strauss vai dizer, é uma maneira de você produzir modelos reduzidos de compreensão e depois, algum dia, a ciência vai poder confirmar (ou não) essas intuições de, por exemplo, relações entre perfumes e qualidades do sensível, dizia Lévi-Strauss. Importa aqui que a estética é uma forma de conhecimento, e a estética indígena é uma estética muito específica, porque é produzida em relação íntima com a floresta. Você pode produzir um conhecimento indígena fora dessa convivência, mas ele vai ser totalmente outro. Então na verdade você tem ali uma estética ligada a um modo de viver, um modo de produzir a existência. É por isso que pros ameríndios, essa questão de você produzir comida pra alimentar seus filhos é uma atividade altamente criativa e estética. Você tem que seduzir a caça, tem que cantar, tem que pensar na caça antes, tem que falar com as plantas pra crescer. É um mundo animado. É um mundo pra se produzir belas pessoas. E o outro lado está sempre presente, a predação, a inveja, você não pode se mostrar demais, porque senão você pode ficar doente. É uma teoria de afetar e ser afetado, é uma teoria da criação totalmente relacional. Não tem essa teoria de ter o autor que inventou uma coisa do nada. São microvariações, tudo é uma versão de uma versão.

Por isso, e esse é outro tema interessante, que temos a ver com o que seria uma estética da conservação. Se você vê os grafismos de determinados conjuntos de grupos, eles vão variando, mas variam dentro de um mesmo estilo, então há uma valorização das pequenas diferenças. Não há uma procura constante de você suplantar, deixar pra trás o que é velho e sempre inventar o novo. É isso, toda arte e toda estética de um grupo tem a ver com os valores desse grupo. Nossa estética é a permanente procura do novo, aí o pós-moderno vem revisitar, ressuscitar imagens. A nossa própria estética já mudou muito em comparação com a estética modernista. Já estamos em um momento de menos convicção com relação à necessidade de inventar o novo. Essa é outra resposta a sua questão sobre o mundo da arte. O mundo da arte que vive do mercado financeiro, ele segue, ou parece querer seguir, pretender seguir, a lógica do novo. Só que isso não deixa de ser também uma repetição.

Pra fazer uma última ponte sobre a relação que vocês apontaram entre antropólogos que trabalham com arte e artistas, tem também esse novo fenômeno no mundo das exposições de arte contemporânea onde se procura colocar em diálogo a produção indígena com a produção artística. Uma das ideias que Gell tinha dado para tal projeto foi, por exemplo, a de pensar sobre a armadilha. Artefatos indígenas que funcionam como armadilhas, e artistas contemporâneos que tematizam a ideia de armadilha. Recentemente esse experimento foi feito numa Bienal em Medellin, com curadoria do Rodrigo Moura e Paulo Maia. Eles estão querendo trazer essa exposição pra cá, que se chama Estado Oculto, como referência à canção de Caetano Veloso. Colocam em relação artistas que dialogam com o mundo indígena e com a ideia da armadilha também. Inclusive eu fui convidada a colocar uma rede Kaxinawa na exposição, porque a rede é uma armadilha que captura o espírito do olho e a falar sobre esta ideia de armadilha e arte.

USINA: Nesse sentido tem a exposição do Ernesto Neto e a relação com a ayahuasca, em que ele fez um ritual…

ELS: Tive a sorte de ser convidada também para esta exposição, para um debate com o artista, lá mesmo em São Paulo, acho que na primeira vez que ele expôs essa obra, depois viajou pra Alemanha. Foi numa exposição organizada, novamente, em co-curadoria entre um curador do mundo das artes e uma antropóloga, que é Histórias Mestiças, com curadoria de Adriano Pedrosa e Lilia Schwarcz. Tem alguns poucos Kaxinawa que trabalham com xamanismo urbano, administrando cipó para intelectuais, artistas e tal. Então, Ernesto Neto conheceu o cipó, ficou encantado, e fez uma instalação nessa exposição. A instalação, na verdade, segue o estilo clássico do artista que são essas formas orgânicas que invocam um pouco o útero, criam um ambiente de sobreposição entre micro e macrocosmos. Aliás, a instalação de Ernesto Neto estava também em Medellín, um ano antes, ainda sem conexão com o mundo Kaxinawa. E aí em São Paulo, esse mesmo tipo de instalação foi produzida especialmente pra isso, com o recipiente de Ayahuasca no meio e um desenho de cobra na parede. O que ele fez foi que nesse ambiente, que parece acompanhar o artista a vida inteira, ele fez o ritual, na Tomie Ohtake, com convidados especiais, eles tomaram ayahuasca dentro da obra de arte dele. Desde então, ele levou essa obra acompanhado de alguns Kaxinawa, uns dois ou três, que eu conheço pessoalmente, as pessoas com as quais ele viajou, o Siã, e seu filho Fabiano, pajé do cipó, ele viajou pra Alemanha e tal. Nesse debate eu tentei fazer uma conexão com a obra dele e a cosmologia kaxinawa, que ele não conhecia ainda, ele ficou muito empolgado. Eu acho que se ele fosse ler sobre a cosmologia kaxinawa ele iria encontrar muitas conexões, conexões que eu tentei estabelecer. Porque na verdade a experiência tanto pros Tukano quanto pros Kaxinawa com a ayahuasca nesse registro xamanístico remete à mesma sobreposição entre microcosmos e macrocosmos, e à experiência intrauterina de você morrer e renascer. Então são temáticas que eu acho que ele procura na sua arte e que tem conexão com o ritual da ayahuasca. E também essas figuras orgânicas. Ele colocou pinturas de artistas kaxinawa, pinturas kaxinawa ligadas a ayahuasca, na parede do museu próximo à sua obra. Esse espaço que ele criou para receber a ayahuasca, o que ele fez foi (tentar) se tornar um artista-xamã.

USINA: Mas sem abandonar o nome.

USINA: Você considera essa obra de Ernesto Neto como uma aproximação que não cairia naquela divisão de que a Sally Price fala entre, por um lado, expor contextualmente um objeto em um museu etnográfico, e por outro em um museu artístico, apenas olhando pros aspectos formais independente do contexto de produção?

ELS: Me parece que o que ele faz, provavelmente ele vai se sentir, ou não, elogiado, é um movimento muito parecido, que lembra, o movimento dos artistas surrealistas como Max Ernst. Ele tem uma busca própria, onde ele associa a sua obra artística a uma procura existencial. E ele então incorporou um índice de outro universo, para criar o próprio universo dele. Então eu acho que assim, nesse sentido ele faz o que o artista costuma fazer. Se a gente compara com o outro contexto, os rituais de tomar nixi pae na cidade, é um Kaxinawa que administra a ayahuasca e que controla os termos do ritual. O que ele fez aqui foi produzir seu próprio templo e trouxe os Kaxinawa pra dentro do seu templo. Pra responder em termos de Sally Price, ele está fazendo mais…, ele está no meio do caminho. Ele produziu a obra dele, que não mudou, e trouxe pra dentro da obra dele um item que possibilita a ele intensificar muito essa sua busca xamânica de autoconhecimento. E eu acho que o que acontece com o cipó para os intelectuais e artistas urbanos, é que, em geral, o fascínio pelo (que o) cipó (faz com a pessoa) é maior que a vontade de saber o que o cipó é para os índios. O próprio cipó é tão poderoso para aumentar o processo criativo, auto-reflexivo, então, na verdade, o artista trouxe, muito agradecido, essa jóia pra dentro do seu universo artístico pessoal. Mas ele a circundou, sua obra, e aí eu não sei se foi ele ou a curadoria, se na Alemanha estavam também as pinturas da escola de Ibã na parede em volta a obra dele, ou se só tinha o recipiente com o cipó. Aí tem que ver, aí eu já não sei, porque essa relação entre Ibã, entre a obra de pintura kaxinawa com a obra de Ernesto Neto, não sei se foi uma ideia da curadoria ou de Ernesto. Eu tenho que perguntar pra ele. Aliás, a gente ficou de se encontrar e acabou não acontecendo ainda. E tudo isso pode mudar, quero dizer, o envolvimento dele com esse mundo, ele pode procurar ler sobre a cosmologia kaxinawa e a partir dali fazer fusões que vão mais longe do que aconteceu nessa primeira obra.

USINA: Isso lembra muito uma outra discussão. Não do artista-xamã, mas do artista como etnógrafo. Hal Foster faz uma crítica ao artista como etnógrafo por causa da falta dessa imersão da qual você falava. Por outro lado, George Marcus tem um texto em que ele transforma a crítica do Hal Foster em uma relação positiva, dizendo que na verdade pra etnografia se repensar, interessa perceber como os artistas estão lidando com essa alteridade, para além de uma imersão do jeito que os antropólogos querem.

ELS: Eu acho que você citou bem o ponto em que esses diferentes pontos de vista se diferenciam. Cada vez mais tem artistas que fazem pesquisa de campo, fazem etnografia, e cada vez mais antropólogos que se dão conta da importância da metodologia artística pra mudar o seu conhecimento. Então, essa questão de você cantar junto com os nativos, dançar junto, desenhar junto, é uma forma de conhecimento. Esse deixar-se afetar. É uma questão que durante muito tempo era meio tabu na Antropologia, mas a imersão implica o deixar-se afetar. Muitas vezes os artistas vão assumir isso mais claramente, que essa imersão tem a ver com uma experimentação, e qual o efeito dessa alteração sobre seu próprio processo criativo. A discussão sempre vai ser onde está o maior peso. Porque o antropólogo vai querer dar espaço à manifestação da estética do outro, e o artista vai usar essa imersão como fonte de inspiração.

Recentemente, muitos etnólogos começaram a pensar sobre a relação entre o modo como eles fazem as descobertas teóricas na pesquisa e como isso está ligado com o fazer deles no campo. Então tem muitos etnólogos que desenham no campo e fazem sketches. Eu descobri que muitos etnólogos desenham, mas muitos escondem seus desenhos. Aí depois eu percebi que alguns colegas etnólogos têm publicado alguns desenhos seus em seus livros, como Philippe Descola, Jean-Pierre Chaumeil, o próprio Michael Taussig. Eu também publiquei alguns croquis com notas desenhadas no campo. É uma questão que ultimamente tem sido resgatada por alguns teóricos, como Tim Ingold, em que é fazendo que se aprende a ver. Não é somente você observar o que os outros fazem, mas ao tentar fazer você começa a perceber que é muito diferente você usar o corpo como uma tela, por exemplo, como alguns artistas têm feito nesses experimentos em que começam a pintar o corpo do mesmo jeito como estão acostumados a pintar em uma tela. Quando comecei minha pesquisa com a pintura corporal kaxinawa, alguns antropólogos já haviam percebido que uma característica muito importante da arte da região Amazônica é que o desenho parece continuar além do suporte. Os Kaxinawa querem mostrar isso de maneira proposital, colocando o desenho de maneira oblíqua sobre o rosto ou o braço, quando o rosto sugerindo que o desenho continua. Os desenhos Tupi têm essa característica, os dos Asurini também. Regina Müller chamou isso de efeito janela para os Asurini. Usou também a imagem de que era como se você projetasse um slide sobre o corpo. O corpo tá ali, você projeta um slide e o corpo continua. É só porque aprendi a desenhar sobre o corpo que concordei com o efeito janela, mas não com o efeito slide, porque o efeito slide vai deformar, enquanto o grande desafio de relacionar grafismo com o corpo é de você manter a mesma distância entre as linhas, de fechar a linha.

Em campo eu desenhava muito, então eu achava que eu já estava sabendo bem esse desenho gráfico dos Kaxinawa. E um amigo meu falou de repente, olha, você quer pintar o rosto de minha mulher? Eu me esmerei em fazer o desenho mais bem feito que eu podia fazer, trabalhei muito nesse desenho, fiz com muito cuidado. A esposa dele pegou o espelho, olhou, detestou, correu pra pegar água e lavar o desenho e imediatamente pediu para outra pessoa pintar por cima. A partir daquele momento eu fui me perguntar porque esse desenho era tão feio. E foi somente nesse momento em que tentei transpor o desenho do papel para o rosto, que é totalmente irregular, que eu fui me dar conta que você tem que fazer um exercício de não visualizar a figura final. Na verdade se trata de um desenho que é como a construção de um labirinto sobre uma superfície desigual, então você vai delineando uma linha aqui, outra acolá, e deixa as linhas abertas até preencher o espaço todo. É muito difícil também fechar as linhas, porque se você faz um desenho complexo, as mulheres não muito experientes também erram. E bem no meio do nariz eu tinha fechado uma linha errada. A partir dessa experiência fui vendo que o que caracteriza esse estilo é uma lógica gráfica que foge da figuração. É muito importante manter a mesma largura entre as linhas pra poder passar da percepção de figura para a contra-figura, para que não haja fixação de uma só figura. Com isso você produz um efeito kinético que dá movimento ao espaço, como se o olhar fosse projetado pra dentro do espaço da visão. Então essas linhas criam um engajamento ativo do olhar para com a superfície desenhada. Ela produz uma percepção de transparência, ou permeabilidade.

Também, para nós antropólogos, essa questão se coloca ainda em um outro registro, naquele da autoria. Como a gente invocou Bruce Albert, esse antropólogo, em um primeiro momento faz um trabalho onde ele assume a interpretação, do ponto de vista dele e da disciplina dele. Quando escreve o livro com Davi Kopenawa, ele se coloca como facilitador para que Kopenawa tome a palavra. Nessa tensão entre antropólogo e artista, a moral antropológica é tentar apagar ao máximo a sua própria presença, por mais que nunca se apague. A antropologia é uma tradução, uma interpretação, uma mediação. O trabalho do antropólogo sempre vai ser diferente do nativo, porque o nativo fala de dentro, o antropólogo fala a partir de uma perspectiva comparativa. Agora o artista tem uma outra relação; acho que no mundo artístico também a questão de autoria está sendo muito questionada. Então o artista poderia vir a criar em conjunto, mas como vocês mesmos já disseram, muitas vezes nesses experimentos de imersão e de arte site-specific ou do artista como etnógrafo, quem assina é o artista. Mas quem assina é o antropólogo também. Não somos tão diferentes assim… Por mais que acho que o ideal do antropólogo continua sendo alcançar o Outro, de ser um mediador, um facilitador, enquanto o do artista é? Aí vocês que me digam.

Bibliografia citada na entrevista:

Charbonnier, George. & Lévi-Strauss, Claude. Arte, Linguagem, Etnologia. Entrevistas com Claude Lévi-Strauss. Campinas: editora Papirus. 1989 (1961).

Freedberg, David. The Power of images. Studies in the History and Theory of Response. 1989. Chicago 7 London: Chicago University Press.

Gell, Alfred. “A rede de Vogel, armadilhas como obras de arte e obras de arte como armadilhas”. Arte e Ensaios – Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Escola de belas Artes, UFRJ, ano 8 no 8, 2001 (1996).

_______ Art and Agency, an anthropological Theory. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Müller, Regina. Os Asurini do Xingu. História e Arte. Campinas: ed. Unicamp, 1990.

Severi, Carlo. “Ideia, a série e a forma: desafios da imagem no pensamento de Claude Lévi-Strauss”, In Revista Sociologia e Antropologia, v.01 no.02, novembro de 2011.…………………..