1. 1931

Fui apresentado à Limite ∇ através do texto Ver Limite, de Saulo Pereira de Mello.1 De estrutura experimental e carregado de um discurso apaixonado, o texto me embebedara ao se falar de forma tão poética à cerca de um filme (era o inicio de meus estudos aprofundados em cinema). Contudo, tendo finalmente visto o filme, compreendi que o que Saulo havia feito não era de forma alguma um elogio ao seu olhar particular sobre o filme, e sim, um texto que mergulhava nas profundezas de um filme sobre o qual analisar, fazendo justiça à sua riqueza, será sempre um desafio de complexidade incontornável.

Realizado por Mário Peixoto em 1931, Limite assusta. O cinema “surgira” 36 anos antes, fascinando todo o mundo ao registrar e exibir imagens em movimento. Esse fascínio seria pouco a pouco deixado de lado, ainda que presente em maior ou menor grau ao longo de toda a história do cinema, em prol de um cinema narrativo que viria a se tornar o que chamariamos de cinema hegemônico ou institucional. Nesse cinema, haveria o esvaziamento da imagem para que essas servissem, em primeiro lugar, à história. Alinhado a propagação desse cinema narrativo mundo à fora, o cinema brasileiro, a fim de se afirmar como algo não subdesenvolvido, buscava se aproximar ao máximo dos moldes formais estrangeiros – como fica claro ao nos debruçarmos sobre os textos da época publicados em revistas como Paratodos, Selecta e Cinearte. Por isso Limite assusta. Porque muito antes da Estétyka da Fome de Glauber, Mário Peixoto soube utilizar de seus parcos recursos para a construção de uma obra singular e radical, que mesmo que ligada à certos filmes das vanguardas européia e russa, só poderia ter sido produzido aqui, com a nossa luz e em nossas terras.2

2. As múltiplas possibilidades das imagens

Limite não fascina somente por seu olhar sobre o movimento das pequenas coisas e do ondular do mar ao farfalhar das folhas. Ele justapõe esses movimentos estruturalmente e cria uma obra com alto grau filosófico e poético. Como ressaltado por Saulo Pereira de Mello, os planos isoladamente são em sua maioria incompreensíveis narrativamente (ainda que com uma plasticidade incrível), mas quando justapostos e fundidos de maneira cuidadosa, tomam proporções avassaladoras – tanto no que diz respeito a sua completude formal, quanto aos signos que se incorporam à essa montagem.

Descrever a narrativa de “Limite” é ao mesmo tempo simples e complicado. Simples porque ela não é mirabolante. Pobremente falando, é a história de três pessoas naufragadas que à medida que afundam em seu desespero e limites humanos, começam à lembrar de acontecimentos vividos anteriormente e caminhar para fins trágicos. No entanto, é complicado porque não é apenas isso. As imagens que são postas em meio à essa trama, a forma como elas são colocadas e as proporções significativas e sensoriais que elas assumem, não deixam brechas para uma visão tão simplista.

A primeira associação de imagens a sugar a atenção para o filme ocorre logo em seu início. Trata-se da fusão de duas imagens: o rosto de uma mulher e duas mãos algemadas. Juntas, elas adquirem um caráter deveras metafórico. Essa associação de imagens seria exaustivamente estudada no texto de Saulo Pereira Mello, ainda mais por conta da mesma imagem se repetir nos momentos finais do filme. Contudo, outras associações imagéticas, tão ou mais fortes quanto, viriam a surgir posteriormente na tela. Associações essas que não só viriam para legitimar essa primeira, como dariam a ela novas possibilidades.

Saulo Pereira Mello fala excessivamente da prisão do homem, da tragédia iminente natural de qualquer existência e do desespero. Tudo em torno dessa associação inicial entre o rosto da mulher e das algemas. Para ele, o homem está inevitavelmente preso por sua própria existência e o filme é um grito de angústia para com isso. Saulo não desenvolve muito outros campos de análise, girando obsessivamente em torno dos mesmos pontos – soltando vez ou outra, diferentes informações e interpretações. Da mesma maneira, no entanto, Saulo não limita e nem descarta interpretações para o filme. Para ele, Limite é tudo.

3. Os três náufragos e as caminhadas sem fim

Nas imagens que integram as sequências do barco, a primeira mulher está contida, em seus gestos e sua aparência. De costas para os outros dois, contempla o horizonte. Já a segunda mulher ora está em estado quase vegetativo, ora doentio, o que se manifesta em sua roupa rasgada e seus olhares sombrios. O homem nem está tão contido quanto uma mulher, nem tão desequilibrado quanto a outra. Pensativo, preserva em seus gestos certa ponderação, ainda que sua humanidade (ou animalidade) se aflore em certos momentos. A composição visual dos três revela suas personalidades, ainda que não sejam dadas informações o suficiente para que as delineemos com clareza.

Tanto no barco quanto nas cenas em terra, os personagens estão quase sempre iluminados pelo sol, e, de uma forma ou de outra, esse sol tende a projetar sombras em seus rostos. Seus olhos são quase sempre ocultos, misteriosos. A câmera tende a pegá-los de costas, ou seguir os seus pés (que caminham, e muito). Ainda assim, existem closes poderosos, desesperados, em que vemos esses personagens angustiados, desnorteados. Nesses momentos, vemos seus olhos, mas eles estão perdidos, nem eles e nem nós podemos saber o que de fato está passando em seus interiores.

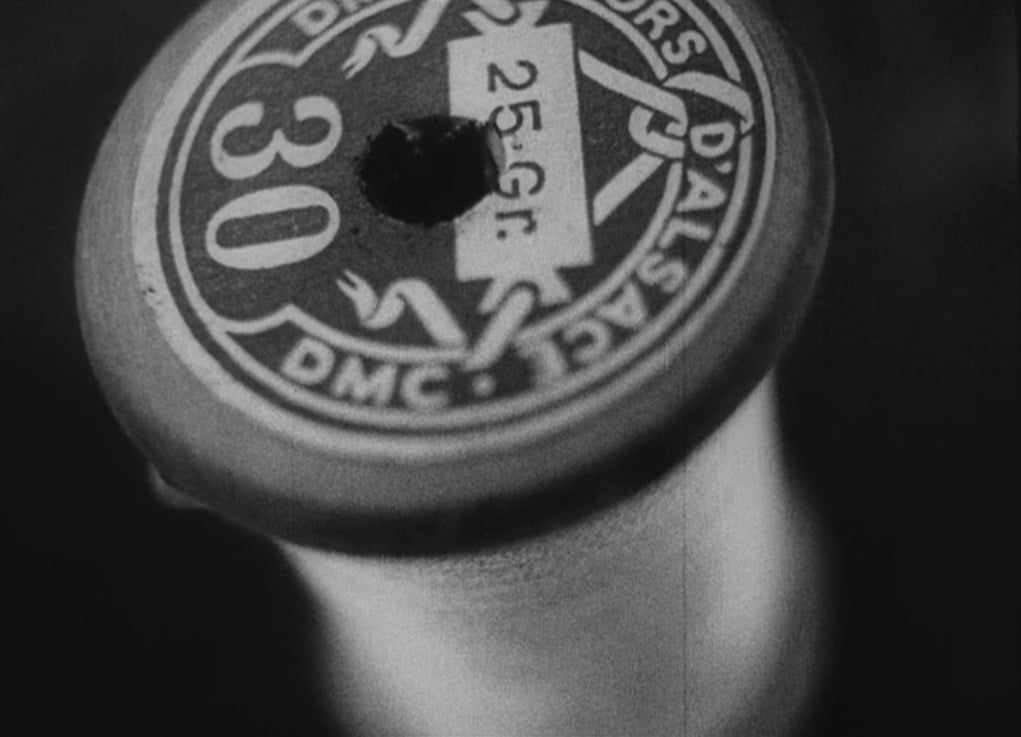

A ideia de prisão é legitimada pouco depois das cenas iniciais, onde vemos a câmera ir freneticamente de encontro a um buraco por onde sai água. A câmera está presa a esse buraco, não consegue deixar de olhá-lo. Buraco escuro, misterioso, do qual não conseguimos ver a profundidade. Mas também buraco do qual brota a água, que sustenta a vida. E é através de contradições e contraste como esse que o filme se move. Na sequência de imagens, o buraco da tesoura por onde entra o dedo que executa, o buraco do botão por onde entra a linha que tece, a orelha da mulher que absorve as sonoridades do mundo. O buraco, por mais obscuro que seja, tem sua razão de ser.

Pouco depois, é mostrada uma paisagem devastada, ao mesmo tempo em que vemos a primeira mulher caminhando cabisbaixa. A mulher se senta com a paisagem ao fundo, expressa desespero. A paisagem é imensa se comparado a ela, mas ambas sofrem, possivelmente por culpa humana. A mulher então volta a seu martírio. A caminhada será elemento recorrente ao longo do filme. Caminhada essa, como Saulo bem observou, que pode ter pausas e distrações, mas ao final não dá em outro lugar se não no próprio andar.

Interessante notar que nas sequências urbanas que se seguem, quando os personagens entram em algum lugar a câmera tende a esperar seu retorno por um bom tempo do lado de fora. Para que depois de um tempo, já fatigada de nos fazer contemplar os traços arquitetônicos valorizados pelos enquadramentos, ela entra também, como se estivesse cansada de esperar. Os personagens tendem a sair de novo e a câmera, impaciente, acompanha-os, ultrapassa-os, perde-se deles. É viva em si mesma, entre um corte e outro. É independente, ainda que passe a servir algo mais amplo ao juntar-se a outros registros.

Em meio a essas entradas e saídas, a segunda mulher entra em um local onde há uma escada. No alto de escada está um homem, que porta uma aliança. Torna-se aparente que eles são casados e que estão prestes a entrar em conflito. A mulher parece tomar uma resolução, a ação se revela iminente. No entanto, como que consciente de que o ato de subir escada não irá gerar nenhuma resolução relevante, ela sai. Novamente estabelecem-se aqui relações com o texto de Saulo Pereira Mello, que faz questão de frisar que um dos fundamentos do filme é a falta de sentido final das ações, pois essas se revelam sempre inúteis.

4. A pequenez do homem fadado à solidão

A mesma mulher, logo após sair do local citado no parágrafo anterior, encontra um homem. Os dois param, conversam e seguem caminhos opostos. Todos os encontros no filme têm esse mesmo fim, seus personagens então inevitavelmente sozinhos. Se eles não se afastam após se cruzarem na rua, afastam-se na hora da morte (sejam os três no barco, sejam os homens em relação à falecida mulher no cemitério). Quando algum personagem tenta se aproximar de outro, como a segunda mulher que tenta tocar o ombro do homem no barco, é repelido. Próximo ao final do filme, a segunda mulher toca na primeira, sendo brutalmente afastada, e por consequência, morta.

A mulher após mais uma longa caminhada, para em cima de uma grande pedra. Ela observa a pedra, o céu, o mar, o horizonte e o campo, seu tamanho é insignificante em relação a todos. Em certo momento, o filme se demora no mar com a luz do sol evidentemente refletida. Dois majestosos que se encontram, para diminuir ainda mais a personagem e consequentemente toda a humanidade. Se, como Saulo Pereira Mello relata, o filme vive em meio a fusões entre planos, essa é mais espetacular de todas – a fusão natural que o sintetiza. Em determinados momentos, mostram-se também a luz do sol e árvores refletidas na água: céu, água e terra em um só.

A natureza quase sempre está em primeiro plano, ou ao menos ocupando grande parte da tela. Até mesmo quando os personagens são vistos em close, ou há o mar e o horizonte atrás deles, ou o céu. Mesmo que os personagens ocupem grande parte da tela, a grandeza da profundidade natural é sugerida – a grandeza deles é colocada como algo apenas artificial, momentâneo. Em determinado momento, um homem e uma mulher entram no mar, a câmera os deixa e permanece a contemplar a natureza, quando voltam, saem e deixam pegadas na areia. Aqui mais uma relação conflituosa é colocada: por mais insignificante que o homem seja, ele também deixa rastros na natureza.

5. A câmera viva e o buraco no centro do homem

A câmera também vive de contrastes e contradições. Em certos momentos, ela se aproxima dos personagens, percorre-os, cheira-os, torna-se íntima deles. Em outros, configura-os como seres claramente insignificantes ao serem colocados junto à grandiloquência da natureza. Da mesma forma, ela se alterna entre enquadramentos claramente ordenados por uma lógica fotográfica e enquadramentos que se tornam alucinados, movimentados, quase esquizofrênicos. Respira, para depois enlouquecer e voltar a respirar novamente. Vai até o limite de sua tranquilidade e de sua loucura. Vive.

Assim como os personagens são rudes, simples, sem muitas complexidades e grandiloquências aparentes, vemos em suas recordações que são também defeituosos. Da mesma maneira, as formas naturais que aparecem são simples, belas, mas tortas. A câmera muitas vezes se demora em árvores de estrutura mais esquisita que o normal, chocando pela beleza invariavelmente implícita nelas – “É Feia. Mas é uma flor”.3 A natureza machucada pelo homem volta a aparecer ao vermos construções que mais parecem ruínas, perdidas no meio da natureza. São imagens trágicas, que vão de encontro ao céu carregado.

Em mais uma longa sequência de caminhada, o homem prossegue até parar na frente de um cemitério, onde para em frente ao portão. Impaciente, a câmera entra sem ele, encontrando outro homem, que observa tristemente um túmulo. Vemos uma aliança em seus dedos, provavelmente é o marido do ser que ali jaz. A câmera se volta para o homem do lado de fora, que entra. No entanto, ela observa a flor que está em sua mão, a flor que evoca as lembranças do homem, o símbolo dos rastros que o ser humano deixa na natureza e em seus iguais. Logo depois demora-se em seu couro cabeludo, nas raízes de seus fios e de suas reflexões.

Os dois homens se encaram. O primeiro tenta partir, mas é impedido. Ao fundo dos dois, a grande montanha que os oprime. Fumam, observam-se, supõe-se que o primeiro homem acendeu o cigarro do segundo, o que não fica claro por conta da elipse. Teriam eles compartilhado o fogo? O primeiro fora amante daquela mulher? O segundo homem diz então que ela era leprosa. Somos levados ao primeiro homem em sua situação de náufrago, ele tenta se limpar, em vão. Teria ele sujado seu corpo e sua alma?

Ele agora caminha por um caminho natural, à medida que se apressa, a câmera faz o mesmo, os dois enlouquecem. Ele grita. A câmera se demora na imensa escuridão que a boca dele sugere, a ideia de buraco abissal retorna. Ele chega a um píer, parando em sua extremidade. Jogar-se-ia nas águas para purificar-se? Uma mulher, que está comendo, o impede. O pecado impede a limpeza. De mais, a atitude seria vã. Ela o alegra, mas logo a felicidade se revela artificial e falsa, fazendo com que ele retorne ao seu estado de desespero.

O homem permanece em sua busca, caminhando por trás de uma cerca de arame. Ele está do lado de fora da cerca. Entretanto, ele quer o que está dentro, o que ele não pode alcançar – está preso pela liberdade. Desolado, ele fatiga-se e cai. A câmera faz aquilo que Saulo Pereira Mello excessivamente citou: “a grande panorâmica meridiana pelo arco do céu”. A câmera sobe, passando pela natureza, percorrendo demoradamente o céu e descendo novamente pelo mar até chegar a areia e as mãos do homem, fatigada e imóvel.

Seguem-se então imagens de cruzes com o carregado céu ao fundo. Sugere-se então o divino, e novamente o homem é colocado em seu lugar. Vemos personagens insignificantes e simples, que como disse Saulo, assumem assim caráter universal. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, temos então um novo ponto de conflito: o homem é mínimo, mas também enorme por ter suas particularidades e por ter o direito de contemplar um mundo tão belo e complexo. Entra então a angustiante graça pelo privilégio da existência, que não é o suficiente para deter a melancolia de seus personagens, que se afundam cada vez mais.

6. Limite

Escondidos pela natureza, vemos então a praia de longe. O expectador é claramente colocado como voyeur. Por mais que a câmera delire e cheire, por mais que os personagens tenham caráter universal, somos lembrados que não estamos dentro do filme, que somos expectadores. Vemos então uma sucessão de enquadramentos calmos de pescadores, depois enquadramentos de pés, vários pés. Logo depois as imagens de rodas, o fascínio pelo trem, pelo movimento. Mesmo fascínio que estivera presente desde os primeiros filmes dos irmãos Lumière. A câmera enlouquece novamente e voltamos ao barco.

No barco, a segunda mulher e o homem estão lado a lado, tensos. Já a primeira mulher permanece a contemplar o horizonte, mexendo em seus cabelos, sinalizando tédio. Ao voltar-se para eles, a primeira mulher se depara com a imagem do balde vazio, avistando logo depois um recipiente de água no mar. O homem decide pegar o recipiente, enquanto a segunda mulher tenta impedi-lo. Ele vai mesmo assim, sumindo em meio ao mar. A segunda mulher assume aos poucos uma atitude obsessiva, seus olhos estão vítreos. É então que vai de encontro até a outra, sendo repelida, batendo com a cabeça no barco e, aparentemente, morrendo. A câmera assume então um posicionamento rigoroso e tranquilo em meio a tragédia.

A mulher está desesperada, seu olhar vazio. O mar se agita, e com ele a câmera. A tela é dominada por um caos de planos, água, ondas, espuma e rapidez. Repete-se, acelera, desacelera, acelera novamente. A água luta contra si, contra a pedra que surge em seu caminho e contra a câmera – ela parece querer sair da tela. Tudo se acalma. A água novamente serve de espaço para que a luz do sol reflita. O barco está revirado, a primeira mulher está apoiada nele, inanimada. Vemos então a fusão entre mulher e algemas. A primeira mulher permanece à deriva. A luz do sol permanece a refletir no mar. Apenas um ciclo que se fechou. E a vida continua…4,

Após todo esse frenesi sensorial, o filme encontra novamente a melancólica paz. Em meio a sua avalanches de ambiguidades, em meio aos duelos constantes entre as propriedades metafóricas e puramente sensoriais da imagem, Limite é um duro retrato da efêmera e insignificante existência humana, mas é também, um poema que presta um verdadeiro elogio de amor ao cinema e a vida.

Notas:

1. MELLO, Saulo Pereira de. Ver Limite. REVISTA USP, n. 04, SP, dez 1989 – fev. 1990.

2. GOMES, Paulo Emílio Sales. Trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz & Terra, 2001. 2a ed.

3. ANDRADE, Carlos Drummond de. A Flor e a Náusea. A ROSA DO POVO. São Paulo: Círculo do Livro, 1945.

4. Referência ao filme do cineasta iraniano Abbas Kiarostami, E a vida continua (Zendegi va digar hich, Irã, 1992), que tal como Limite, presta uma homenagem à potência da vida, mesmo que diante da tragédia.