"The mountain is an animal wounded on its way to the sea, its limbs grasping the earth. I call it ‘The Woman’” Etel Adnan “My father, my grandfather, my cousins, they all look at the mountain as if it were our mother, as if it were our grandmother.” Ailton Krenak

A fotografia chamou minha atenção antes que eu soubesse que a mulher era minha avó, ou que a montanha ao fundo era o Pico do Cauê. Havia algo de furtivo no olhar daquela jovem, um olhar triste sob o cenho franzido, ela parada de pé, o corpo em posição frontal mas escapando do fotógrafo, como se ela observasse um detalhe fora do mundo.

Encontrei-a em uma caixa de metal com as bordas enferrujadas, no fundo da gaveta de remédios do meu pai. Ele nunca me havia mostrado suas fotografias antes, suponho que não por algum segredo que elas pudessem guardar. Com seu próprio modo descomplicado de curiosidade, meu pai não imaginava que eu me interessaria por aquela vizinhança antiga da sua vida, povoada por pessoas que já não conhece, namoradas que o esqueceram e amigos de quem nunca foi realmente próximo.

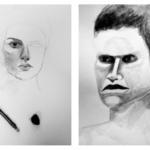

A fotografia de Dora se destacou facilmente. Era mais antiga, mais apagada, menos feliz. Acho que foi o batom escuro que me chamou a atenção em primeiro lugar, que contrastava com o fundo desbotado da montanha, ou seu braço direito cruzado sobre o ventre, na altura do umbigo, como se ela o protegesse de algo. Exceto pelo ano, 1956, não havia nada escrito no verso. Foi meu pai quem identificou Dora na foto, e foi ele quem me chamou a atenção para a semelhança.

– Não vê como vocês são idênticas? – ele me pergunta com a foto na mão, traçando com a ponta tremida do mindinho o osso forte da maçã do rosto de Dora, sua bochecha rala, o pescoço longo.

Na última vez que a vimos, eu tinha 9 anos. Trinta anos atrás. Eu não me lembro. Sei apenas que ela pegou o trem até nossa casa de surpresa, passou o fim de semana sem descansar e depois desapareceu de nossas vidas. Sem despedir-se. Minhas memórias não são mais que lampejos, tão rasas como uma carta sem remetente. Suas calças sempre largas, suas saídas repentinas para caminhar sozinha, suas sessões de hidratação no sofá à noite, quando ela deitava-se com cascas de mamão no calcanhar e compressas de casca de laranja sobre o rosto. Ela tinha cheiro de frutas e uma beleza vaga, o mais estranho de uma beleza que eu podia conceder a uma avó.

– Você não acreditava quando lhe dizíamos. O mesmo rosto, o mesmo olhar – meu pai me interrompe, abrindo outra vez os olhos com esforço, e dá um piparote na foto como se dissesse, aí está.

*

Foi em Apagamentos que Rosângela Rennó desconstruiu uma série de fotografias policiais de cenas de crime. Folheei o livro certa tarde na casa de Cíntia, enquanto ela me contava de sua pesquisa e eu me distraía em sua cadeira de balanço, mas agora tudo que me lembro é do mosaico de retalhos e da sensação da visão pixelada de cada obra. Lembro-me que a artista fez uma colagem interna das fotografias, recortando uma mesma imagem em fragmentos de tamanhos variados, com diferentes colorações de luz e um jogo sujo entre o amarelo e o cinza, mas algo me faz querer voltar às imagens.

Busco na internet. Entre as poucas reproduções em baixa resolução, luto para encontrar um mínimo de definição. Tento analisar os cortes pequenos de apagamento #1, mas meu olhar se perde na cerca que atravessa os diversos retalhos do lado esquerdo da imagem. Em baixo, partindo do detalhe de uma roda, encontro em seis quadrados uma caminhonete. Depois um gramado, uma mangueira. Como um quebra cabeça, minha mente busca recuperar a composição, operar a síntese, montar estruturas.

Ajeito-me na cadeira e aproximo meu rosto da tela, como se isso me trouxesse alguma nitidez. Alargo a foto ao máximo e tento fixar-me nos recortes. Sei que busco um corpo. É uma cena de crime, mas não vejo o crime. Em um retângulo amarelo, vejo uma janela e penso identificar um torso fantasmal, dois olhos escuros e dedos horripilantes que se apoiam no peitoril. Não era minha intenção, mas acuso este corpo sem nome de uma morte no tempo. Tento alargar mais, não consigo. Quando a diminuo, a forma desaparece como a silhueta que se apaga do chão nas semanas que seguem o crime.

Cada retalho parece adentrar-se no enigma, habitar o espaço fugidio entre o que se passou e o que se pode saber, como se cada corte precipitasse um novo passado, permitindo a uma memória abafada respirar outra vez.

*

É o que tenho feito agora. Em vez de me dedicar à tradução. encaro a fotografia que colei na parede diante da mesa improvisada no quarto que esvaziei para mim, na casa de meu pai. O livro de Etel Adnan continua aberto na página 38. Não sinto vontade de trabalhar, mas tampouco sei o que fazer. O brilho do computador me irrita, mas sempre que ele se apaga eu toco no mouse para que a tela mantenha-se presente no meu planejamento das horas.

Decidi visitar tia Bina no fim da tarde. Não faz muito mais que um mês que me mudei para Itabira. Não conheço ninguém e nem tenho intenção de conhecer. Cheguei após o AVC de meu pai e sei apenas que volto para São Paulo e para minhas plantas assim que ele se recuperar. Até lá, continuo caminhando pela cidade sem falar com ninguém, entro no clube com o habitual bom dia à porteira, nado durante uma hora e volto. Em casa, no quarto que já foi de meu tio, divido o espaço com Janis, a gata, a quem quase sempre deixo a poltrona, acomodando-me na cadeira dura e pouco apropriada para a escrivaninha.

Quando sugeri passar um tempo aqui, não me imaginei gastando horas na oficina mecânica. Se meu pai não dá conta de abandonar o trabalho, acompanhá-lo à garagem é o que se configura como cuidado. Ele passa a maior parte do dia no alpendre ao lado da oficina, no andar debaixo da casa. No sofá de corino gasto, ele fecha os olhos com irritação. Dois minutos com eles abertos são suficientes para que sua vertigem se torne enjôo. O balde mantém-se ao seu lado por segurança. Ele reconhece a voz da maioria dos clientes, acolhe-os com algum gracejo, mas já não consegue atender aos seus pedidos. Jaime, que oferece o mais fino trabalho no conserto dos carros, atrapalha-se exageradamente quando tenta preencher as notas, dar o troco, ir ao banco.

Minha família nunca me pediu por explícito que eu ficasse, mas defendi antecipadamente meu território dizendo que precisava de pelo menos seis horas por dia para me dedicar à tradução. Com mais uma para nadar, eu me via trabalhando não mais que duas horas na mecânica. “No máximo”, disse ao meu irmão pelo telefone, fazendo uma voz exagerada de adolescência. Em duas semanas, as duas horas se revelaram seis e, das duas que consigo tomar para traduzir, passo a maior parte delas sem tocar no teclado.

*

Na casa de tia Bina, toco a campainha por discrição excessiva. Talvez um tique de cidade grande. Os passos se aproximam arrastados.

“Às vezes seus pés lhe doem terrivelmente”, esta é a frase inusitada que Ursula Le Guin descreve a mulher que ela mandaria a bordo da nave espacial rumo a Altair. Na anedota, o capitão alienígena pede aos terranos um único humano, uma “pessoa exemplar” com quem pudessem conversar durante o longo retorno ao seu planeta natal, de forma a aprender mais sobre a natureza humana. Em vez do candidato favorito, um “jovem refinado, brilhante, corajoso, altamente educado e em perfeitas condições físicas”, Ursula sugeriria uma velhota. Uma mulher que já passou por transformações desconfortáveis. Uma mulher que, tendo sido grávida de si mesma, tendo parido a si mesma com dor e sem ajuda, teria as condições existenciais adequadas para oferecer um retrato em profundidade do ethos humano.

Tia Bina tornou-se facilmente minha “pessoa exemplar”. Venho cada vez mais à sua casa e sempre recebo com necessidade o abraço que ela me dá à porta. Mancando com o pé esquerdo – já que o direito lhe dói na alma, como ela diz – ela me dirige à cozinha, uma espécie de varanda semiaberta que se volta para o quintal. O ambiente tem uma bagunça que me agrada, com camadas de objetos que se acumularam em paz com a passagem do tempo.

Suas perguntas habituais me encontram silenciosa e distraída. O prazo da tradução me inquieta, mas a foto de Dora angustia-me ainda mais. Não sei se consigo falar disso. Não consigo falar de nada. Depois do primeiro gole de café, tia Bina se levanta e caminha pelo jardim até um canto atrás da pitangueira. De costas, ela parece ainda mais magra. A barra de sua saia treme como uma boca murcha, a sandália faz flop quando ela manca.

Ao virar-se para mim, ela põe a mão na cintura, como se eu soubesse que deveria tê-la acompanhado. Levanto-me com dificuldade, deixando o copo de café no local onde meu corpo preferia ficar sentado.

– Inspire – ela me diz, soando como um professor de yoga. Obedeço irrefletidamente, exatamente como faço nas aulas. Então eu sinto o perfume adocicado e um tanto disperso de flores novas. Abro os olhos sem notar que os havia fechado. Reconheço o manacá de jardim com poucos botões abertos, roxos como os infernos de cor das anêmonas de D. H. Lawrence. – Achei que você gostaria de ver – ela disse apenas, retornando à varanda com um maço de raízes nas mãos.

*

– Isto foi no casamento de Jaci – ela comenta, diante da foto que coloquei sobre a mesa. Ela a pega, analisa e olha o verso. – Ah, sim, 1956. Nem um ano depois do casamento de sua avó. Seu pai era recém-nascido.

Ela fica em silêncio e seus olhos vesgos parecem se lembrar de algo. Então ela se levanta para atiçar o fogo do fogão à lenha. No canto fechado da varanda, ao lado da estante azul com panelas bem lustradas, ela sopra o tição morto até que uma luz vermelha se acenda na ponta. Seus óculos ficam rosados, talvez também seus cabelos. Dou-me conta de que eles são muito mais brancos que minha memória os pinta quando não estou com ela.

– Quantos anos você tinha, tia Bina?

– Eu nasci em 1943, então tinha treze. E sua avó, vinte e um. Eu sou a caçula, Dora era a mais velha. Lembro que eu estava aqui, atrás da câmera. Tinha Clécio nos braços, ele tinha chorado o dia inteiro. Seu pai era um bebê chorão, ele não deu uma só trégua durante toda a cerimônia. Depois dormiu. No meu colo, balançando. Lembro que eu tinha de ficar balançando o tempo inteiro, para que ele não acordasse.

Dou um gole no café doce, nunca lhe diria que na verdade o bebo sem açúcar. Tia Bina separava os pedaços de frango enquanto seguia:

– O fotógrafo se apaixonou pela Dora. Como sempre. Sempre havia um que se apaixonava por ela. Ele disse algo como: sua beleza me tira o ar. Todas nós rimos e eu me lembro de ter olhado ao redor para certificar-me de que seu avô não estava por perto. Acho que foi Genita que se encantou com a declaração, insistiu para que Dora se pusesse na frente da câmera, até arrumou os cabelos dela. E a Dora dizendo que era a coisa mais cafona que já ouviu na vida.

Olho para a foto com uma nova dimensão. Imagino mulheres rindo e bebês chorando. Pela menção ao casamento, noto só agora a igreja branca atrás, à esquerda, de portas abertas e desagradáveis. Percebo também os cabelos de Dora na altura do queixo, os cachos muito pretos levados para trás como as asas abertas de um besouro. Quando nasci, ela também os prendia assim, atrás da orelha, em uma linha perfeita que subia do queixo e finalizava com a reta dos grampos até o alto da cabeça.

Tia Bina tampa a panela e limpa as mãos na camisa que se abaula sobre o ventre. Caminha até o armário de alumínio no lado oposto do fogão e pega o tabuleiro com broa de fubá, coberto por um pano de prato que lhe cai pelas bordas.

– Mas você não acha o olhar dela triste? – eu pergunto. – Ou só alheio, não sei. Tinha alguma coisa acontecendo aqui nesse canto direito, fora do quadro? – Desenho com o indicador uma flecha sobre a linha da perspectiva de Dora.

Ela ri estranho, depois faz um olhar óbvio, como se eu tivesse chegado cedo demais para a festa. Penso que vai me ignorar, não é incomum. Ela levanta o pano de prato com gosto, demora-se. Corta um pedaço e raspa a faca na camada grudada no fundo, o barulho metálico me faz questionar quanto de alumínio sai junto com o bolo. Com a boca já cheia, ela responde:

– Sempre está acontecendo outra coisa no outro canto, não?

Eu até preferia que ela não tivesse respondido. Suponho que eu deveria rir, mas não tenho vontade. Apenas apanho a faca e corto uma fatia, deixando o fundo fino e escuro do bolo aderido ao tabuleiro. Pego o celular, vejo uma chamada perdida de Elisa. Preparo-me para responder com uma selfie com a broa, mas Tia Bina me chama.

– Veja, Joana! Este é o pico do Cauê ao fundo.

Ela tem o olhar parado na fotografia, mas seu braço aponta ao contrário para a planície que se estica sobre a vista de seu quintal. Eu me viro para a paisagem e diviso primeiro o azul cinza que sugere a secura do ar. Depois abaixo os olhos e encontro o buraco onde antes estava a montanha, indigesto como a boca aberta de um leão sem dentes. Dou-me conta de que ela reconhecia aí o segundo personagem da foto.

– Era ali que ele costumava morar – ela disse então, com uma voz ligeiramente tremida.

*

À noite, volta-me à mente uma passagem do Journey to Mount Tamalpais não muito anterior à página aberta sobre minha mesa, em que Etel Adnan descreve o sol descendo por trás de uma montanha. Ela fala da luz que sobra do poente, uma grinalda que sugere as coisas extraordinárias acontecendo na camada ao fundo, “dentro e além da luz do sol”. Nosso desejo é o de subir, ela diz, de chegar ao topo e permitir nossa intromissão nesse outro lado, que é a curiosidade preciosa pelo que não está aqui. Mas sabemos que lá encontraremos apenas outras montanhas, a sua sucessão, “ou a curvatura mesma da terra”. Não mergulharemos dentro de suas dobras. Nunca chegaremos ao que está realmente acontecendo.

A voz de tia Bina parece me dizer o mesmo, quando deito na cama de solteiro ainda mais estreita porque Janis teima em ocupar o centro. Algo sempre está acontecendo em outro canto. Imagino um topo abstrato e observo os vales que se sucedem como os fragmentos rugosos de uma história. Eles são os refúgios, as pregas dos acontecimentos e do mundo. A variação eterna do espaço local me faz perder nas microcoordenadas daquela imagem. Tia Bina parece querer me deter, não há para onde subir, ela me diz, não há mais topo de onde enxergar. Seu braço se estica em direção ao pico. Estou delirando, misturo as histórias. Quando alguém corta a montanha, eu penso, já não há outra história. Mas algo sempre está acontecendo, adverte-me Dora, quando adentro o sonho. Quando alguém corta a montanha, o que se desdobra é o vale.

*

Acordo com esta amostra de geocídio na cabeça, a montanha “britada em bilhões de lascas” do verso de Carlos Drummond de Andrade. Se já havia lido seu poema várias vezes, até então aquela serra não era mais que uma imagem distante, uma dor apenas levemente minha. Não fui nadar, enrolei tanto quanto pude na cama, mas, sem conseguir dormir e com a cabeça estourando, resolvo descer para a oficina. O verbo britar ecoa no fundo de meus ouvidos.

Jaime me entrega o maço de rasgos de papel com a descrição dos serviços feitos desde ontem depois que saí. Sento-me ao lado de meu pai, já acomodado no sofá da varanda, provavelmente com a ajuda de Jaime. Sinto uma faísca torta sempre que lhe ofereço um carinho que ele não antecipa, como agora, quando deito minha cabeça em seu ombro. Já não me importo. Fico assim por alguns segundos.

Logo ele aponta para o café na mesinha de vime ao lado. Está frio. Suspeito que sua garrafa tenha um rachado na borda entre a parede térmica e o revestimento amarelo, mas nunca me lembro de comprar uma nova. Folheio os papéis na minha mão e pego um em particular. “Caramba, e este?”, eu digo e ele abre os olhos. Já consegue focar um papel por mais de cinco segundos, fico feliz. “Retífica do cabeçote”, ele diz achando graça. Eu agradeço. Grande parte do meu trabalho é traduzir a letra de Jaime, sinto-me uma datilógrafa.

– Tia Bina mandou um chá para dor.

Ele respondeu com um leve “ah”. Ambos sabemos que a garrafa vai continuar no canto da pia até que eu decida entornar seu conteúdo.

– Se você não for tomar, eu faria um bom uso.

– A lombar? – ele me pergunta.

– Também. Mas mais a cabeça.

Queria falar da montanha, mas ele começa antes.

– Seu irmão diz que vem no final do mês. Vem com a Daniela.

Desta vez sou eu que faço “ah”.

– Você não está animada? Acho que te faria bem ter outras pessoas aqui de vez em quando. Por que você não convida algum amigo?

Eu sei bem para onde a conversa está indo.

– O Max, por exemplo? – ele pergunta e eu aposto comigo mesma que meu pai vai falar sobre o violão.

– Ele toca tão bem. Quem sabe ele não vem um final de semana dar uma palinha para a gente? – Aborreço-me com a curva desvairada de seu raciocínio.

– Tecnicamente, ele não toca bem. Ele só faz sucesso.

– Vocês brigaram?

– Não brigamos, pai. Só terminamos. Há mais de 5 anos, lembra?

– Entendo. E aí, desde então…?

– Desde então o quê? – finjo desentendimento, mas me arrependo em seguida. Há tempos minha psicóloga me adverte da mania que tenho de bater na porta de quartos em que não quero entrar. Por que oferecer a meu pai o espaço para a pergunta que não quero responder?

– Desde então você está sozinha?

– Não estou sozinha, pai. Tenho ótimos amigos.

– Hmm…

– Não é porque você não sabe fazer amigos que outra pessoa não pode encontrar prazer em tê-los.

Mas as conversas com meu pai chegam quase sempre a esse limiar entre o que eu consigo confidenciar mas não tenho paciência de aprofundar, o que ele quer saber mas não tem coragem de perguntar e minha sina pedagógica de insistir nos argumentos que ele não vai compreender.

– Eu tenho minhas histórias aqui e ali – digo enfim, dando o braço a torcer apenas para torcer o dele em troca: – Tive até aqueles meses com a Cleo, embora você teime em não se lembrar.

Como sempre, ele fingiu não ouvir.

– A Rosa, a mãe de Inácio, sabe? Aquele, o engenheiro. Ela veio aqui ontem. Disse que o Inácio anda todo animando perguntando de você.

Levanto-me em um pulo e até eu me surpreendo com o movimento. Janis mia mal humorada, saltando até o pé do sofá. Tomo um momento para pensar no que responder, não quero estender a conversa.

– O ponto, pai, – digo, pegando a gata do chão e colocando-a em seu colo – é que eu não quero um relacionamento agora.

*

Sento-me na banqueta diante do computador da oficina, irritada com a voz simples de meu pai, tão mansa e ao mesmo tempo tão predadora. Repasso nossa conversa, sua antiquada forma de falar sobre o tempo. Ou sobre a velhice, já não sei. Pois o que o seu comentário fazia era me alertar para a armadilha do definhamento. Como um aniversariante senil na ponta da mesa, ele me dizia que a vida é curta, mas em vez de dizer “a vida” ele dizia “a juventude”. Logo será tarde, ele dizia, mas murmurava ao fundo, se já não é. O tempo é irreversível, e já passou da hora. Aproveite, querida. Contente-se. Afinal, é o Inácio, aquele. O engenheiro. O filho. Um filho. O homem, que perguntou de você.

Encontro alívio na sucessão de tarefas automáticas. Imprimo notas, faço pedidos, controlo o estoque. É o ritmo absorvido desse trabalho que me permite constatar que é outra coisa que me incomoda, algo um pouco além dessa conversa que me pressiona entre dois nacos de idade e me coloca como a alface murcha encostada na parte mais fina e menos apetitosa do sanduíche. A aproximação entre minha avó e eu me inquieta. Para além da comparação que todos da família já fazem, “você é uma cópia dela”, “prende os cabelos como ela”, “tem um gênio difícil igual ao dela”, a foto de Dora me suscitou uma camada nova de desconforto, que eu própria ainda não sei entender.

É uma espécie de curto circuito geracional. Aquela mulher parada na foto tem apenas vinte e um anos. Isto estranhamente faz de mim, com meus trinta e nove quase girando para os quarenta, quase duas décadas mais velha que ela. Mas é ela que é a avó. E, enquanto a olho, paro na tristeza de seu olhar, que me captura de tal forma que quero voltar no tempo, chegar ao seu lado e perguntar facilmente, tudo bem com você?, do que você precisa?, o que te fará ficar?

Pois um dia ela fará cinquenta e um anos e decidirá fugir, e aí ela será uma mulher adulta, como eu sou, mas da qual porém me distancio como se eu fosse a jovem de vinte e um anos. É como uma fotografia interna, um tipo de raio-x anímico. Sinto-me uma jovenzinha, não no sentido físico, mas de uma estética existencial. Eu não sou mãe, eu não tenho parceiro, não tenho trabalho fixo e sequer teria dinheiro para viver, não fosse por essa sucessão quase milagrosa de trampos que me aparecem poucos dias antes de entrar no cheque especial. Tenho uma casa, desde que a divida com amigos, que têm a graça de um contracheque convincente para o contrato com a imobiliária. Tenho um doutorado em literatura inglesa que não me serve para muita coisa, quase nenhuma autoria onde assinar meu nome e uma ganância muito pouco suficiente para seguir esta coisa que chamam de carreira. O meu autorretrato me descreve pelo não, o que é um quadro muito diferente do que um dia pintei para os meus quarenta anos. Um quadro que, percebo agora, pintei muito provavelmente quando tinha algo em torno de vinte e um anos.

*

Depois do almoço, ligo para Elisa. Tenho a esperança de falar com a Telma, minha afilhada, mas fico sabendo que ela está na creche. “Graças a Jah!”, diz Elisa, soltando uma gargalhada gostosa. Seu senso de humor me resgata de meu dia ruim.

– Já brigou com o seu pai hoje? – ela pergunta, e rimos juntas. Escuto o barulho de uma lixa passando com movimentos rápidos e leves em uma superfície e suponho que ela está tendo dificuldades de se concentrar na tese. Resolvo não perguntar. Imagino-a como de costume só de camiseta e calcinha, os cabelos trançados com lã colorida grossa, muito provavelmente verde, amarrados no alto da cabeça com um nó, ela agachada diante de uma cadeira ou cômoda velha encontrada na rua, reformando a peça.

– Pior é que nem posso dizer que não – respondo. – Mas me faria um bem danado não falar disso hoje.

Conto então da conversa com tia Bina. Falo da sua feição triste quando me falava dos anos 60, sobre não ter percebido no momento que a montanha diminuía, exatamente como não notamos que uma criança cresce, ela disse, só notamos que ela cresceu, assim de repente, quando olhamos e nos damos conta. Falo de quão impressionada eu fiquei com o confronto entre duas épocas, a foto sobre a mesa e aquela cava aberta com degraus de mineração ainda à vista, pontilhados com uma vegetação valente. E da estranheza em constatar que eu já havia olhado para aquela paisagem várias vezes, porque ela estava lá desde minha infância, sempre que eu visitava a minha avó, mas aqueles vestígios tinham sempre me passado despercebidos.

Elisa também relembra os versos de Drummond. Depois me chama a atenção para a origem do nome da cidade, que digo que era também o nome do pico antes de o renomearem Cauê. Itabira é uma palavra da matriz tupi-guarani, Elisa comenta, um dentre os vários nomes indígenas que povoam a geografia do país.

– O que é curioso, porque os Tupi habitavam a costa. Quem é que vivia nesta região? Já não me lembro.

– Fico em silêncio e posso escutá-la levantar e digitar algo ao fundo. Após alguns segundos, ela diz: – Nossa, nunca tinha me dado conta desse buraco bem no meio do mapa do Curt Nimuendaju.

Ela me explica algo sobre o documento, que o antropólogo compilou centenas de informações existentes até então sobre os povos indígenas da América do Sul. Diz que mais para o interior do país, a oeste de São Paulo e Minas Gerais, Nimuendaju situou a grossa linha verde designando povos da família linguística Jê: Kayapó, Xakriabá, Kaingang… Entre Minas Gerais e Espírito Santo estava a linha azul pontilhada marcando a família linguística dos Botocudos. Entre elas, ela disse, um nada. Um grande vazio, que só mais a sudeste vinha estampado com uns poucos pontilhados com notícias de povos de língua Puri, datando de 1886, 1880, 1849.

Refletimos sobre isso, e sobre ela não ter se dado conta deste vácuo de informações em um documento que ela já analisou tantas vezes antes. Mas é um vazio que vai muito além de uma simples lacuna, ela diz, porque é como se refletisse uma outra falta, um silêncio de informações. Fazemos uma comparação rápida e recreativa, típica de nossas conversas, sobre as duas coisas óbvias que não tínhamos percebido, o buraco da montanha e o do mapa. Mas interrompo um pouco bruscamente, tenho de fechar o malote e ir ao banco ainda hoje.

– Caramba, Joana, estou preocupada com você, amiga.

– E eu com você, Elisa. Como vai a tese, aliás?

– Sacana, jogou baixo – ela diz brincando, e desligamos.

*

Elisa me envia uma mensagem menos de uma hora depois. Reconheço o ciclo clássico, sei que é muito mais fácil evadir da escrita quando ela se dedica a um tema de interesse de um amigo, mas distante de sua obrigação. Não digo nada, apenas leio: “atlas vallard. 1956. um dos primeiros mapas do brasil”. Em vez do ponto final, ela escolheu uma carinha amarela piscando. Uma imagem borrada segue, com uma seta no círculo branco que pede que ela seja baixada. Clico.

Com tempo de sobra, na fila do banco, dou zoom em diversos locais do mapa até entender o que Elisa queria dizer. É necessário um pouco de imaginação para ver ali a silhueta da costa brasileira, já que o mapa está invertido para os padrões atuais: o sul é para cima, o que faz a porção continental localizar-se no alto à direita, e não no baixo à esquerda. Vejo a lista de topônimos, o esqueleto de nomes costeiros boiando sobre o mar branco. Na terra, na pequena faixa que o mapa retrata, há indígenas, a floresta e uns rochedos.

A cartografia antiga sempre me encanta. Pois, ao reduzir outra vez a imagem, noto a solução que o geógrafo deu ao desconhecido. Seguindo um pouco mais para o interior, após o cinturão paralelo à costa que retrata povos indígenas interpostos por zonas florestais, o mapa nos reserva uma fuga como se em terceira dimensão. Em uma virada perspectiva, do plano cartográfico nasce um horizonte distante, de onde eleva-se uma montanha. Atrás dela, um azul colore a mescla entre céu e outros morros, algo entre as nuvens e a continuidade da terra. No seu cimo, ou quase que por trás dele, brilha, como o sol, um feixe de perspectivas cartográficas.

*

“Suponha que tivéssemos um instrumento ultra-sensível e afinado que poderíamos usar para ampliar e sintonizar as nuances e as sutilezas do vazio”, Karen Barad propõe ao se questionar sobre o vácuo de matéria. Uma vez que toda medição demanda um instrumento de medida, ela se questiona sobre o paradoxo de ser necessário acrescentar algo ao nada para medi-lo. Todas as medições atuam no que medem, elas são formas de fazer o mundo, ela diz. Desço a avenida que me traz de volta do clube à casa sentindo o frio tímido das 8h da manhã e me deixo remoer mais uma vez aquela noção de nada. Mas, na verdade, estou pensando sobre o mapa. Acho fascinante que a efígie escolhida por Vallard para retratar o vazio de informações do continente recém invadido seja uma montanha. Posicionado exatamente em seu cimo, o feixe de linhas torna-se o instrumento de medida: o sol que promete o horizonte de riquezas acontecendo por detrás da montanha. Pois “o sol dá sem nunca receber”, disse Bataille sobre o excesso de energia que caracteriza a vida.

Chego à mecânica e, como de costume, jogo a mochila sobre o balcão lateral.

– Bom dia – digo ao Jaime um tanto displicentemente, até notar o cliente diante dele, uma criatura com barba amassada e camiseta de botões estampada com flores, parado do outro lado do capô. O homem me oferece um sorriso educado e eu me sinto ruborescer. Depois ele diz um bom dia incerto e eu honestamente não sei dizer se seu olhar realmente se enganchou com o meu naquele instante encorpado antes dele se voltar para o motor, só sei que eu mantenho-me parada, aereamente interessada, sofrendo de um jet lag emocional que não dura mais que três segundos.

Quando acomodo-me finalmente na banqueta, minha existência atual cai sobre mim. Sentada diante da bancada da oficina mecânica, foco no programa de notas à frente e sinto-me exageradamente secretária. Examino-me. Havia enfiado na mochila a primeira opção de roupa do bolo que se amontoa secretamente no armário. Vejo que a camiseta que substituiu meu maiô molhado é uma das muitas que resgatei da caixa de tralhas que um dia guardei no sótão, cuja textura é tão perfeitamente boa para dormir que acabou se tornando também a escolha para muitos de meus dias aqui – e é, por sinal, a menos interessante de minha adolescência. Quando me envergonho do Metallica atravessado de um lado a outro do peito, dou-me conta de que menti.

*

O que, para ser sincera, já sabia durante a conversa com meu pai. Pois não é que eu não queira um relacionamento agora, e isto o olhar que se virou para o carro e me lançou à rotina abandonada de Itabira me mostrou claramente. Estou mesmo é cansada do tipo de relacionamento que posso esperar. Por isso, tendo espiado com o canto do olho algumas vezes, aproveito o melhor daquele flerte inexistente para levantar-me e sair de cena.

Já nos fundos da casa, sobre a laje seca onde improvisei latões de terra, e onde começam pegar as azedinhas, bedruegas, ora-pro-nobis que plantei, encontro Janis estirada sob o sol. Observo sua orelha mover-se enquanto caminho. Minha proximidade faz sombra sobre ela e ela levanta a cabeça. Dou um passo ao lado, agacho e lhe acaricio a nuca. Depois, chamada pelo conforto bonito daquela manhã de maio, junto-me a ela no chão.