O cinema enquanto exploração espacial. Alguns filmes operam descobrindo e inventando espaços. Lidam com sua materialidade, o som e a imagem, de forma passageira e efêmera. A tela de cinema se constituindo como uma janela para uma re-criação de mundo e de modos de encenação. O espaço criado é então descoberto através de um sem número de enquadramentos que nunca darão conta de sua totalidade. O som utilizado para representação do espaço é sempre insuficiente. A escuta operada nos filmes é difusa, rarefeita, nos revela sempre a parte, nunca o todo.

O falecido realizador e crítico francês Eric Rohmer chamou a atenção para a ‘totalidade do espaço filmado’, já propondo sua hipótese do cinema enquanto uma arte do espaço. Não à toa, um de seus primeiros trabalhos críticos foi intitulado, “Le cinéma, art de l’espace”, publicado ainda em 1948 na França. Rohmer e mais alguns jovens críticos-cinéfilos franceses se empenharam em indicar, ali no final da quarta década do século passado, tensões maiores do cinema, e optaram por agrupá-las em torno do conceito de mise en scène. Conceito tal que surgira no teatro em meados do século XVII e até então nunca fora reivindicado ao vocabulário cinematográfico.

Nosso esforço aqui está conectado à uma interdisciplinaridade entre os estudos de som e mise en scène. Parte de nossa lógica argumentativa pode ser traduzida em: existe algo que se relaciona com toda a estrutura de um filme, que pode ser classificado como seu ‘corpo maior’. A esse ‘algo misterioso’, se nomeou mise en scène. O conceito aparece então como uma nuvem à qual todos os elementos fílmicos se aglomeram, incluindo nessa lista, o som. Esse elemento gasoso, invisível, inodoro é ao mesmo tempo o espaço e a ausência, aquilo que escapa e transborda os limites do quadro cinematográfico. Pois como disse André Bazin:

os limites da tela de cinema não são, como o vocabulário técnico daria por vezes a entender, a moldura da imagem, mas a máscara que só pode desmascarar uma parte da realidade. A moldura polariza o espaço para dentro, tudo que a tela de cinema nos mostra ao contrário, supostamente se prolonga indefinidamente no universo. A moldura é centrípeta, a tela de cinema centrífuga.

É a partir de ideias como essa que problematizamos uma via de mão dupla entre som e mise en scène. Tal conceito parece se relacionar justamente com essa ‘outra parte da realidade’, com essa força centrífuga que a todo momento reivindica os limites da tela. Muito embora nem Bazin nem Rohmer sejam estudiosos do som no cinema, eles parecem ter deixados lacunas abertas, fendas que despertam nosso interesse. Logo ao pensarmos em mise en scène no cinema, estamos pensando o som nos filmes.

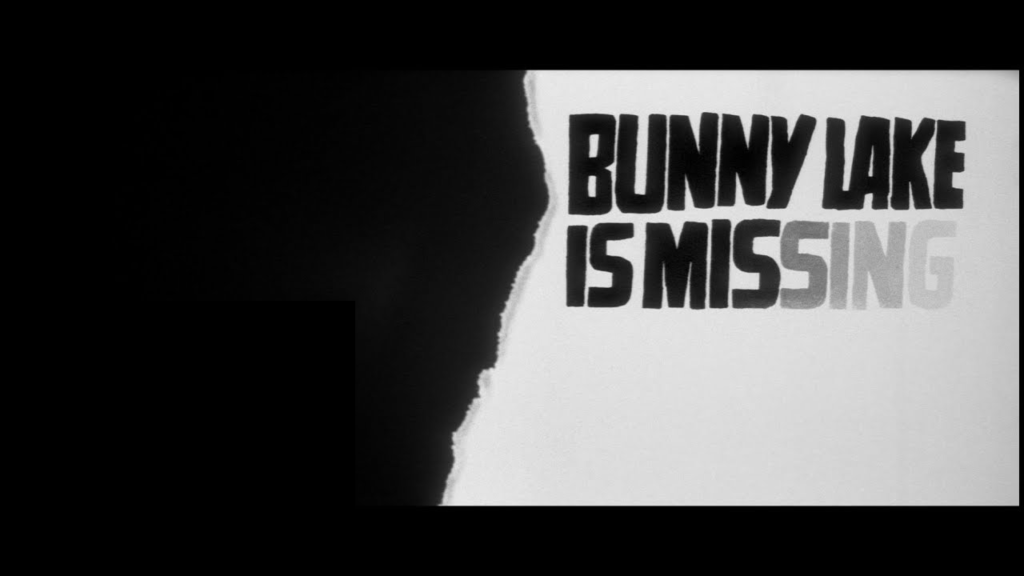

‘Bunny Lake desapareceu’ e ‘A mulher sem cabeça’

Imaginemos um drama psicológico de uma mãe que descobre o desaparecimento da filha no momento que vai buscá-la na escola. Imaginemos uma senhora que ao dirigir seu carro sozinha numa estrada alternativa de terra parece atropelar algo e somente após alguns dias diz ser uma criança.

Tratam-se dos disparadores narrativos de Bunny Lake Desapareceu (1965, Otto Preminger) e A Mulher Sem Cabeça (2008, Lucrecia Martel), respectivamente. Dois filmes separados mais de 40 anos na história mas que de certa forma guardam semelhanças sobretudo a um estado de confusão interno e externo à obra. Dois filmes com protagonistas mulheres cuja presença de uma ou mais crianças desencadeia a narrativa. Detalhes esses que parecem criar uma conexão perdida entre estados de consciência compartilhados entre espectadores e protagonistas das estórias. Os dois filmes ocuparam e ocupam um grande espaço no debate cinematográfico: Otto Preminger é um velho conhecido da crítica de cinema, àquela mesma em que circulou Rohmer na metade do século XX. Porém, como apreciadores diretos e explicitos de Preminger, podemos citar outros três críticos contemporâneos e conterrâneos de Rohmer: Michel Mourlet, Jacques Rivette e Jacques Serguine. Os três não mediam esforços para discorrer sobre a exímia realização de mise en scène nos filmes do ucraniano radicado nos EUA.

Já a presença de Lucrecia Martel se deve sobretudo ao espaço que o som ocupa em seus filmes, estudo esse em sintonia às produções realizadas por jovens pesquisadores brasileiros1 que se debruçam sobre o campo do som no cinema.

* * *

Nosso interesse na figura de Preminger e Martel se coloca como parte de uma investigação que abarca outros realizadores, filmes e suas recepções críticas.

Recentemente um desses realizadores que dispertou a curiosidade de nossos ouvidos foi o estadunidense radicado na França, Eugene Green, principalmente no seu longa-metragem “aportuguesado” A Religiosa Portuguesa (2009). A grosso modo, ao se deter brevemente pelos filmes de Green uma característica aparece de forma clara: os espaços sonoros existem e influenciam a dramaturgia e as forma de encenação2. Ou seja, nesse filme de Green, som e mise en scène andam de braços dados. Tal condição de escuta parece também ser operada por outros dois realizadores portugueses como Miguel Gomes em Aquele Querido Mês de Agosto (2008) e João Pedro Rodrigues em Morrer Como Um Homem (2009). Ao lado de Green, são realizadores que fazem questão, cada um a seu modo, de atrelar ao sonoro, ou àquilo que soa, parte significativa e constituinte da mise en scène de seus filmes.

Outro realizador que tem despertado nosso interesse, novamente trabalhando na interdisciplinaridade entre som e mise en scène, é o brasileiro, mineiro, André Novais de Oliveira, principalmente no longa metragem Ela Volta na Quinta (2015). Porém os seus filmes (podemos citar também os curtas-metragens Fantasmas [2010] e Pouco Mais de Um Mês [2013]) não tem uma conexão tão explícita com o campo do som da mesma forma que os realizadores citados anteriormente. Em contraposição, existe em tais filmes uma tensão entre formas de encenação, que ao mesmo tempo em que estão conectadas à interpretações de não atores, também contam com momentos de recorte, ocultação, seletividade da escuta e no enquadramento, o que poderia sugerir a existência de uma mise en scène mais dura, mais encenada. Trata-se de um específico contrato com o real, que se por vezes parece escapar de um planejamento, em outros momentos se filia a um possível cinema de gênero.

Como pensar, porém, o filme de 1965 de Preminger, em relação a esse cinema contemporâneo? Trata-se talvez, de um reencantamente do mundo. De investigar um suposto momento em que a linguagem esteve aparentemente padronizada (considerando que Preminger foi um realizador que fez carreira nos anos de ouro de Hollywood). A mise en scène premingeriana é neste filme (Bunny Lake Desapareceu) carregada de sonoridades e cria espaços através delas, da mesma forma que fazem os realizadores contemporâneos. Podemos encontrar em uma citação de Luiz Carlos Oliveira Jr, um possível elo de conexão entre tais tempos. Ao discorrer sobre o conteúdo cinematográfico que extravasa os limites visuais do plano, Oliveira Jr diz:

"O lugar da ação se faz mais amplo, porque inclui não apenas o fora de campo concreto (aquela porção de espaço contígua ao plano, ainda que não apreendida no campo de visão) como também toda a ideia de espaço criado pela diegese (o fora de campo imaginário, por assim dizer). A mise en scène, por conseguinte, diz respeito a todo esse espaço, e não apenas ao que está circunscrito no quadro".

Mise en scène em Bunny Lake Desapareceu

Após o aparecimento de créditos iniciais nada ordinários, realizados por Soul Bass (através da combinação de ruídos diegéticos e música não diegética), mergulhamos no universo de Ann Lake, sua filha Bunny e o irmão de Ann, Steven Lake. Ann acaba de se mudar para Inglaterra e organiza os detalhes da mudança. Ela deixa a filha, Bunny, na escola, faz algumas tarefas domésticas, vai ao mercado e no momento que sai para buscar a criança na escola, a trama começa a se desenvolver. Ann não encontra sua filha, nem ninguém da escola sabe sobre seu paradeiro. Desesperada frente ao ocorrido, Ann rapidamente aciona a polícia: criança desaparecida. Após alguns momentos de um furor inicial observa-se o estabelecimento de uma situação nada usual: as autoridades não conseguem evidências possíveis para comprovar a própria existência de Bunny.

O filme se arranja como um conflito entre a força de comprovar a existência da criança, essa encampada sobretudo por Ann e seu irmão, e do lado oposto, a força de comprovar um problema psicológico dos americanos recém emigrados para Inglaterra, força essa encampada pelas autoridades locais.

Assim como acontece com Verô em A Mulher Sem Cabeça, a mãe de Bunny, Ann, parece sofrer de algum tipo de distúrbio relacionado com sua memória ou integridade psicológica. Apesar de Ann ter certeza absoluta da existência de sua filha, nós não podemos agir da mesma forma. Preminger nos mostra um ursinho de pelúcia logo no primeiro plano do filme. Acompanhamos Ann no instante após ela deixar Bunny no “first day’s room” na escola. Fora esses detalhes nada afirmativos, em nenhum momento vemos Bunny. Ela realmente existe?

Ao que nos interessa no texto aqui: de que forma Preminger faz uso do sonoro para construir a força voraz de sua mise en scène? Se Jacques Rivette afirma que “viva Preminger, que sabe que não é nem um pensador nem um reformador do mundo, mas simplesmente um perfeito metteur en scène, naquilo que essa expressão contém de cena”, como o som se relaciona com essa perfeição de mise en scène? Tenhamos em mente uma das infinitas definições de mise en scène realizada no fértil período daquela crítica francesa dos anos 1950, essa proposta por Mourlet ao falar sobre os filmes de Prreminger: “um certo modo de olhar os atores e os objetos” (MOURLET, 1959) . A essa definição acrescentaremos, um modo de olhar e escutar…

A forma como Otto Preminger se utiliza do som como elemento potencializador de mise en scène se da majoritariamente pela utilização de três recursos principais: música não diegética, voz e ruídos orindos das ações das personagens, majoritariamente em quadro. São esses ruídos diegéticos que mais nos interessam neste texto e vão servir como elo de conexão com o filme de Martel.

É impressionante como em Bunny Lake Desapareceu a música não diegética tem total liberdade frente a diegese: se sobrepõem a ruídos realizados pelas personagens em quadro, sofre interrupções abruptas sem justificativa nenhuma, seja ela apresentada dentro ou fora de campo. Sempre com o objetivo de criar suspense, criar clima que compõem, junto com os demais elementos sonoros, o que seria uma potência de mise en scène. Interessante perceber que tal música não diegética deixa de ser o principal elemento sonoro que povoa a mise en scène num cinema contemporâneo como realizado por Lucrécia Martel, por exemplo.

A utilização da música está diretamente ligada a uma característica de mise en scène central em Preminger: a montagem invisível. A música não diegética, elemento ‘quebra muralhas’ por excelência como descrito por Michel Chion, cria a soldadura irresistível entre os planos e faz com que a trama avance. Sempre que temos algum plano onde algo essencial para a narrativa vai se apresentar, essa tal música aparece. Fazendo da maior expressão da montagem justamente a sua invisibilidade, seu grande trunfo.

Algo externo ao universo diegético, à totalidade do espaço filmado como diz Rohmer. Assim como a música, outro elemento protagoniza o sonoro em Bunny Lake Desapareceu: a voz. Trata-se de um filme essencialmente vococêntrico, e por consequência, verbocêntrico. A voz é encarada sobretudo como meio que transmite mensagem, e não como sonoridade específica ou estudo de textura. A voz prevalece sobre os demais sons, está em primeiro plano, se confunde com aquilo que profere, a textualidade da fala e a geração de sentidos semânticos para a narrativa.

Os ruídos diegéticos tem ligações estreitas com o psicológico das personagens e influenciam suas ações e descobertas. Aqui cabe abordar uma passagem do filme onde o ruído diegético é fundamental para criação de mise en scène. Após o episódio em que Ann vai atrás de uma loja de bonecas, onde supostamente mandou tal brinquedo de Bunny para um reparo, ocorre uma reviravolta na trama e seu irmão Steven a golpeia e queima a boneca que ela acabara de encontrar. Assim, Ann é levada ao hospital, que pouco tempo depois consegue escapar.

É exatamente nesse momento da fuga em que alguns ruídos diegético criam, em tom de suspense, um clima de tensão, tem-se a imanente possiblidade de Ann ser pega. No início de tal momento logo percebe-se a supressão imediata da trilha não diegética. Em um plano próximo vemos o rosto de Ann enquanto ouvimos uma conversa entre as enfermeiras que estão fora de quadro. Ann sai da cama de forma sorrateira, sai do quarto enquanto vemos as mesmas enfermeiras no fundo do quadro conversando. Ela pega seus pertences e logo sai da sala onde estava em seu leito. O som de um elevador aparece alto, algumas pessoas saem logo após Ann sair pela porta dos fundos em direção à sala de maquinas. Lá o ambiente é inaugurado com um som de máquina bem presente, som repetitivo, que a medida que a escala de plano muda, o som torna-se mais presente, mais macabro. Ann entra numa sala silenciosa e aproveita para tirar a roupa que a deram no hospital e vestir suas próprias. Novamente sons de máquinas acompanham sua fuga. Ao que Ann vai avançando, tentando sair do prédio ouve-se um som musical, em textura de rádio, trata-se de música diegética que anuncia a presença de um funcionário, perigo para Ann. A música que toca pelo rádio é da banda The Zombies, já presente em outra passagem do filme. Ao driblar o funcionário que ouve calmamente seu rádio, outro som de máquina se mostra presente, competindo com o rádio, ajudando a fuga de Ann.

Sua saída é reveladora: quando finalmente encontra a rua, os sons de dentro do prédio desaparecem, ouvimos uma madrugada absolutamente silenciosa, um latido ao longe corta a madrugada, Ann escapa do hospital, o silêncio e sua segurança.

Aqui tem-se um regime de mise en scène em que o sonoro tem ligações estreitas com os espaços criados pelo filme, anuncia o perigo e a tranquilidade, a tensão e a harmonia. Está sempre em conexão explícita com o psicológico das personagens, é elemento organizador de espaços e tempos. Ao mesmo tempo que amplia os espaços criados pelo filme na medida que cria o que Oliveira Jr. chama de ‘fora de campo imaginário’, o som é sempre elemento organizador de mundo. A mise en scène aqui se configura como aquilo que organiza o mundo criado pelo filme e assim sua apresentação para nós especadores…

Mise en scène em A Mulher Sem Cabeça

O próprio conceito de mise en scène de que nos falam Mourlet, Rivette e Serguine citando Preminger, certamente entra em crise quando assistimos ao terceiro longa-metragem da realizadora argentina, saltenha, Lucrecia Martel. Apesar de defendermos aqui a manutenção do emprego do termo mise en scène para nos referirmos a um campo criado pelo filme, o regime sonoro apresentado aqui é radicalmente diferente daquele de 1965. A própria ideia de mise en scène usada na Cahiers du Cinéma, principalmente realizada por Mourlet e Rohmer, estava por demais atrelada a uma linha evolutiva do cinema, e uma fidelidade total à ‘realidade objetiva’ ou a um contato direto com o real, que nenhuma das outras artes que o antecederam tiveram. O cinema parecia sevir e surgir como um potencializador do contato com o real, no sentido do que Bazin chama atenção sobre a “ontologia da imagem fotográfica”. O que parece ser problematizado no contemporâneo, como é no caso do filme de Martel.

A primeira sequência do filme argentino de 2008 já se coloca com roupagem completamente distinta do que escutamos em Preminger, logo percebe-se a ausência total de música não diegética e a não centralidade da voz enquanto transmissora de código semântico. O som se torna menos uma ferramenta de montagem invisível, menos um mecanismo de acentuar relações causais. O som é em si matéria, é tratado a partir de sua textura, sua duração, sua localização no espaço geográfico. É possível sentir sua presença, sentir as gotas de chuva nos tocar, os diferentes timbres das vozes, a distância das fontes sonoras.

É principalmente o que pode ser considerado a introdução de A Mulher Sem Cabeça, que nos pode ser útil para ilustrar a tensão proposta neste texto. É o que ocorre entre os primeiros momentos do filme até o aparecimento do crédito inicial “La Mujer Sin Cabeza”, um trecho de aproximadamente 8 minutos. São 3 sequências que apresentam questões tanto da ordem da representação (a questão da alteridade) quanto da sensação (o som criando e apresentando os espaços e personagens do filme).

Já no primeiro plano da primeira sequência, em travelling veloz da esquerda para direita, instauram-se sons de jovens e um cachorro correndo, o som ofegante do animal é ouvido com bastante presença, assim como as vozes reverberantes que se espalhaas no vasto espaço acústico à beira da estrada. Eles a cruzam logo após a passagem de um mini-ônibus. Carros passam no fora de campo. Aqui ouvimos um nome importante: “Changuila”. Um outro jovem chama por “Aldo”. Vê se um outro assoviando em meio as árvores, agora sabe-se que tem origens indígenas, reparamos em suas feições. O som de mata, grilo e cigarras é intenso.

Impressionante como aqui a mudança de escala de plano tem um acompanhamento sonoro radical em relação ao espaço acústico. O som que preenche os espaços tem colorações distintas, comportamentos físicos diferentes: ora reflete mais, ora se propaga sem barreira nenhuma, o espaço diegético é reivindicado à mise-en-scène e suas características acústicas nos convocam a uma espécie de mergulho mais afetado às sensações do que à causalidade. O que é reforçado pelo uso de pequenas mini-elipses operadas em jump-cut. Surge um som de cachorro (latidos) no mesmo momento em que um dos jovens faz uma acrobacia e se joga para dentro de uma vala de concreto. O som da vala é diferente do lá de fora, os sons ocupam aquele espaço, as cigarras e sons oriundos da mata quase desaparecem. Detalhes, ruídos breves e a oralidade dos jovens agora ecoa com mais presença.

O jovem chuta um recipiente jogado no chão, ouvimos com clareza suas características, o roçar no concreto, as pedrinhas entre o objeto e o chão. Como se Martel e Guido Berenblum3, nos apresentassem as especificidades acústicas do local, um passeio em que somos guiados e atravessados por sensibilidades da experiência acústica. No sucessivo corte um ruído chama nossa atenção, o som de um jovem batendo em uma folha de metal (um outdoor abandonado?), aquele som reverbera sozinho ocupando toda extensão vasta da beira da estrada. Eles estão pegando alguma coisa em cima do suposto outdoor (talvez a bicicleta de um deles?). Sobretudo tem-se a sonoridade dos jovens e a vastidão da beira da estrada, pontuado ora por carros solitários que passam dentro e fora de campo, alguns ruídos proferidos pelas personagens e o som ambiente de mato seco, cigarras. Estão em um local ermo.

A segunda sequência é inaugurada pela presença absoluta da voz. Agora a voz já distinta de uma tradição apenas verbocêntrica da qual fala Chion. Ao som da voz aqui é acoplado uma característica de pausa, sustain4, e textura. Ouve-se junto às vozes proferidas por rostos vistos pelo reflexo do carro, sons de crianças. Mas não as mesmas do bloco anterior, são crianças brancas. Elas brincam dentro e fora dos automóveis, criando uma ação sonora que se complexifica para fora dos limites do enquadramento. Vemos algumas crianças colocando suas mãos no vidro do carro (o que veremos na terceira sequência, são as marcas das mãos dessas crianças ou do jovem atropelado?). Entre as mulheres a discussão é se vão ou não à inauguração da piscina de uma das amigas, a piscina tem forma de “L maiúsculo”. Logo ouvimos um som de tilintar de vidros, trata-se dos pirex que Verô coloca dentro de seu carro (que momentos mais tarde a faxineira da casa de Verô irá verificar que espatifaram com a batida que ocorrera). Alguns carros estão parados mas já ligados, o som do escapamento cria um clima de tensão. Diferentemente dos jovens da primeira sequência que desviam dos carros que passam na estrada, as personagens dessa segunda sequência os ocupam. Alguns sons de trovões também já se mostram presentes. Até o momento a banda sonora é composta por vozes agudas de crianças insistentes, a presença em definição do corpo das vozes das mulheres, sons diegéticos das ações proferidas pelas personagens, o som do escapamento dos carros (aparentemente a essa altura todos já ligados), o tilintar de vidros (pirex, pratos), sons de trovões esparsos e sons do ambiente de mata seca (podemos intuir pela coloração da natureza bege desfocada no fundo dos enquadramentos). Somado tem-se, não mesmo importante, o conteúdo semântico verbal da fala das mulheres.

Uma amiga diz a Verô que seu novo cabelo loiro ficou bonito, o tom amarelado a realça. Verô tem um porém, “sim, o chato é que sai com o cloro”.

A terceira sequência é inaugurada após o fechamento da porta do carro de Verô que, em elipse, somos transportados para dentro do mesmo, que agora segue em movimento por uma estrada de terra. Vemos no canto esquerdo do quadro aquela mesma vala de concreto que os jovens brincavam na primeira sequência. Uma presença radical marca o som: música diegética (o que saberemos instantes depois quando Verô liga o carro e percebemos que o som para e volta, ele emana do rádio do veículo) acompanha Verô, trata-se da canção “Soley, Soley” da banda escocesa Middle of The Road. Ouvimos os sons diegéticos do movimento do carro (em uma espécie de bolha ressonando frequências graves) em estrada de terra e o som de um telefone celular começa a tocar. Interessante lembrar que esse som “pedrinhas batendo no pneu do carro” é uma lembrança biográfica de Lucrecia, como consta no livro de Natalia Christofoletti Barrenha (2013, p. 180-181). No momento em que corta para um plano de perfil de Verô dirigindo o carro, ela vira para trás para atender o telefone. É quando tem-se o brusco solavanco no carro e ela bate a cabeça no teto, atropelou algo. O carro morre. A música aumenta significativamente de intensidade, uma música pop cantada em um inglês que destoa completamente do clima tenso que agora se instaura.

No momento em que tem-se a ausência da vocalista feminina na música, Verô olha pelo espelho retrovisor lateral do veículo, ouvimos suas respirações profundas e ela realiza um movimento com as mãos como quem vai abrir a porta e sair. Mas hesita. A vocalista volta a cantar. Verô coloca seus óculos escuros de volta, liga o carro que havia morrido, momento que temos a certeza de que a música é diegética. Volta a dirigir e posteriormente desliga o rádio (a situação ficou tensa demais?). Em plano da traseira do veículo vemos um objeto estendido no chão.

Assim como nunca chegamos a ver Bunny Lake no começo do filme de Preminger, nunca chegamos a ver o que de fato Verô atropelou, se foi um cachorro ou um jovem.

Verô continua dirigindo o veículo até parar na beira de uma bifurcação (a mesma que aparece depois quando Verô está no banco de trás do carro de Josefina e bombeiros fazem uma busca por um suposto corpo?). Ela, em estado de choque, abre rapidamente a porte e sai. Ao abrir a porta, tem-se uma radical passagem e alteração de ambiente acústico. Como se tivéssemos tirado cera do ouvido e passássemos a escutar “mais”. Os sons de fora, das cigarras, dos pássaros ao longe, do ambiente vasto da beira da estrada contamina o espaço privado do carro de Verô. Ela sai, a câmera permanece a enquadrando sem cabeça. Escutamos sons de trovões agora mais intensos. Começa a chover, as gotas são grosas e espessas. Em corte seco de imagem tem-se a cartela com o nome do filme “La Mujer Sin Cabeza”.

A partir dessa sequência o filme passa a se desenvolver tendo como fio condutor o acidente, o atropelamento. Verô entra em estado psicológico alterado, nos parece. Seus familiares e amigos (pares de classe) tentam a todo momento a confortar dizendo que foi apenas um susto. Porém, como já comentado brevemente, um jovem que trabalhava num armazém de vasos na beira da estrada está desaparecido. Num outro momento vemos um grupo de bombeiros fazendo buscas na região da estrada por um suposto corpo que está entupindo o esgoto. Josefina, que dirige o carro, aborda um ciclista na estrada (um outro de classe), abre a janela e o questiona “o que aconteceu? O senhor diz que “alguma coisa entupiu o esgoto, pode ser uma pessoa ou um cachorro”. Pode-se dizer que essas duas situações são as que mais se aproximam de uma reposta do que de fato aconteceu. O filme é concluído com Verô se certificando que ninguém havia se hospedado no hotel na noite do acidente (hotel o qual ela é vista realizando um pernoite no início do filme e que inclusive tem uma relação sexual com Juan Manual também ambiguamente colocada no filme). Nunca saberemos o que Verô atropelou, Lucrecia diz que uma vez uma amiga lhe escreveu um poema que dizia, “Sabe quem guarda muito bem um segredo? Quem o esquece”5.

Conclusão

Se no filme analisado de Lucrecia Martel algumas sonoridades estão conectadas à configurações de mise-en-scène já efetuadas pelos realizadores europeus, ao mesmo tempo, dialeticamente, apontam para outro uso. Algumas das principais características de mise-en-scène nos filmes de Preminger, como a proeminência do ator, a centralidade da voz, a exploração da totalidade do espaço filmado, montagem transparente, aparecem com força, porém resignificados no filme de Martel. Se os corpos das personagens em Bunny Lake Desapareceu se inserem nos limites fornecidos pelo enquadramento, em A Mulher Sem Cabeça são os enquadramentos que tentam acompanhar (ou negar) o movimento dos corpos. Som e imagem deixam de ser elementos organizadores de diegese para serem por ela criados e influenciados.

A mise-en-scène em Martel está imersa no mundo diegético, ao passo que em Preminger ela se coloca distanciada, no exercício de ordenar aquele ‘outro-mundo-criado-pela-ficção’ para o deleite do espectador. O que todavia não coloca-se como regime de simples oposição. Se as relações causais são rarefeitas em A Mulher sem Cabeça, pode-se notar que Preminger já havia testado um intenso teor de ambiguidade em Bunny Lake Desapareceu. Ao invés de suprimir totalmente a presença de Bunny Lake no início do filme, Preminger insere um sem número de pistas (falsas ?) que evocam a presença da criança, nos deixando em dúvida sobre sua própria existência.

Deve-se pontuar as possibilidades tecnológicas de captação, edição e reprodução do som que tornam possíveis um som tal como presente no filme de Martel. Gravado em som direto, diferentemente da dublagem em Bunny Lake, e editado em formato digital não linear, o filme argentino e o som no cinema realizado a partir dos anos 1990, pôde alcançar características que nunca foram imaginadas pelos críticos franceses na década de 1950-1960.

A materialização sonora de mise en scène pôde, através das tecnologias digitais, alcançar níveis de detalhamento sonoro muito mais complexos do que antes. Se antes a banda sonora dos filmes era restrita a algumas poucas pistas em que se destacava um ou outro ruído pontual, a voz e a música (não maioria das vezes não diegética), na guinada que a manipulação digital do som trouxe para o cinema, o som dos filmes se complexificou.

Nos interessa, assim, a investigação de filmes que venham a tensionar o estatuto de mise en scène, seja mais conectado às suas acepções clássicas ou mergulhadas em configurações do contemporâneo. Que tipos de espaços são sugeridos num cinema contemporâneo e como eles se relacionam com os demais elementos do filme? Podemos pensar em filmes que sugerem uma espacialidade ampliada, que ocupam não somente o que é visto em quadro mas o que está ao seu redor? Como criar e representar espaços que nunca serão vistos em sua totalidade mas que tem relação de pertencimento para com a diegese? Entre os realizadores e filmes citados ao longo deste texto, podemos sugerir uma forte conexão entre a criação de espaços e mise en scène e o som.

Notas de Rodapé

-

- Entre alguns pesquisadores que se detiveram sobre os filmes de Lucrecia Martel podemos citar Fernando Morais da Costa (“Pode-se dizer que há algo como um hiperrealismo sonoro no cinema argentino?”, publicado na Revista Ciberlegenda, 2011), Natália Christofoletti Barrenha (“A Experiência do Cinema de Lucrecia Martel”, livro publicado em 2014, apartir da sua dissertação de mestrado apresentada na Unicamp em 2012), Erly Vieira Jr. (“Texturas Sonoras de um Mundo em Imersão”, ensaio publicado no catálogo da mostra Sonoridade Cinema, Caixa Cultural, 2015), Damyler Cunha (“O Som e as suas dimensões concretas e subjetivas nos filmes de Lucrecia Martel”, dissertação de mestrado apresentada na ECA/USP em 2013 e “Cinema para os Ouvidos: pequenas subversões sonoras nos filmes de Lucrecia Martel”, artigo publicado no catálogo da mostra Sonoridade Cinema, Caixa Cultural, 2015).

- Em 2006, na França foi publicado um livro de Jacques Aumont intitulado “Le cinéma et la mise en scène”. Foi publicado em Portugal em 2008 traduzido para “O cinema e a encenação”. Então quando nos referimos a encenação, estamos nos referindo à mise en scène.

- Guido Berenblum é creditado em A Mulher Sem Cabeça como “director de sonido”, ele é responsável pela coordenação do todo som do filme, além de ter sido também responsável pela captação de som.

- Fenômeno da música que se refere ao tempo que um som demora para se tornar inaudível a partir do momento em que ele deixa de ser executado.

- In http://revistacinetica.com.br/home/entrevista-com-lucrecia-martel/