USINA: Gostaríamos de começar a conversa com algo que você disse em outra entrevista: “A identidade indígena não é simples. São várias tradições, um palco extremamente complexo de interações sociais, costumes, habilidades e práticas que passeiam por todas as esferas possíveis e inimagináveis. Tais relações vão da ponta da teia da ancestralidade até ao último alcance da nano tecnologia”. No seu trabalho de artista visual, como você vê a relação entre diferentes temporalidades?

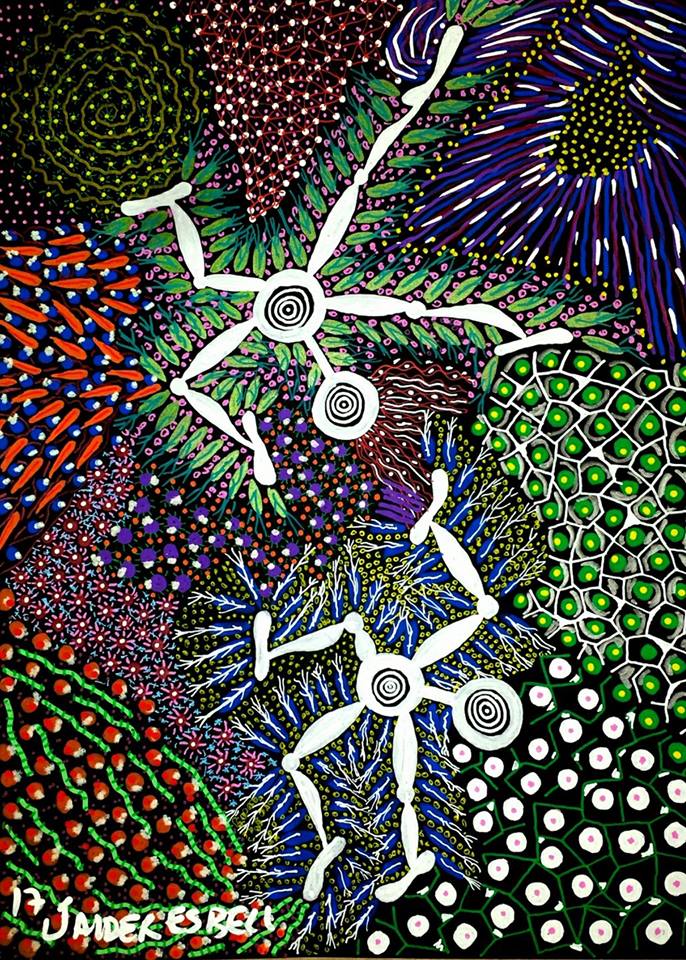

JAIDER: Eu não sou um artista visual. Eu busco ser um artista que busca romper a visualidade a partir dela mesma indo além. Meu trabalho, no todo, é projetado para estar na alma de quem esteja próximo. Estar próximo é como também buscar algo além da mera visualidade, é para alguém que compreende e aceita a existência de camadas distintas de sentidos e dimensões extrapoladas, algo que nos deixe realmente com a sensação de perda de controle como estar em um não-lugar, sentir não-imagem, não achar tempo/espaço, não encontrar a forma. É não buscar categoria, não receber classificação, não caber em conclusão, não repousar em compreensão. Me expresso em minha máxima capacidade de exteriorização e me fundamento fortemente no invisível, no não palpável, no além das coisas materiais e conceituais que a ciência e ou a literatura ilustram até então.

USINA:Como foi o processo de saída da Terra Indígena Raposa Serra do Sol para a cidade? Qual foi o motivo da mudança? Como é a experiência como indígena na cidade?

JAIDER: Tudo foi uma estratégia, caso pensado. Quando me descobri artista ainda na infância, morando na nossa casa que hoje é parte da reserva indígena, sabia que só uma boa estratégia me faria alcançar a chance de me expressar artisticamente. Deixei a região aos 18 anos com ensino médio concluído e fui para a cidade para fazer parte. Normandia [em Roraima] e minha realidade não me ofereciam condições para eu fazer o que pretendia. Eu precisava de estrutura mínima, fui pra cidade para continuar a jornada que envolvia ter um trabalho e um salário. Vir para a cidade foi uma decisão assertiva pois o novo ambiente me desafiou e pude corresponder com elegância. Arrumei um trabalho e logo em seguida concurso público para uma estatal e tive de fato, uma carreira técnica e um ótimo salário para construir a base estrutural. Em meu caso específico, o foco e a determinação me fizeram ter acesso aos sistemas urbanos e nele me fiz fazer parte. Ser indígena na cidade é descobrir-se nos muitos que já estão lá desde sempre, pois antes de ser cidade, esse mesmo espaço já foi uma grande aldeia. Importante ressaltar que fico como desvio padrão na realidade estatística das experiências gerais dos indígenas em ambiente urbano.

USINA: Qual a sua relação enquanto artista com o seu povo, os Macuxi? Existe uma responsabilidade envolvida em usar elementos da cosmologia do seu grupo para obras que circulam nacionalmente? Como atualizar a ancestralidade na contemporaneidade?

JAIDER: Eu sou visto com perplexidade pois consigo levar os Makuxi muito além do nacional. Sim, total responsabilidade em ter que representar, apresentar e, sobretudo, desromantizar a nós mesmos. A representação é intrínseca. Reunindo muito de algo impensável para um indígena, inevitavelmente sou rodeado de fãs, curiosos, mestres e mestras que se abrem para mim na expectativa de me ajudar a entender mais a própria cultura e mostrá-la ao mundo. O povo Makuxi é um povo guerreiro e muito habilidoso na política. Não é oficial, mas os Makuxi e outros povos vizinhos tiveram contato com europeus antes mesmo que os povos do litoral fossem contatados pelos portugueses. Entre as pessoas Makuxi tem sim os que não comungam com minha exposição, geralmente “lideranças” e outros atores influenciados ou sem muito compromisso com o grande contexto. Tem quem me inveje e tenta me aniquilar com feitiços e etc. Isso é mesmo nossa cultura, somos assim entre nós. Eu estou firme no meu posicionamento e balizo minha ação em: é crime? É ético? Transgrido o sagrado e ofendo? Se nada disso é sentido, nada há de errado. Por fim, sou artista, algo novo entre a gente. Mas tenho a força e acredito saber suficiente para tranquilizá-los alertando que a arte é maior que nossos viciados valores modernos e que a arte não deve pedir autorização a ninguém para ser-se. Assim, reúno e expresso uma arte mais completa possível e como arte, envolve os críticos em seus próprios discursos e geralmente eles se perdem em suas certezas e a transformação acontece.

USINA: Muita gente acha que a autoria individual é contraditória com modos de produção coletivos indígenas. Na verdade, a questão nos parece mais complicada. Qual o lugar da invenção do artista em meio a cultura de um povo?

JAIDER:Preciso saber se você concorda como essas pessoas e se também achas que conhece “o modo de produção coletiva dos indígenas”. Pois estamos falando de arte e deves saber que não existe arte sem a figura do artista. Não vou entrar em discussão sobre arte-artefato. Eu sou desse tempo, o agora, e vejo os indígenas de hoje e vejo que eles não tem muito futuro se insistirem em resistência sem avanço. Teorias antropológicas clássicas da estagnação e visão comum romanceada sobre o nativo não cabem mais em nosso mundo. Se eu não tivesse assinado minhas obras, você nem teria a chance de fazer esta entrevista pois eu estaria diluído em invisibilidade. Os Makuxi são muito bons em política e em estratégias. Eu não sou uma criação de mim mesmo, eu sou fruto de uma trajetória de movimento e penso aberto desde sempre. Vejo com clareza que as fronteiras existem mas para mim elas se abaixam me pedindo para eu passar pois parece uma necessidade geral essa vontade-curiosidade de se ter acesso aos “índios”. O lugar da invenção do artista em meio a cultura de um povo, talvez seja por em questionamento as próprias ideias de povo e cultura. De todo modo e para além de nossas ideias de controle está o fato de que; quando vou a Paris falar de arte, por exemplo, a inteireza Makuxi vai junto, pois eu não vou falar de Makuxi, embora seja um deles. Eu saio para ir além e a aldeia nunca sai de mim, ela se faz em outro ambiente, em tudo. Eu vou fazer e socializar arte, a mais completa e bem exposta possível pois é simplesmente isso o que acontece. A partir do meu trabalho assinado e transcendente, muitos Makuxi já se olharam criticamente e certamente estão em atualização de valores, ou ao menos bastante incomodados, o que é pra estar mesmo.

USINA: Você poderia nos falar mais sobre o conceito de “arte indígena contemporânea”? Como você enxerga a inserção dos artistas indígenas no cenário atual da arte?

JAIDER: A arte indígena contemporânea é tudo o que sempre se negou ou sempre não se aceitou, é a nova realidade não mais sujeita a entendimento, mas totalmente madura para o consumo de todos, especialmente dos próprios indígenas. É importante pensar que a arte, nesse grande contexto, remete e bebe muito do conceito europeu e vaza pela falta de suporte limitante na grande contemporaneidade. Há indicadores que defendo ter na conjuntura do conceito-chave. Inserção e arte indígena contemporânea estão mesmo juntos, mas busco deslocá-lo para o recorte espacial do termo enquanto origem e fluxo, logo, busco vê-los no grande mundo compondo o desfio de fazer-se pleno em sua intenção maior e mais urgente. Dar vazão ao existir pleno dos seus artistas eis a arte indígena contemporânea que não é sem uma base, um compromisso, um pertencer em duas frentes com o povo. Muitos indígenas não conseguem fazer parte desse existir e mesmo passam a existir na cota de fora, ou excludente que também faz parte da arte maior. Importante aceitar que o “cenário da arte” está além dele mesmo, pois nesse argumentar está a ideia de uma centralização o que eu nunca acreditei de fato. Tem arte para todos os lados e modos de inserção também acontecem para além de nosso controle.

USINA: Como são os encontros na sua Galeria de Arte Indígena Contemporânea em Boa Vista? É um lugar de apresentação das obras individuais ou também de produção coletiva?

JAIDER: É um espaço de coletividade em construção. A ideia é provocar o autoconhecimento e resistir ao desejo de reprodução dos modelos clássicos já experimentados, com arte. A galeria oferece espaço de interação coletiva e tem obras de arte assinadas individualmente e obras de grupos definidos. Trabalhamos o conceito de coletividade e não de coletivo. É um lugar que pretende se tornar um ponto de encontro, um ponto de referência e dispersão dos mostráveis que temos para exibir.

USINA: As redes sociais são ferramentas importantes na divulgação do seu trabalho? Você acha que as novas tecnologias permitem um maior diálogo entre indígenas e não-indígenas?

JAIDER: Sem o facebook eu realmente não seria o Jaider Esbell tal como sou em matéria de alcance global. Diálogo entre indígenas e não-indígenas de fato, ainda não aconteceu a ponto de satisfazer. Eu percebo que, no geral, as pessoas não usam minimamente focadas os recursos bons das novas mídias. Há sim uma mútua exposição e até um acirramento de conflitos, inclusive e especialmente entre os próprios indígenas. Diálogo construtivo visível ainda é muito pouco em relação à capacidade transformadora das redes em sendo bem usadas. Essa questão não é simples ou simplória, ele me chega carregada de possibilidade e eu pretendo ser o mais fiel possível às minhas percepções. De fato há um abismo entre os mundos ainda e pontes t entam ser construídas mas ainda faltam suportes básicos para o lastro sólido do diálogo. Com a arte, por exemplo, podemos pular mais alto, ser vistos mais longe, mais dentro, ou mais fora que a política pura e simples. A arte tem furado os cercos dos apartaides e protecionismos e forçado uma nudez de consciência ainda não percebida antes.

USINA: O seu trabalho entitulado It Was Amazon tem o título em inglês se referindo a Amazônia no passado, todo nas cores preto e branco, com contrastes marcados. Em uma das telas a palavra “Progresso” aparece em destaque. Qual o papel que a arte indígena pode ter para influenciar as decisões políticas que regem as mudanças atuais na Amazônia?

JAIDER: Nunca influenciará as decisões políticas se nunca alcançarmos a indignação das pessoas, dos eleitores que são os alçadores dos políticos aos seus postos. A exposição é um convite para cada pessoa, um chamado a uma auto consciência até se chegar ao ponto de não mais aceitar os desmandos da política partidária, a operadora global, nos locais. Embora eu seja da Amazônia e seja Makuxi, eu sou antes, artista e estou no mundo pois estou nas redes. A exposição é para cada ser vivo que reivindica a condição de ser humano. Por isso ela é em inglês e por todas as óbvias razões ela vem no passado e em preto e branco. Só influenciará quando a força da arte atuar no coração dos grandes caciques que negociam com o grande capital, por exemplo, os recursos naturais, pois isso existem sim as corrupções internas. Quando fizer o efeito anticorrupção que se espera fazer em cada indivíduo comum, talvez. A coleção de fato não é para o governo, é substância para o povo fazer um outro tipo de governo.

USINA: Você deu aulas de Artes e Antropologia no Pitzer College. Como foi a sua experiência no Estados Unidos? Qual a diferença que você vê do movimento indígena e dos artistas indígenas de lá para o Brasil?

JAIDER: As semelhanças talvez facilitem as nossas vidas. São também seres incompreendidos, também são seres felizes e doentes de tristeza profunda. São realidades continuadas. Do Alasca à extrema Argentina só uma leitura pode ser feita; é cruel e muito injusta a guerra nada fria em que vivemos. Perceber leituras da ótica capitalista é possível, na conjuntura há índios “milionários”, índios “homeless”. Há reservas de fato e espaços nunca aceitos como casa, pois são terras impróprias e eles foram obrigados a ficar lá ou seriam extintos. Para a nossa realidade, é a mesma coisa, mas diferente. Não está bom não, pode sim melhorar para todos.

USINA: Frente aos movimentos indígenas, que cada vez mais reivindicam protagonismo e lugar de fala autônomo, quais as possibilidades de interlocução com a academia e com a antropologia?

JAIDER: A academia, portanto a antropologia bem como os demais operadores dos indígenas – vamos usar esse termo – estão em estado de vigília. Se não estão, deveriam. Quando um indígena estuda arte numa faculdade ou faz o curso de antropologia, por exemplo, ele está automaticamente impregnado de um pensamento moldado ou pelo menos foi fortemente convidado a um adestramento sistemático do modo de pensar, compreender e projetar as coisas. Mas ele tem uma saída, pois ele sempre será indígena. A nossa ideia de educação, mesmo a superior e dita diferenciada ainda está muito aquém de ser, de fato, libertadora. Os movimentos tendem a seguir o fluxo lógico do que se resiste em discursos. A academia precisa ver isso o quanto antes e mirar seus esforços não mais em uma ideia de explicação ou conclusão, ou mesmo tradução do que seja isso tudo. Alguns novos doutores e intelectuais honoris causa já conseguem perceber o novo universo inevitável e têm estado à dianteira em publicações e falas públicas para o novo papel que se exige deles mesmos. Pois se os indígenas precisam se reinventar, os que disso diziam entender estão ainda mais defasados.

USINA: Você disse em uma entrevista que: “Já no Maranhão, por exemplo, encontrei uma tribo de índios aparentemente “descaracterizados” na fisionomia, índios brancos, loiros, com uma espiritualidade e uma religião bastante sincrética, misturando vários elementos da cultura afro.” Como você vê essa questão da mistura e das diferentes possibilidades de ser índio hoje em dia?

JAIDER: Eu enquanto artista e um curioso da cultura como algo vivo e dinâmico, acho fantástico esse alongamento do termo-arcabouço e sua aplicabilidade no reivindicar coletivo e individual de uma identidade indígena. Arisco pensar que a busca por uma identidade aparentemente tardia não está fora da conjuntura maior que nosso país teve quando percebeu-se a grande chance de sair triunfante de uma indivisibilidade imposta por força aos nativos, desde sempre. Durante a invisibilidade os contatos e colonizações continuaram e como volto a dizer cultura é algo vivo, dinâmico mas prescinde uma raiz. Eis o floreio dos matizes e contrastes da grande aldeia reivindicatória. Importante você ler que a minha imagem causa neles, do nordeste especialmente, uma espécie de auto depreciação, momentânea talvez, de se verem indígenas sim, mas aparentemente muito longe de uma ideia (equivocada) de pureza. A compleição do “índio verdadeiro da Amazônia” cai com peso estrangulador sobre os ombros dos povos tão mesclados. Já ouvi deles mesmo a seguinte sentença: – vejam, esse sim é índio de verdade. Nós? Veja nossas peles pálidas. A midiatização do indígena idealizado em beleza e formosura é muito forte e demorará um bom tempo para ver que há índios de todas as cores e formatos e que talvez o reivindicar a identidade indígena seja uma forma de ao menos ser visto, mesmo como desnecessário, para não estar de fato no lindo dos inexistentes.

USINA: Sobre a possibilidade de passar “descaracterizado” pela cidade, como é a sua escolha em relação a isso quando circula por centros urbanos?

JAIDER: Sempre me chamam de boliviano, mesmo na Amazônia brasileira. Eu sempre fui índio e lido muito bem com isso. Vou passando e se alguém sinaliza uma abordagem eu estimulo marcando o ritmo de minha reação. De fato minha face nunca me deixou estar imperceptível. Esse é o meu caso específico, o que não é um reflexo da maioria das experiências cotidianas, pois não são nada glamorosas, tampouco a minha.