Como funciona autogestão? Dá para produzir sem ninguém mandando? Ou vira tudo uma bagunça, um jogo de empurra, uma terra de ninguém?

Na Escola de Desenho Industrial da UERJ, a Esdi, já faz um ano que estamos experimentando com autogestão. Em meio a uma grande mobilização contra o desmonte da universidade pública, em 2016 assumiu a direção da escola Zoy Anastassakis, disposta a enfrentar com leveza todo tipo de inércia e esterilidade para reinventar o ensino público. Conhecendo uma iniciativa que minhas amigas Roberta Guizan e Carolina Secco tinham no ateliê coletivo Casa 248 – de abrir a casa e suas máquinas, ferramentas e materiais para pessoas de fora usarem e esse uso coletivo ser auto-organizado – a Zoy fez o convite de começarem um sistema assim na antiga oficina gráfica da Esdi.

O espaço, que algumas décadas antes conhecera a glória de ser uma oficina tipográfica toda equipada, parecia agora uma ruína anacrônica e estava abandonado ao mofo. A gente logo se pôs a varrer, abrir janelas e incensar, e nisso foi amor à primeira vista com uma aluna que também acredita que o fazer material é uma delícia. Sempre que alguém queria usar a oficina, essa Daniela Tinoco se incumbia de enfrentar a burocracia para pegar a chave e abrir a porta, e se punha também a defender a iniciativa com cada aluno e professor que encontrava. Sem isso, a oficina não ia abrir, ou, quando abrisse, algum desentendimento com a escola ia fazer ela fechar. Simples assim.

Batizamos o projeto de Colaboratório. Chamamos nosso pequeno grupo de “zeladores” do espaço, combinando de nos reunir ali toda 4ª-feira, e trouxemos nossos materiais e impressoras. Essas impressoras eu tinha descoberto uma adaptação no sistema de tinta que me deixa livre do monopólio de cartuchos da fabricante, o que torna a impressão baratíssima. Tendo esse meio de produção sofisticado e econômico, eu queria partilhá-lo, tanto para que me ajudassem a desenvolvê-lo e consertá-lo, quanto porque acredito no poder da publicação impressa e da sua democratização.

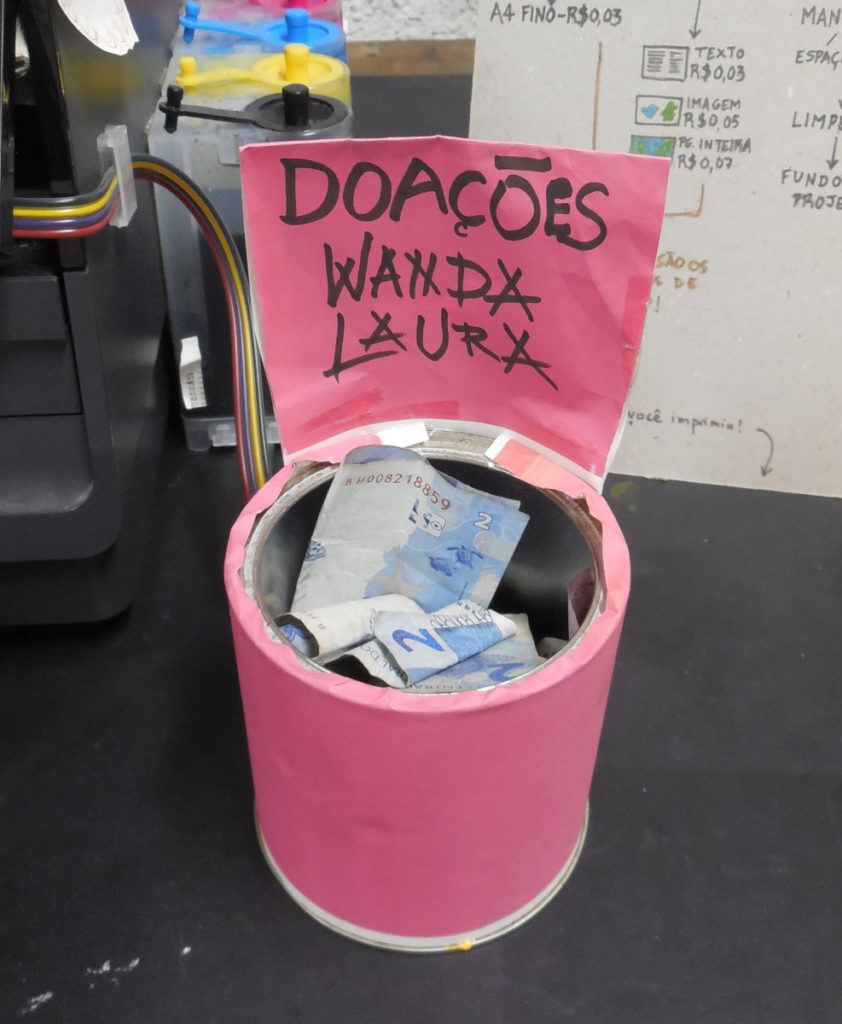

Para que as pessoas pudessem imprimir durante a nossa ausência, ou simplesmente sem nos atazanar a vida, apostamos na ideia de “autoatendimento”. Copiando a “cantina colaborativa” da escola – uma mesa com potes de comida, avisos de preço e potes de dinheiro para que cada pessoa pague e se sirva sozinha – colocamos uma plaquinha ao lado da impressora dispondo os custos da impressão, e um potinho para dinheiro na frente.

Abrimos o Colaboratório assim, e logo foi surgindo um fluxo crescente de frequentadores mais ou menos cientes do caráter voluntário do projeto e da necessidade que temos de envolvimento de mais pessoas. Quando voltávamos a nos reunir, na 4ª feira seguinte, era sempre uma surpresa enfrentar os resultados do uso autônomo. Sempre havia folhas soltas pelo espaço; a gaveta de papéis estava um caos; as ferramentas (tesoura, cola, estilete) pelas mesas; restos pelo chão… Nós arrumávamos tudo, varríamos, resmungávamos, fazíamos piada sobre a bagunça e nos púnhamos a pensar: como construir aos poucos um processo coletivo sustentável, uma cultura tanto de uso como de cuidado do espaço e desses meios de produção?

1. pela arquitetura

Resolver a bagunça das gavetas de papéis foi uma lição que a gente está sempre citando. Essas gavetas sempre ficavam um caos, simplesmente porque é difícil que pilhas de folhas, de diferentes tipos, uma ao lado da outra, se mantenham organizadas. Mesmo que muitas pessoas tenham boa-vontade, arrumar é demorado e basta um desavisado para pôr tudo a perder, porque depois que desarrumou um pouco, ninguém consegue usar sem provocar mais caos e a coisa toda degringola.

Este é um caso simples, mas típico, de algo que parece impossível de receber uso coletivo sem se desorganizar a ponto de tudo se perder e se estragar. Mesmo colocando sinalizações, avisos na gaveta indicando onde deveria ir o quê, passava uma semana e ela era uma zona. Até que um dia eu cheguei à conclusão de que o problema não era tanto a boa-vontade das pessoas, o problema era a gaveta em si. Só de ela abrir e fechar, os papéis escorregavam e se misturavam. Com pouco uso, ela rapidamente parecia não ter ordem nenhuma pretendida. Por isso, a arrumação era infrutífera e, pior, não se fazia perceber. Observando a maneira distraída com que as pessoas largavam ali as folhas, comecei a me perguntar: como arquitetar o móvel de forma a conduzir essas apressadas interações a uma organização geral?

E se a gaveta tivesse divisórias fixas, que segurassem as folhas no lugar? Se as categorias de papel a classificar fossem mais simples e inconfundíveis? Experimentei pegar uns papelões, e improvisei umas divisórias internas. E rolou. Os papéis “pararam de sair” das divisórias; semana seguinte, empilhadinhos.

A questão era que o equipamento não fora arquitetado para aquelas pilhas de papel. Se num uso pontual ele podia servir, ao aumentar a intensidade do uso – seja por mais pessoas, seja simplesmente por mais pressa no manuseio das gavetas – ele não conseguia manter a ordem e a qualidade dos materiais armazenados.

Pois bem, volto à Esdi e estamos todos amontoados numa bancada só, nos empurrando e pedindo licença para acessarmos três impressoras juntas. As plaquinhas com instruções disputam a mesa com computadores e resmas de papel, e tudo cada dia está numa posição e vive se perdendo pela oficina afora. Parece impossível haver uso coletivo dessa bancada sem ela virar uma bagunça e as coisas se perderem. Mas o que aprendemos com a gaveta? Basta insistir em rearrumar algo que sempre se desorganiza? Isso é “retrabalho”, ficar perdendo tempo e atenção para refazer algo que não pára de se desfazer.

Não faz mais sentido observar e entender as dinâmicas de uso, para arquitetar uma disposição das bancadas e dos equipamentos mais funcional? Sem as divisórias na gaveta, como também sem uma bancada bem projetada – isto é, sem uma arquitetura do espaço e dos equipamentos adaptada aos fluxos de uso – a auto-organização demanda muito retrabalho, todo uso desorganiza o espaço e precisa ser acompanhado de uma dedicação à manutenção.

2. isto É um cachimbo

Outra bagunça que sempre encontrávamos eram os materiais e ferramentas, que nunca voltavam para as estantes certas. Mas, vejam só, mesmo se alguém chegava com muita dedicação, ao ver a estante vazia não era claro onde cada coisa devia ir. Era preciso então que a pessoa parasse o que estava fazendo e ousasse projetar uma arrumação nova; não apenas guardasse as coisas mas refletisse e tomasse decisões. Pior, a cada novo uso a organização antiga não deixava rastros, seja para orientar, seja simplesmente para evidenciar um cuidado. Isso é crucial.

Um dia alguém encasquetou de resolver a estante de uma vez por todas. E saiu colando legendas nas prateleiras, de onde deveria ir o quê. De repente a estante estava toda etiquetada. Conclusão: você sabe que cada coisa tem seu lugar, e você sabe onde é esse lugar.

Quão pequeno não foi o esforço de criar essas etiquetas, comparado a tudo o que reclamamos antes. Mas a questão é que uma organização de objetos que parece autoevidente para uns pode passar desapercebida para outros. Não adianta produzir uma ordem para o coletivo se ela não é de compreensão comum. As pessoas precisam estar na mesma sintonia – falando a mesma língua, dançando no mesmo ritmo ou vai uma pisar no pé da outra.

E, de novo, pouco adianta produzir um ordenamento que não se enraíza no espaço, e ao primeiro uso se desmancha sem deixar rastros para serem percebidos próximas pessoas. É preciso então explicitar, registrar o “óbvio”: debaixo de uma pilha de pincéis e rolos, afixar a etiqueta: “pincéis e rolos”. Porque a etiqueta não sai dali, e mesmo com a prateleira vazia você sabe onde devem ir os pincéis, e que eles vão junto dos rolos.

Se você larga suas coisas num canto, chega outra pessoa e fica intrigada: “O que é isso?” – mas se você deixa em cima um recado… Ou se depois de muita frustração eu concluo que essa impressora está rasgando a impressão frente-verso, posso comentar com quem vejo mas no dia seguinte uma terceira pessoa vai aparecer, tentar imprimir e repetir a mesma frustração; já se eu deixo ali um recado… A situação muda: somos um organismo onde as informações sobre os objetos não se perdem, grudadas nesses corpos em circulação, mas ficam disponíveis ali, enraizadas no próprio objeto que é a encruzilhada de todos. Colando uma fala no objeto, no objeto que encontra a todos, ele fala: ele é autoexplicativo.

Então tentamos sempre deixar recados, em tudo. Isso é uma guilhotina, isso só funciona assim, isso guarda ali. A gente brinca que, se o Magritte deixasse um cachimbo no Colaboratório, alguém logo iria colar uma etiqueta embaixo: Isto é um cachimbo.

Para que muitas pessoas que não se encontram ajam organizadamente, e tomem consciência dessa coletividade em que se inserem, é necessário sempre deixar pegadas, recados, mensagens; haver muita comunicação em objetos independentes de pessoas específicas. Nesse sentido, talvez estarmos investigando uso coletivo e auto-organização justamente num espaço de produção gráfica seja nossa grande vantagem. Mesmo em outro tipo de oficina seriam necessários esses recursos visuais: sinalizações, murais interativos, instruções – peças gráficas que mediam o uso do espaço e dos objetos, e que por analogia com as interfaces dos programas de computador eu gosto de chamar de interfaces do espaço.

Pensando agora nas interfaces e na arquitetura, tiramos essa lição: ao encontrar a oficina toda bagunçada, havendo falhado a auto-organização, se imaginamos uma grande polarização – de um lado, nós perfeitos defendendo a ordem, do outro, uma turba de brutos, bagunceiros, alienados, inconsequentes (a lista de insultos é deliciosa) – perdemos o essencial: pode haver um problema estrutural em jogo. Mas se desenvolvemos uma arquitetura adaptada às intensidades de uso de cada equipamento, e se tornamos autoexplicativos a ordem, as informações, os procedimentos, podemos confluir as pequenas contribuições de cada pessoa até encontrar entre aqueles dois extremos uma força coletiva capaz de sustentar uma ordem muito maior do que o nosso pequeno grupo jamais poderia suportar.

3. pelo posicionamento

O projeto foi evoluindo assim, no autoatendimento anônimo, confiando na autonomia das pessoas. O espaço não tem câmeras, não tem fiscais, qualquer pessoa tem a liberdade de imprimir o que quiser, pagar o que quiser, e arrumar como bem entender; fica na consciência de cada um. Também o potinho de dinheiro está ali exposto, e qualquer um pode não só deixar de pagar, como pegar o dos outros.

E isso foi funcionando! Nunca tivemos problemas de roubo, e a participação vai lentamente crescendo. Isso porque, ao mesmo tempo que pedimos a participação e a autonomia das pessoas, nós marcamos uma posição radical.

Por um lado, a placa com o preço da impressão só dispõe os custos mínimos de reposição do material, de forma que qualquer contribuição a mais é doação voluntária. Todos os trabalhos dos “anfitriões” – desde repor papéis até consertar as máquinas – não são precificados naquele pagamento que se faz ao potinho. Ao pagar a impressão, você paga preços de custo como se comprasse diretamente do fornecedor, de forma que aquele pote é apenas o intermediário de uma grande compra coletiva. O custo da impressão fica por isso tanto baratíssimo como intrigante. Mesmo a pessoa com o orçamento mais limitado se vê ali pagando um pouco a mais, para ajudar o espaço. Esses poucos centavos a mais definem concretamente uma relação: a pessoa tem uma dívida que não pode ser quitada em dinheiro.

Ao mesmo tempo, nunca definimos quem são os “gestores”, o “núcleo decisório” ou qualquer autoridade. Mesmo os zeladores mais antigos ou mais assíduos não possuem prerrogativas para mandar em nada. Toda centralização de decisões e funções é problematizada; nunca empossamos nenhum cargo.

Essas duas posições que assumimos – precificar apenas os custos mínimos, e não empossar figuras de autoridade – definem uma forma econômica de não-acumulação de lucros ou poderes, e isso marca uma posição política. Sem um posicionamento claro quanto aos beneficiários de um sistema, não dá para falar em autogestão. Está certo, muitos processos coletivos fracassam por não conseguirem acolher e confluir a contribuição de cada pessoa. Mas se as pessoas não têm a intenção de retribuir, se elas acham que não cabe a elas arrumar sua bagunça, resolver os problemas, se organizar entre si… Não, só podemos ter uso coletivo organizado se o processo possui legitimidade.

4. pela definição

Mas não basta assumir esse posicionamento. Difícil descondicionar as pessoas da relação normal que elas têm com um espaço. Não basta termos princípios de horizontalidade e trabalho voluntário, entre nós, se ninguém percebe isso e age como se fôssemos uma gráfica normal. Volto na Esdi e alguém chega e me entrega um pendrive falando “me vê 300 cópias, quanto sai?” e eu respondo: isso não é uma gráfica!

E pintamos na entrada: Isso não é uma gráfica!!

Mas o que é isso? Ah, uma “gráfica” não é, não é uma empresa em que você manda fazerem. E a gente fica discutindo o que é. Palavras são sempre armadilhas e ninguém conhece uma autogestão, então não basta dizer “autogestão” para ser o que queremos. O que queremos?

Bem, se queremos participação coletiva precisamos que todos estejam afinados! Como no lance das etiquetas na estante. Uma ordem para a ação coletiva que não é apreendida por todos vai arrebentar. Um processo coletivo que depende de participação, mas em que essa retribuição é voluntária, só pode dar certo se conseguir se comunicar.

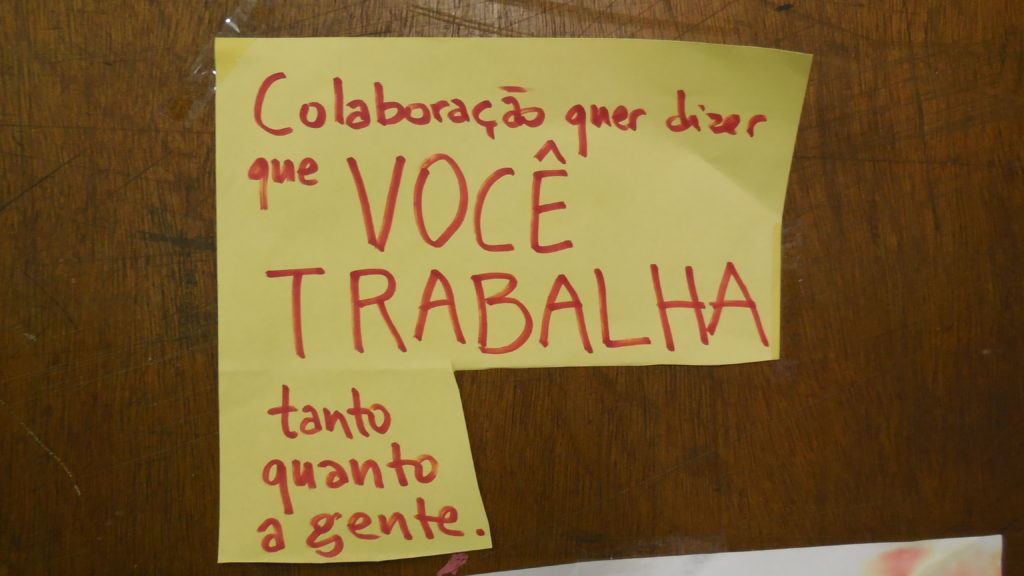

“Colaboratório” parecia perfeito mas logo passamos pela cena de alguém vir “colaborar” mandando a gente imprimir uma produção sua. Eu logo exclamei “Só te ajudo, só trabalho pra você, se você estiver aqui trabalhando tanto quanto eu!”. E percebendo que isso podia ser uma definição importante, colamos ela na entrada.

Colamos também uma longa explicação, um textão – que pouca gente lê – que explicita na verdade uma vagueza de definição. Não dá pra resumir? O que vocês querem aqui?

A gente sempre acha que a nossa ação é mais autoevidente do que ela é. Toda semana acontece de alguém explicar algo fundamental sobre a casa e perceber que isso não está descrito em lugar algum. Precisamos descrever mais, o que é invisível, apontar: isso é um cachimbo, um cachimbo assim assim; isso é uma autogestão, uma autogestão assim assim. Precisamos dessas palavras, dessas definições, para conseguirmos conversar.

O que somos?

Não somos uma grande teorização aplicada. Somos um desejo comum, uma recusa a muitos modelos, e uma aposta na experimentação. Um laboratório. A prática vai à frente, e contagia os corpos que ali transitam, livres de autoridades e lucros, espaço voluntário da vontade livre! E por vezes olhamos para trás e tentamos entender o rumo que a coisa foi tomando – fruto de tantos olhares e mãos – para aprender com isso, e decidir o passo seguinte. Quem somos nós? Arqueologia do Colaboratório: vamos dissecando as camadas de plaquinhas no espaço, que são o único constante em meio a fluxos amplos e intermitentes de pessoas tantas vezes anônimas. O que somos? Por que você deve ajudar? Por que você deve apostar nisso aqui também? Fazemos sentido? E por conta dessas urgências de comunicar, e ganhar a consciência coletiva – formar esse organismo sem fronteira demarcada mas vivo, organizado, atuante! O poder da massa, autogerida, anônima e sem líder, o mutirão de mãos fluindo num propósito comum… – para isso precisamos criar essa língua para trazer à luz as dobradiças, as articulações do monstro coletivo, da turba sem nome nem rei, para reforçá-las – com uma arquitetura coletiva, com uma rítmica social – nessa pequena nau de loucos que queremos zarpar e multiplicar pela cidade, uma frota de fragatas-gráficas verbalizando a realidade pessoal da cidadela surda-muda. Viralizar epicentros da média mídia jorrando consciência coletiva como formigueiros. É isso o que fazemos? É isso o que somos? Vamos, em poucas palavras! Não me venha com discursos ocos! Quero palavras que sejam palavras justas, como calças são bem justas e não deixam folga para um mal-entendido ou uma vagueza tediosa. Precisamos de definições. Precisamos da língua comum, uma língua que esclareça como pensar, ou melhor, como fazer! E nessas linhas eu procuro palavras e frases que vestem bem nos vestígios que tenho da nossa gráfica-utopia coletiva; colar no produto comum, a sua fala; fazer a experiência dizer.

Conforme fui escrevendo versões desse texto, quando mostrava às pessoas frequentemente elas notavam um pequeno caso que eu descrevera como regra exemplar. Veja andré, essa história da estante! Ou essa de querer sair de férias! As instruções permitem ser autodidata né? Você tem que falar mais do dinheiro! E na semana seguinte, ida à Esdi e novos problemas, eu recorria às soluções que os leitores defendiam.

Essa busca de definir o que acontece na autogestão é o único guia que esclarece as lições que a ação coletiva nos dá. Sem esse esforço reflexivo eu já fiquei muito frustrado, sem entender se tinha sucesso ou fracasso, o que era mais certo e o que era tiro no pé. Sempre preferimos só fazer e fazer, mãos à obra, mas sabemos muito pouco sobre democracia e temos às vezes que parar e tentar descrever: o que esses atos estão querendo dizer?

5. pela delegação

Então de volta: o que é autogestão? Que história é essa de não ter autoridade? Está certo, se há uma centralização de funções numa pessoa, mais do que tentar atenuá-la, a chave para a descentralização é fortalecer outras pessoas, que desequilibrem a concentração dos olhares num ponto só.

Pois é, autogestão não é automóvel: ela é feita de gente, são pessoas que a movem. Mas cada pessoa é uma pessoa – com uma história pessoal, uma personalidade, uma relação particular com o espaço – então cada pessoa precisa sentir individualmente, na sua prática cotidiana, que tem algo a contribuir, que sua autonomia é necessária, e que a autogestão precisa também que ela própria participe da organização.

É um trabalho de formiguinha. Todo dia, um pouquinho, um empurrãozinho, um exemplo. Sempre tentamos tornar os processos de gestão abertos, públicos. Fazemos reuniões ali mesmo na oficina e pedimos para quem quer que apareça para também falar. Não há bastidores, não há decisões escondidas: é tudo ali, e ficamos convidando e valorizando a ajuda dos outros.

Por exemplo, quando contamos o dinheiro do pote, mensalmente, e decidimos a compra de materiais: “Você me ajuda a contar essas moedas?” “Você pode ir comprar tinta pra não ser eu de novo?” “Olha só quanto papel gastamos! Como podemos tornar isso visível?”

Fazemos isso permanentemente: pedir ajuda, pedir conselho – além de dar ajuda e dar conselho sobre as produções gráficas das pessoas. De forma que o espaço tem essa cultura: cultura de troca, de orientação e de “improvise, resolva você mesmo, não precisa ter formação na área”. Valorizar a contribuição da pessoa, diferente que seja do que imaginávamos ser o certo. Incluir no processo a contribuição de todos é criar um trabalho coletivo feito uma colcha de retalhos, um vestido de muitas cores, muitas vozes, muitas mãos. Sempre tentar incluir cada pessoa é a lógica presente em todas as produções em que nos envolvemos: uma lógica que vê na delegação um objetivo em si, de incluir, de ensinar, de criar autonomia e de desenvolver como fazer tudo isso, mais do que simplesmente uma repartição de tarefas.

6. pelo ritmo

Mas já diz o ditado: delegar funciona, se quem delega trabalha também. Não basta querer distribuir as tarefas, precisamos arquitetar como. Quando nos oferecem ajuda, precisamos saber incluir quem quer contribuir.

Como fazer a gestão não ser algo distante das pessoas, mas algo público, em que todos são convidados a participar? Essa inclusão começa no encontro. Por exemplo, nós passamos um bom período sem dia fixo de arrumação do espaço, focados em nossas produções, e a gestão ia ao sabor da maré, centrada nas pessoas mais envolvidas. Novas pessoas apareciam, queriam retribuir, mas não sabiam como e iam embora. Havia, enfim, menos revezamento nas tarefas de gestão.

Com muita rotatividade de pessoas, deixar muito solto dissipa as forças: as pessoas que vêm ajudar ficam sozinhas, no espaço vazio ou com pessoas com outros objetivos.

Precisamos concentrar o calor humano da força coletiva do mutirão, canalizando essa energia num encontro periódico. Ao mesmo tempo, fortalecer esse espaço de decisão – a reunião aberta regular – para não deixar a abertura da gestão uma coisa intermitente, ao sabor da circulação de pessoas específicas.

Localizar no tempo e no espaço a gestão, para que ela possa ser acessada por todos, em vez de obedecer à disponibilidade e ao horário de uma ou outra pessoa em sua circulação.

Recentemente voltamos a fixar toda 4ª-feira como dia de “arrumação da casa” e todos que querem retribuir se programam para vir nesse dia. Eu assumi o trabalho de estar sempre presente esse dia para costurar as ajudas oferecidas num mesmo processo geral.

Curioso trabalho: reunir demandas que vão sendo identificadas, divulgá-las e recolher conselhos até projetar uma solução, para nesses dias de arrumação receber os voluntários mais variados, com diferentes idades, interesses, intimidades, e daí aprender a subdividir o trabalho, criar um ritmo produtivo não-impositivo que absorva seu interesse; jogar com as pessoas, com pessoas específicas. Cada uma é uma relação, caramba! Delegar, convidar, ensinar, valorizar, ouvir, criticar, resolver briga, se desculpar; como fazer essa dança alegre que abre os olhos e é leve? E para cada pessoa é uma? Curioso aprendizado…

7. pela publicação

Orientando as ajudas oferecidas em cada 4ª-feira para o mesmo rumo comum, percebi que muito da função que eu cumpria era porque eu era um centro de informação.

“Ei, esta impressora pifou a cabeça, tem alguma parada funcionando?” – “Aí, nós temos dinheiro para comprar papel pólen?” – “Oi, eu vim ajudar, o que tem pra fazer?”. Tentando organizar essas três categorias de informações – inventário de peças de impressora, finanças, pendências – elas foram evoluindo de anotações esparsas para formarem “murais interativos” (de cortiça e tachinhas) que qualquer pessoa pode consultar e atualizar. Como quando falávamos de pregar recados no cachimbo, estas são informações que precisam estar não na pessoa (eu) que circula e tem diferentes intimidades, mas na encruzilhada das pessoas, no espaço que a todos recebe por igual.

O mais arrumado foi esse quadro de “você pode ajudar!” numa parede, listando tarefas, que pode servir para qualquer um. Parece um bom avanço para a autogestão.

Mas o mais difícil é o painel do dinheiro. Repetidamente criamos murais de prestação de contas, mas de nada adianta expôr números sem interpretá-los. O que significam essas compras de papéis, ou essa quantia arrecadada? Temos sobra ou falta de dinheiro? Nesse ponto a gestão não consegue ser de conhecimento comum, e, por isso, à parte receber conselhos, pouco pode descentralizar.

Vamos engatinhando. Quem decide se devemos ou não subir os preços de impressão? Devíamos com eles remunerar alguém? Quem vai decidir, tomar uma decisão bem embasada na experiência passada, e levando em conta tudo que isso envolve? Engatinhamos em acolher ajuda para essa função, mas o caminho sempre passa por expôr melhor as informações.

Porque expô-las requer defini-las, sistematizá-las; e esse é o processo de tomar consciência: publicar não é um movimento só para fora, é um movimento para dentro também. Autoconhecimento. Somente publicando, somente distribuindo as informações pode haver uma real autogestão, a partir da ajuda coletiva das pessoas.

8. pelas férias

Mas com tudo isso, havendo zeladores mais antigos com que sempre se contou, a inclusão e criação de autonomia de novos zeladores chega a um limite, mesmo porque quem está no centro que garante tudo reluta em abdicar de sempre dar o seu toque final. É preciso então que esse centro saia de cena.

“Sair de férias” é um horizonte importante para os zeladores mais antigos. Somente esse objetivo põe realmente a teste a sistematização dos procedimentos e informações e a inclusão das novas pessoas. Precisamos ter sempre esse horizonte, lembrando as pessoas dele. “Olha só, vocês precisam aprender a encomendar papel, porque eu vou viajar e o papel vai acabar hein!”

Isto também deve ser tomado como uma pesquisa em si, um produto essencial da autogestão. É o clímax da pesquisa de delegação, da construção da cultura de revezamento.

Para o grupo que permanece, perceber que não precisa do zelador originário fortalece em muito a sua autonomia. E aquele zelador tem de aprender a abdicar da palavra final, e a confiar naquelas pessoas.

Afinal, a longo prazo, não se pode falar de autogestão se todos vão sempre se apoiar na mesma pessoa, sem saber que podem se virar sem ela.

9. pela tecnologia

Mas tem uma questão crucial, que é o conserto das impressoras. Fomos, de maneira autodidata, aprendendo a reparar todo tipo de problema. E, acreditem, com o uso intenso, esses problemas são frequentes. A questão é que, com um ano de projeto e a rotatividade das pessoas, esses conhecimentos técnicos, em vez de se disseminar, foram se concentrando cada vez mais em mim. Como eu faço para sair de férias? Sem que a casa caia?

Delegar essa função, sem supervisionar, é arriscado: é um equipamento frágil, e os procedimentos ainda não estão tão definidos. Esse conserto, que é também uma pesquisa, não se presta muito a um revezamento: tem mais a ver com uma imersão. É um desenvolvimento tecnológico.

A trajetória dele foi assim: interessado em vender barato, ou custear a distribuição gratuita de meus impressos, comecei a abrir a caixa-preta do funcionamento do meio de produção. Conheci o sistema “bulk ink” de instalar um reservatório de tinta externo, ligado por tubos aos cartuchos originais da impressora de modo que para imprimir basta manter cheio o reservatório – com tintas alternativas, de 10 a 20 vezes mais baratas do que a dos cartuchos do fabricante. Inicialmente orientado pelos técnicos da loja CDRCia, especializados em instalar esse sistema, e os vídeos tutoriais de desmontagem que eles voluntariamente punham online, desde 2014 fui me metendo a fazer a manutenção cada vez mais aprofundada. Com a rotina do Colaboratório, a necessidade de reparos foi ficando cada vez maior, mas nós fomos – com muita engenharia reversa e improviso – prolongando a vida útil dessas máquinas. Porque se vamos criar um processo produtivo includente, precisamos abrir a caixa-preta das tecnologias que a economia excludente e acumuladora oferece. Ela nos oferece uma caixa opaca, cara, que a qualquer problema devemos pagar um técnico e que foi planejada para não durar muito; na nossa autogestão nós queremos uma caixa transparente, barata, que muitas pessoas ajudam a fazer durar bastante.

Legal essa pesquisa, mas como eu faço para sair de férias? Como dominamos essa questão para que a solução seja sustentável com rotatividade, delegação e trabalho voluntário?

Sempre me dizem: você precisa dar cursos, passar o seu conhecimento. Já esbocei isso algumas vezes, mas ninguém ali se mostrou espontaneamente empolgado com essa imersão na máquina. Além do mais, quando tento passar o conhecimento, sinto falta dele estar sistematizado. E ainda tem muita coisa para entender.

Como resolver isso? Deveríamos incluir um salário para consertos nos custos da impressora? Ao menos uma bolsa de estudos, para quem se encarregasse dessa pesquisa? Talvez. É o que sempre sugerem, aceitar a especialização como um dado.

Mas se eu receber ajuda, se me ajudarem a registrar os problemas e os consertos e tudo que envolve abrir essa caixa de plástico preto, se me ajudarem a juntar esses registros e criar mapas e instruções que situem rapidamente as pessoas naquele funcionamento… Se com esse esforço de mapeamento essas oficinas começarem a realmente criar autonomia das pessoas não só em fazer a manutenção, mas em ensinar ela a outras, talvez daqui a um tempo a caixa-preta já tenha ao seu redor tantos manuais e gente orientando que comece a ficar mais transparente.

10. pelo reconhecimento

Nesse último caso, eu vou à frente, consolido o conhecimento (e peço para me ajudarem nisso) para ir criando um procedimento fácil e revezável. O que essa solução revela sobre a autogestão?

Na verdade, olhando para trás, não é isso que sempre fazemos para resolver algo que ainda falta descobrir como faz, até simplificar e poder revezar? Desde definir um fornecedor onde comprar papel, rearquitetar o espaço, etiquetar a estante, criar textos de divulgação, fazer a gestão do dinheiro… Apenas, no caso da impressora, a imersão é mais longa, mais profunda, mais hermética.

E isso cancela a autogestão? Se eu acho essa pesquisa crucial para nossa gráfica autogerida, e me dedico a abrir impressoras com pouca gente partilhando desse aprendizado, eu estou traindo a autogestão? A autogestão é essa coisa frágil que não permite ninguém fazer nada sozinho?

Quer saber, palavras são armadilhas e eu não vou ficar me culpando. É muito perigoso o processo ficar “negando” uma centralização, sem reconhecê-la. Fechar os olhos a ela, além de ser mal-agradecido, faz parecer que não há problemas sendo enfrentados. Um esforço crucial não pode permanecer invisível ou nunca vai ser descentralizado!

Por isso, muitas vezes é melhor reconhecer as ajudas que o espaço recebe de pessoas específicas, ainda que isso tensione o objetivo da horizontalidade. Isso é uma falha atual: não reconhecer, não retribuir a pessoas que se dedicam mais. Pior, o que acontece é que essa retribuição fica a critério pessoal, em vez de ser algo organizado coletivamente.

Por exemplo: temos duas impressoras abertas, que recebem muito uso, mas temos também duas impressoras guardadas para publicações que organizamos (e que dariam outro texto – a autogestão de uma editora). Outro dia, nosso computador pifou e o Dandan, um zineiro que vive de vender o que imprime no Colab, dedicou algumas tardes a consertá-lo. Passa umas semanas ele quer imprimir e eu, querendo retribuir a ajuda, lhe abro uma impressora guardada. Não devíamos organizar isso abertamente? Como?

Sempre voltamos a isso: quando falamos de autogestão, não temos clareza de definição – o que é normal nessas tentativas, o que as descaracteriza. Queríamos copiar modelos, soluções, mas só ouvimos histórias vagas e abstratas sobre experiências de autogestão. Ficamos desorientados ante o surgimento de injustiças, sem saber diagnosticar as causas do fracasso da gestão coletiva, ou onde investir esforços para conseguir mais engajamento.

A experiência do Colaboratório exemplifica problemas simples – a bagunça do espaço, a reposição dos materiais, os mal-entendidos, a dispersão dos encontros, a centralização de informações, o conserto do maquinário, a falta de reconhecimento – cujo estudo esclarece as condições para uma gestão coletiva sem centralização de funções. Ao contrário de outras experiências de autogestão que se instalam sobre tecnologias de produção desenvolvidas para funcionar com hierarquias e acumulações, temos na Esdi a vantagem de construir desde o início um modo de produção (tecnologias produtivas, participação do trabalho, cultura administrativa, repartição de excedentes) que cresce a partir dos benefícios da coletivização.

É unicamente com esta força – a força da coletividade auto-organizada – que podemos contar para crescer. E é para esta força que produzimos desenho industrial.